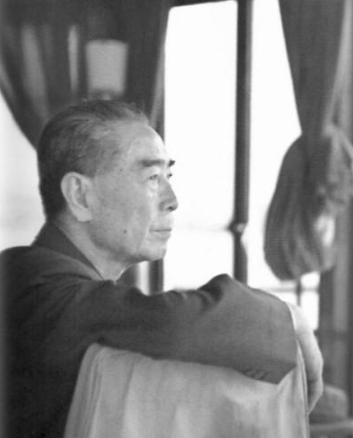

[太阳]国民党为什么没有周恩来这样的人?1936年,在周总理等人的共同努力下,西安事变得到和平解决,宋美龄在飞机上这样问蒋介石,而老蒋在日记里几乎骂遍了所有人,却唯独没有骂过周总理。 (参考资料:2019-03-14 学习时报——周恩来之谜) 为何连政治对手都对周总理抱持一份敬意?这个问题长久以来引人深思,西安事变后,宋美龄在飞机上感叹国民党内缺少这样的人物,蒋介石在几乎骂遍所有人的日记中,唯独为他留存了体面,答案超越了单纯的政治博弈。 探究其根本,周总理的人格魅力源于一种深刻的内在张力,他将推己及人的“仁爱”与坚守原则的“风骨”完美地融为一体,奏响了一曲跨越时空与阵营的人格交响。 周总理的“仁”,是一种渗透在日常点滴中的温情,是对具体生命的真切体恤,解放初期,他会为打错电话的陌生人和气地解释,这种关怀甚至跨越国界,延伸到日本乒乓球运动员松崎君代身上。 得知她为婚后无子而烦恼,周总理主动请医生为其诊治,并如自家前辈般叮嘱有了孩子务必告知,当他去世时,刚刚有了孩子的松崎君代正准备告知喜讯,悲痛不已。 在1966年河北邢台地震的寒风中,他站在木箱上讲话,发现群众正迎着风,便立刻让大家转向,自己独自迎向料峭春寒,这些并非刻意为之的善举,而是内化于心的品性流露。 这份深厚的同理心,可以追溯至他独特的童年,善良的乳母曾带他体验乡下生活,让他同情民众疾苦,在家道中落后,一位女仆不计报酬地义务帮忙,其无私精神让他深受感召。 这些早年的烙印,使周总理在南开中学的作文里写下了对这位女仆的感恩,也让他立下“为所有穷人做仆人”的誓言,这份信念,让他的关怀总是如此自然、得体,充满了温暖人心的力量。 然而,周总理的仁爱并非没有边界的慈悲,他的温情以钢铁般的原则为基石,在关乎民族大义和信仰立场时,他所展现的是儒家文化中“义”的决绝。 抗战时期,他为一支僧侣组建的游击队写下“上马杀贼,下马学佛”的赠言,这八个字力透纸背,清晰地勾勒出他爱憎分明的世界观:对人民怀有慈悲心肠,对侵略者则抱持金刚怒目。 这种风骨在危急时刻,甚至表现为一种随时准备“舍生取义”的自我牺牲精神,1946年,在一次从延安飞往重庆、面临坠机风险的航程中,周总理毫不犹豫地将自己的降落伞解下,给同行的叶挺年仅十一岁的女儿穿上。 此事让他的对手蒋经国也不禁对心腹蔡省三感叹,连性命都可以舍弃,这绝非伪装,这份将个人安危置之度外的决绝,与他面对美国记者提问时那句“我首先是一个中国人”的铿锵回答一脉相承。 正是这种“仁”与“义”的交融,塑造了一个真实、立体且极具感召力的人格,它使得周总理能够超越意识形态的鸿沟,赢得普遍的理解与尊重,美国前总统尼克松在其著作《领袖们》中称他为“儒者”,因为他从周总理身上看到了怀疑无法撼动的君子之风。 这种风范,也让曾对毛主席感到好奇、在驻地门口徘徊的国民党人士蔡省三,因周总理的主动帮助与引见而备感信任与理解,其人格魅力足以化解隔阂。 最终,这种人格魅力汇聚成一种文明的力量,当联合国为这位政府首脑破例降半旗致哀时,世界看到的是人性的共通光辉,周总理,正是中华五千年文明的完美结晶。 他用一生证明,根植于深厚文明的仁爱与风骨,不仅能塑造一个伟大的革命家,更能成就一个让世界为之动容的、完整的人。

南极

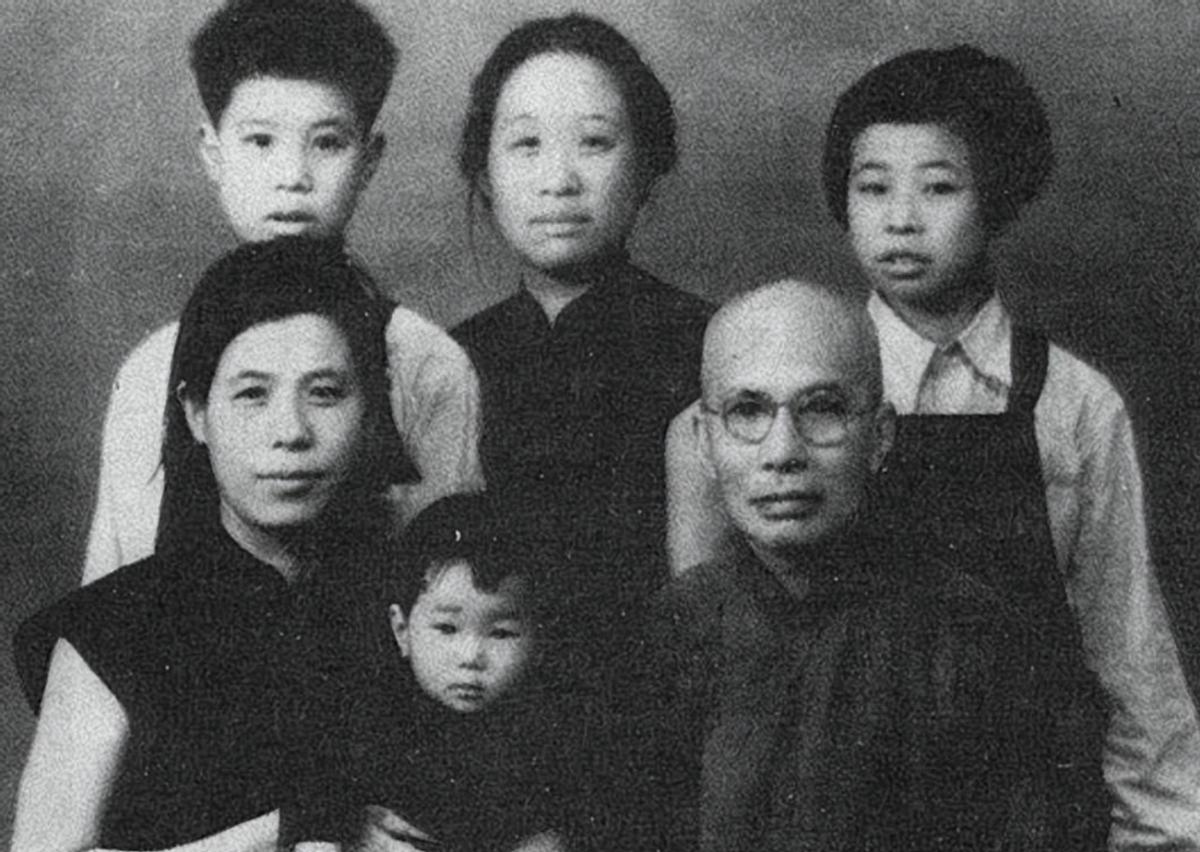

若论人格魅力,论君子之风,上下五千年,无人可与周总理媲美!