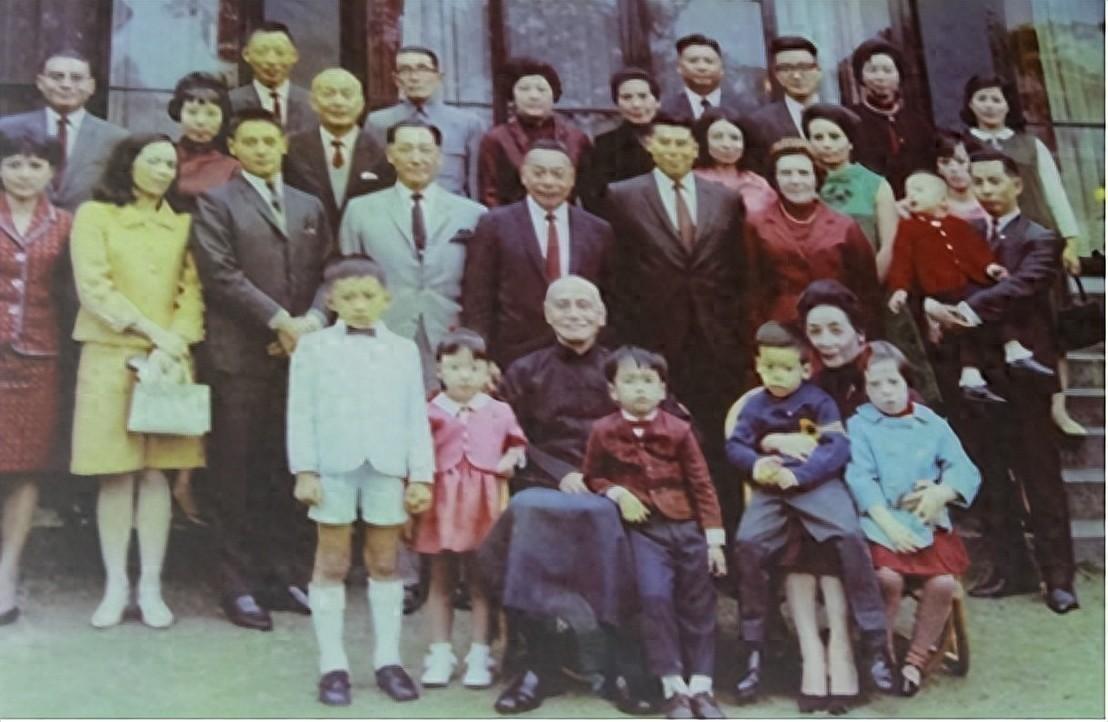

1967年8月16日,88岁的孔祥熙奄奄一息,临终前,他看着3岁的孙子,绝望地说:孔家要绝后了!一旁的妻子宋霭龄先是一愣,随后反应过来,也摇头叹息。 想当年,孔祥熙可是民国风云人物,1914年在东京邂逅宋霭龄时,他还是个意气风发的革命青年。两人简单办了个四桌酒席的婚礼,孔祥熙还特意穿上山西老家的长衫,以示不忘本。 谁能料到,这个看似朴实的开始,竟铺就了一个显赫家族的崛起之路? 孔祥熙在政坛上一路高歌猛进,到1940年代,孔家已是民国四大家族之一,财富堆积如山,权势熏天。 可俗话说“树大招风”,这风光背后,却暗藏着家庭的分崩离析。长女孔令仪感情屡遭挫折,下嫁平民后遭遇背叛,还因流产终身未育;次女孔令伟特立独行,常年男装打扮,在重庆时期持枪伤人闹得满城风雨;长子孔令侃风流成性,最后执意娶了年长的有夫之妇,让家族颜面扫地。 这些子女的遭遇,就像一记响亮的耳光,打在孔祥熙脸上——原来,金钱和权力买不来家庭的圆满,更挡不住命运的嘲弄。 1948年那个寒冷的元旦,孔祥熙带着家人登上飞往美国的航班,临行前他特意将一本泛黄的孔氏族谱收进行李箱。 在美国,孔家财富继续膨胀,德克萨斯州的石油投资让资产翻了几番,可每当收到山西老家来信,孔祥熙总独自在书房沉思到深夜。 财富积累到令人咋舌的地步,但精神上的空虚却日益加剧。 小儿子孔令杰的婚事曾给孔祥熙带来一线希望,当得知儿子要与好莱坞影星结婚时,他特地翻修洛杉矶别墅作为礼物。可混血孙子孔德基出生后,那种文化疏离感愈发强烈——孔祥熙常担心,这个在西方长大的孩子,还能不能理解《论语》的精髓?记不记得曲阜孔庙的样貌? 1960年的台湾之行,成了孔祥熙晚年挥之不去的记忆。 蒋介石在宴席间看似随意地提及,孔家作为圣人之后应当有人守护祖坟,这番话像根刺扎进他心里。 临终前三个月,他让秘书取来孙子的出生证明,盯着国籍栏上的“美国”二字凝视许久,最后嘱咐宋霭龄一定要保管好《孔子世家谱》。 孔祥熙的绝望,不是没有缘由的——他亲眼看着子女们在财富中迷失,孙子在文化夹缝中成长,这种“富不过三代”的魔咒,似乎正以更残酷的方式上演。 回过头看,孔祥熙的故事让人唏嘘不已。他从山西穷小子爬到民国财长,帮助孙中山处理二次革命善后,在1914年那个关键年份开启人生新篇章,可最终却落得“绝后”的哀叹。 在当今社会,多少人在追求物质成功时,忽略了精神传承?孔家的例子告诉我们,财富可以积累,权势可以争夺,但文化根脉一旦断裂,再多的金钱也补不回来。 想想现在,很多海外华人家庭也在经历类似困境——孩子生在外国,对祖籍文化一知半解,每年清明扫墓成了形式,家族故事被当成老掉牙的传说。这种“身在曹营心在汉”的撕裂感,不正是孔祥熙当年担忧的延续吗? 葬礼上,3岁的孔德基按照仪式行礼,却不懂棺材为何要漆成传统朱红色。 时光飞逝,如今的孔德基已成为美国知名地产商人,他给三个子女都取了中文名字,但孩子们更习惯用英文名。 长岛别墅书柜里的《孔子世家谱》保存完好,却少有人翻阅;每年清明,孔德基带子女在后院红豆杉下小坐,讲述祖先故事,可孩子们更感兴趣树上的松鼠。 孔祥熙晚年最怕的文化断层,正以另一种形式延续——那个曾经显赫的孔氏家族,已完全融入美国社会,唯有庭院里他手植的红豆杉,每年秋季结出鲜艳果实,默默见证这跨越世纪的文化变迁。 孔祥熙的悲剧,不是他一个人的,而是所有在时代洪流中挣扎的家族的镜子。当我们追逐名利时,别忘了回头看看——根在哪儿,心就在哪儿。