英国《经济学人》分析的中国-美国工业对比: 说起中美工业这事儿,最近《经济学人》的一篇分析闹得挺大动静,直接点明了当下全球制造业的山河变色。简单说,美国从上世纪中叶的工业老大,摇身一变为如今的“服务型选手”,而中国则稳稳坐上了头把交椅。这不是空谈,数据摆在那儿,2024年中国制造业产值占全球三成多,足足是美国的两倍出头。想想看,上世纪70年代,欧美日那七国集团自以为占了全球工业七成以上,觉得自己能包打天下,甚至还幻想取代联合国。现在呢?中国一枝独秀,其他国家加一块儿也追不上。这对比听着就扎心,但也得承认,事实就是这么残酷。 美国工业的黄金时代,得追溯到二战后,那时候底特律的汽车流水线轰鸣,钢铁厂烟囱冒黑烟,全球六成以上的工业产值都捏在美国手里。工人戴着头盔,拧螺丝的节奏像钟表一样准,出口船一艘艘满载开往欧洲亚洲。那个年代,美国不光产东西,还定义了标准,从汽车到家电,全世界都得跟它学。可转眼到80年代,事情变味了。日本的丰田、本田杀进来,德国的奔驰宝马也掺和,成本低、质量高,美国工厂开始叫苦。结果呢?锈带地区失业潮涌来,匹兹堡的钢厂关门大吉,底特律街头空荡荡的仓库成了停车场。到90年代,全球化加速,中国加入WTO后,廉价劳动力加上政策倾斜,制造业大转移开始了。美国人当时还沾沾自喜,说服务经济更高端,金融、科技才是未来。谁知这一转眼,2024年美国制造业只占GDP的11%,就业人数勉强维持在1300万左右,远不如中国那上亿的工厂大军。 反观中国,从上世纪80年代改革开放起步,工业化就像坐了火箭。乡镇企业先冒头,纺织、玩具这些低端活儿干得风生水起,到90年代,家电、机械开始升级。2008年全球金融危机,美国人忙着救华尔街,中国却砸下4万亿搞基建,高铁四通八达,工厂集群在珠三角长三角扎根。结果呢?2019年为基准,中国制造业增速就拉开差距,2020年疫情那小波折没压住,2021年后直接加速。2024年,中国工业总产值达到8.67万亿美元,全球份额超30%,美国才3万亿出头,欧洲日本加起来也才中国六成。出口数据更直观,中国4.4万亿美元,美国1.4万亿,贸易顺差堆成山。尤其是高科技领域,中国电动车产量占全球七成,电池八成,太阳能板九成。工厂里那些机械臂刷刷组装,芯片生产线昼夜不停,难怪全球供应链绕着中国转。 《经济学人》这篇分析没客气,直指美国内部分裂加剧了问题。思想上,红蓝两派为关税贸易战吵翻天;经济上,制造业空心化让中西部选民怨声载道。特朗普上台后推“制造业回流”,关税壁垒一层层加,2024年对华加征的那些税率高达60%,想逼企业从中国撤出。可现实呢?企业算过账,越南、印度成本高、基础设施差,供应链一断就乱套。结果,美国制造业就业虽小幅反弹,2023年比2010年多出136万人,但整体占比还是下滑。相比之下,中国政策稳扎稳打,工业投入占GDP1.7%,机器人、半导体领域年年跃升。2024年,中国高科技制造业投资涨8%,远超全国平均。出口不光卖给美国,还转向东南亚、拉美、非洲,贸易顺差近万亿刀。全球企业离不开中国组件,苹果的屏幕、德国车的引擎,全得从东莞宁波走货。 这差距不是天生的,得从根儿上说。美国的优势在创新,硅谷的AI、生物科技领先,但转化成产能慢。芯片厂建一个得几年,供应链回流计划遇瓶颈,工地起重机闲着,工人围着图纸叹气。中国呢?产业链全,上下游一应俱全,从原材料到成品,一条龙搞定。疫情时,中国口罩日产千万件,全球求援;现在电动车出口,巴西市场82%是中国货,墨西哥70%,智利42%。《经济学人》比喻说,中国像太阳系中心,其他国家绕着转。这话听着夸张,但供应链事实摆着,断了中国,西方工厂就瘫。G7当年东京峰会握手言欢,自封工业霸主,现在巴黎峰会举杯时眼神交换,承认中国主导现实。出口管制虽有,但难逆转依赖。 2025年展望更值得琢磨。中国制造业预计破9万亿,高科技增速八个百分点,深圳实验室算法调试,5G基站信号灯亮起。政策上,“十四五”收官,邮政网进村,快递员乡道奔波,电商拉动内需。美国呢?服务业就业七成,制造业徘徊12%,智库会议摊报告,脱钩成本高,重组得几年。特朗普关税战升级,但《经济学人》直言,中国制造势不可挡。2024年美国第一季度制造业贡献2.9万亿,同比涨0.6%,听起来不错,可全球份额15.9%,中国31.6%。日本6.5%,德国更少。贸易战下,美国逆差1.2万亿,中国顺差9970亿,结构性失衡明摆着。 当然,美国也有韧性,能源独立,页岩油气稳房价,工业生产指数虽小降到102.3,但整体经济潜力在。问题是,制造业回流效果有限,2025年预计GDP增速低于1.5%,高利率高通胀拖后腿。

游客

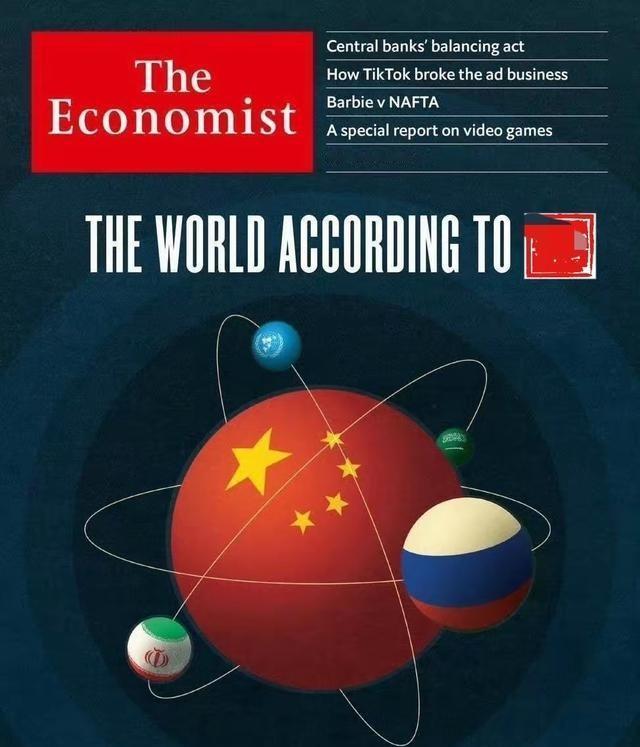

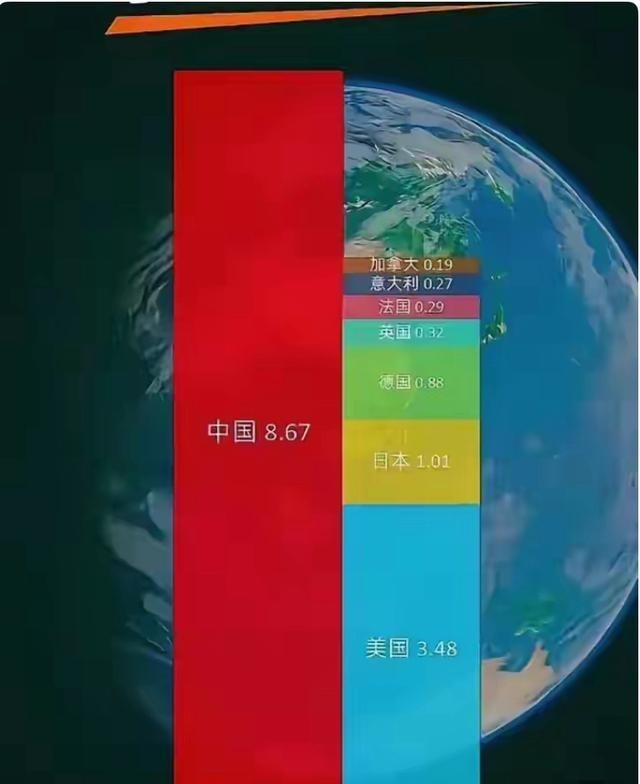

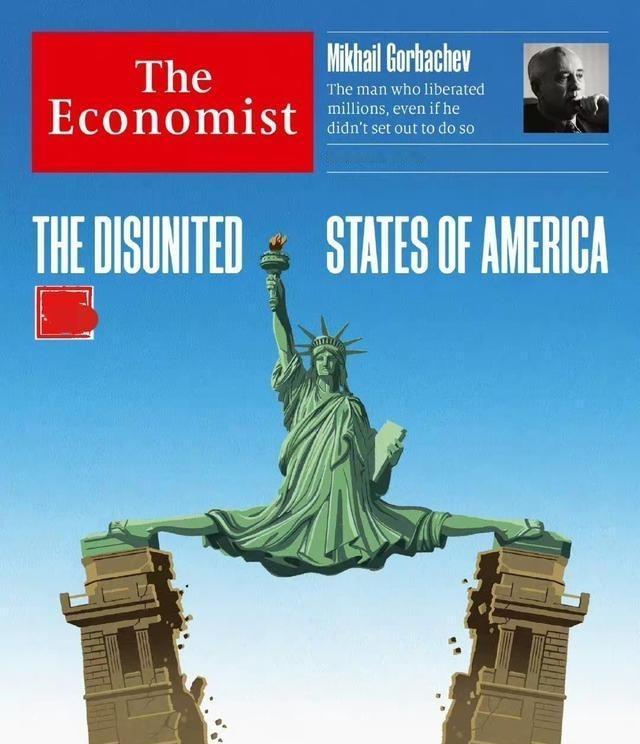

一大堆