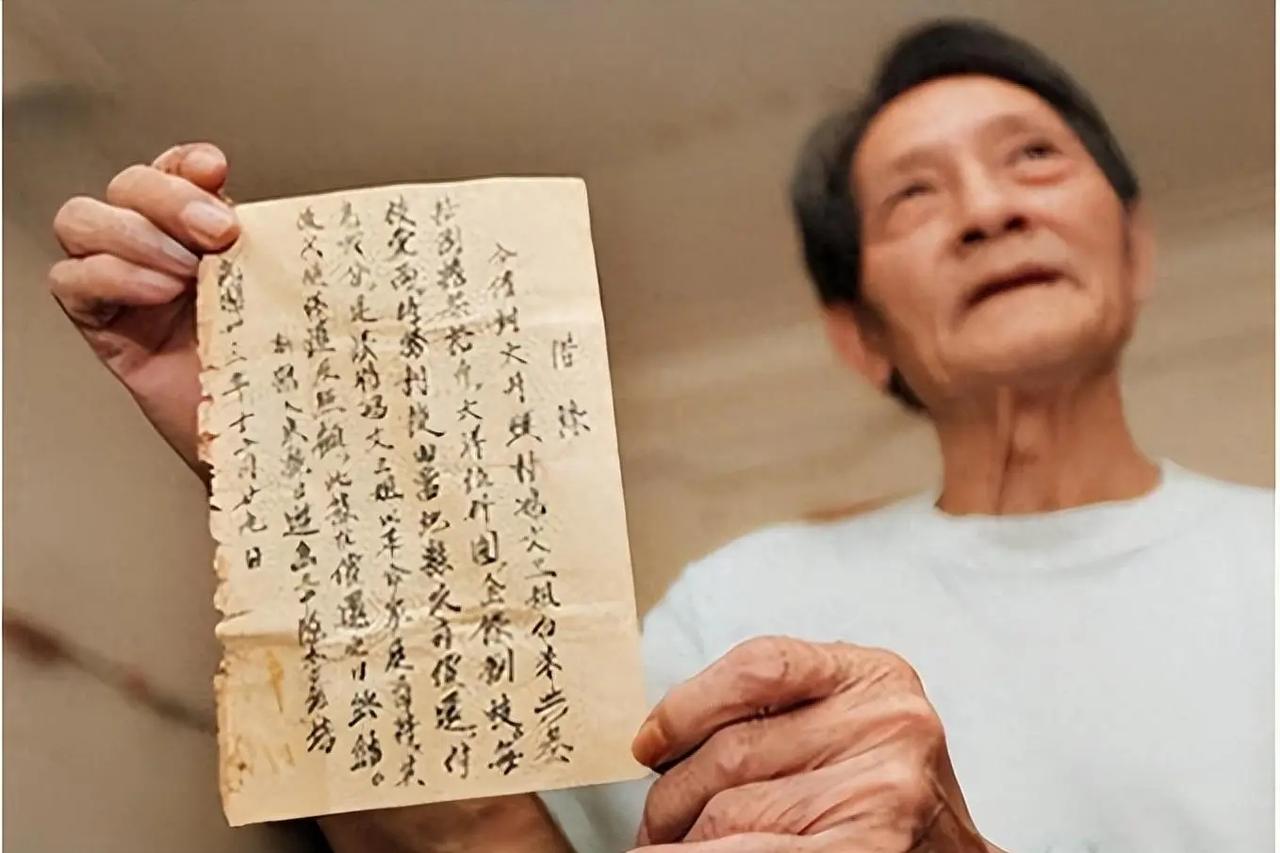

[太阳]三万亿,就是举全省之力也赔不起啊!2010年,广东一身着朴素的老人拿着一张欠条,找到当地民政局索要欠款,工作人员看到借条后,发现上面写的是一笔天文数字! (信息来源:网易——祖上支持抗日倾尽家产,65年后竟高达3万个亿,国家该如何处理?) 这张标注着 1944 年借款信息的单据,若按约定计息,本息总额竟高达 3 万多亿元,即便是举全省之力也难以承担。 这起看似荒诞的 “三万亿欠条” 事件,并非凭空出现,而是一段尘封六十余年的抗日往事的重现,背后藏着种种复杂纠葛。 故事的起点要追溯到 2009 年,那个老人是梁诗伟,他在整理母亲鸿文三姐的遗物时,意外发现了第一张借条。 这张由新鹤人民抗日游击队三中队队长李兆培签署的单据明确记载:“今借到大井头村鸿文三姐白米 60 斤,待胜利后由当地县政府按每年一倍偿还”。 那个战乱纷飞的年代,鸿文三姐所在的家族是当地富商,其父亲梁鸿文早年赴美经商发家,回乡后购置良田大宅,成为远近闻名的财主。 面对艰苦抗敌的游击队,鸿文三姐毫不犹豫地伸出援手,用粮食支援抗日力量。梁诗伟拿着这张承载着历史记忆的借条寻求说法,经过当地政府多方查证,借条的真实性得到确认。 2010 年 12 月,江门市蓬江区民政局向梁诗伟发放了 2 万元奖励,以此表彰鸿文三姐在抗战时期的重要贡献。 本以为事情就此告一段落,没想到 2011 年 2 月,梁诗伟在修缮祖屋屋顶时,又在瓦片缝隙中发现了第二张借条。 这张同样由李兆培签署的借条,借款数额更为惊人:白米 38 石 70 斤、大洋 5000 元、金条 8 支,每支一两,约定 “待胜利后由当地政府偿还,付息两分”。 按照复利计算,从 1944 年到 2011 年,这笔借款的本息总额飙升至 3 万多亿元,相当于当年广东省 GDP 的三分之二,这一数字让整个事件瞬间成为舆论焦点。 当梁诗伟带着第二张借条再次来到蓬江区民政局时,却遭到了拒绝,工作人员援引前次处理意见,表示 “不能再以借条为理由提出其他要求”,双方的分歧由此展开。、 核心争议集中在三个关键层面。一是借条的真实性,政府部门提出疑问:游击队为何能一次性借走如此巨额的物资?李兆培是否具备代表部队借款的资格? 为了求证真相,梁诗伟走访了多位当年的游击队员家属,老人回忆起抗战时期鸿文三姐多次支援游击队的往事。 原来,这些物资并非一次性借出,而是游击队在近两年时间里分批筹集,每次几担米、几百大洋的累积。 结合梁家当年的经济实力,完全具备出借这些物资的能力,最终相关部门通过史料查证,确认了第二张借条的真实性。 二是利息的合法性,借条中的计息方式显然超出了法定保护范围。更关键的是法律有效期问题,这两张借条距今已超过 60 年,早已逾期。 从历史层面而言,事件揭开了一段珍贵的抗日往事,鸿文三姐在战乱年代冒着生命危险支持游击队,其贡献不应被遗忘。 据统计,仅广东省在抗战期间就有超过千张类似借条,这些单据背后是无数普通民众用身家性命支援抗敌的赤诚之心。 如今,这起事件早已告结,但它让一段尘封的抗战往事重见天日,梁诗伟在接受采访时曾说:“我不是为了钱,只是想让母亲的付出得到应有的承认”。 历史欠的从来不是天价本息,而是一份理应被正视的铭记;老百姓盼的也不是巨额补偿,而是一段被承认的过往。 那些在硝烟中递出的粮食和金条,早已经换成了民族独立的基石,这份恩情不该被时间冲淡,更不该被模糊性搁置。 “三万亿欠条” 的背后,是普通民众与抗日力量休戚与共的家国情怀,是一段不该被遗忘的民族记忆。 处理这样的历史遗留问题,既需要坚守法律底线,也需要怀揣对历史的敬畏之心,让那些为民族大义付出的人得到应有的认可与铭记,这或许是这起事件留给我们最珍贵的启示。