快讯!快讯! 据多家媒体报道,俄罗斯方面突然放出要建月球基地的计划。 2023年8月的“月球-25”失利还在眼前,这回说到基地,关键不在口号,在火箭、探测器、产业链、资金和时间表。 2020年的嫦娥五号把月壤带回,2024年的嫦娥六号把月背样品带回,背后是长征五号、文昌发射场、测控网多年积累。对照过去三十年,俄罗斯在月球任务上长期断档,任务链没接上,这会直接拖慢后续。 2023年中国全年轨道发射六十多次,进入常态化高密度。同一年俄罗斯发射不足二十次,“质子-M”逐步退场,“安加拉”系列还在爬坡。发射节奏决定工程推进速度,这个差距很直观。 月面数据同样关键。玉兔二号在月背长期工作,地形、矿物、温度这些参数一点点攒。俄罗斯在苏联后缺少连续月球实测,专家队伍和配套零部件经历过中断,重新爬坡需要年头。 把镜头拉到别国,美国的阿尔忒弥斯I在2022年完成无人绕月,但阿尔忒弥斯II已调整到2025年,III到2026年。连体系完整的航天强国都要顺延时间,建基地这种体量的工程更不可能快走。 印度在2023年完成“月船三号”软着陆,路线清晰,目标聚焦。俄罗斯这边在元器件、材料与加工方面受到外部限制的报道很多,月球软着陆与长期供电保温对硬件可靠性要求更高,短期内难以绕开。 合作是条路。2021年中俄发布关于国际月球科研站的联合文件,分阶段规划、任务分工都给了框架。但文件到落地,需要先把一次次基础探测任务做实。 运力是门槛。“安加拉-A5”在2024年于东方航天发射场实现发射,这是一条新线索,但深空任务需要可靠上面级与连续窗口,相关构型还在试验阶段。 探测器序列也要跟上。据俄媒此前披露,“月球-26/27”时间节点多次调整,可能继续后移。基础探测没跑通,就谈基地,节奏会虚。 回到这次“基地”话题,判断标准很清楚:看新一代火箭定型、看月球探测器连贯执行、看产业配套复位、看合作项目的里程碑兑现。 口号可以先喊,工程必须一步步落地。俄罗斯要推进,先把软着陆、样品分析、长时供电这些硬任务打穿,再谈更远。 把时间线摆出来、把节点对照出来,才有讨论的底气。对月球基地这件事,听计划,更看进度条。

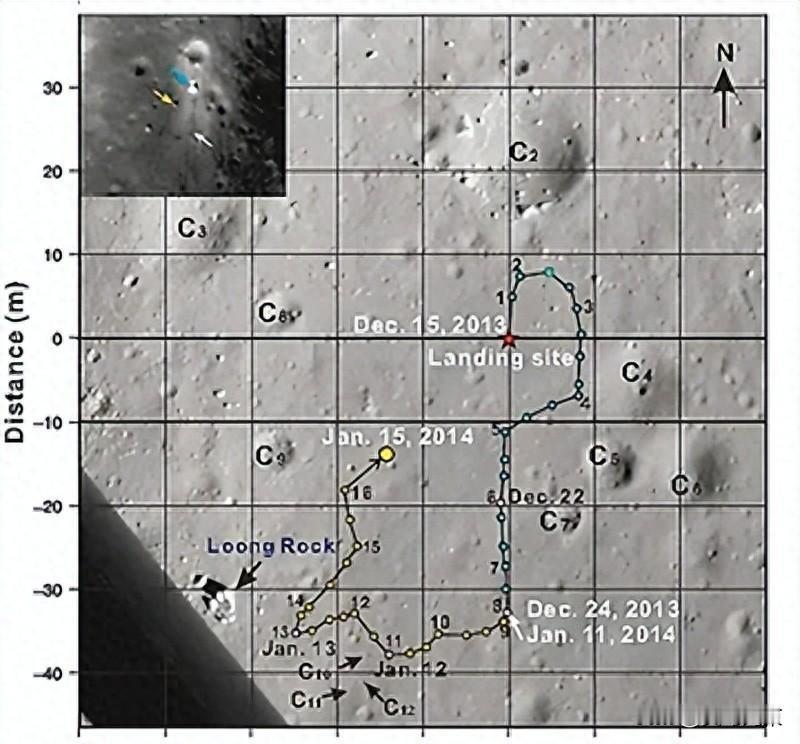

![要拉到月球上去[无奈吐舌]](http://image.uczzd.cn/3119897537014871085.jpg?id=0)