快讯!快讯! 韩国一位教授突然点破了根源。 在首尔一档访谈里,这位教授直说:韩国对中美力量对比的认知变了。这话不空,现实里能找到支点。 从经济这块说起,2010年中国成为世界第二大经济体,体量和需求直接改了东亚的生意盘。韩国对华出口长期居前,电子、化工、汽车零部件都压着重仓。对照过去几年,美国自2018年起对华加征关税并叠加高科技管制,韩国企业在两边的规则里做取舍。 具体到工厂一线,半导体最能说明问题。三星、海力士在中国有生产布局,也依赖大陆市场消化产能。和这同步的,是美国对高端设备、软件许可的收紧,企业不得不在合规、产能和客户之间反复权衡,情绪难免紧绷。 手机市场的变化也很直观。华为、小米在国内外持续推新,在影像、通信方案上拉高了竞争门槛。对比之下,三星在高端段位稳住,但中端产品在价格和渠道上承压,韩国社会对产业空间被压缩的担心就跟着来了。 再看看军力的可见度。中国两艘航母已在役,第三艘电磁弹射航母处于试航阶段;歼-20数量持续增加,常态化训练频次上来。韩国方面,新一批KDX-III驱逐舰陆续下水,讨论已久的轻型航母项目推进起伏,这一冷一热的对照,让认知差再加一层。 把时间往回拨到2016年,“萨德”入韩引发的摩擦,直接传导到经贸和文旅。随后几年,合作与交流的节奏反复,企业订单、航线班次、演出活动都出现波动,这些都是可感知的现实。 国际场合上的互动也在变化。中国在多边平台上的存在感更高,议题从气候到供应链都能看到角色。美国仍是安全与高端科技的重要来源,两头牵引之下,韩国舆论分化加深。 媒体呈现把这种分化进一步放大。韩国节目和新闻里对中国的负面话题更容易出圈,中国网络对韩国的评价也时有起落,来回刺激,印象就被不断固化。 但算产业账,中韩的互补没消失。显示面板、化工材料、汽车零部件链条交织得很深。贸然切割会抬升成本、影响交付,这点企业最清楚。 教育和就业的压力又叠加一层。韩国年轻人面对岗位和房价的压力更敏感,对外部竞争的反应更强。中国这边高校毕业规模持续走高,区域间争抢资源更激烈,双方都在紧绷状态下感知对方。 把这些线索拼在一起,那位教授的判断有据可循:韩国社会的复杂情绪,来自对力量对比变化的适应期,不是单点事件引发。 情绪之外还是要落回到选项上。稳定供应链、守住优势领域、扩大可行合作,能直接改善预期。 中韩贴得很近,很多事绕不过面谈和对表。把信息说清楚,把节奏捋顺,日子会更好过。

徐老大

棒子对我们重要吗?!别逗了!

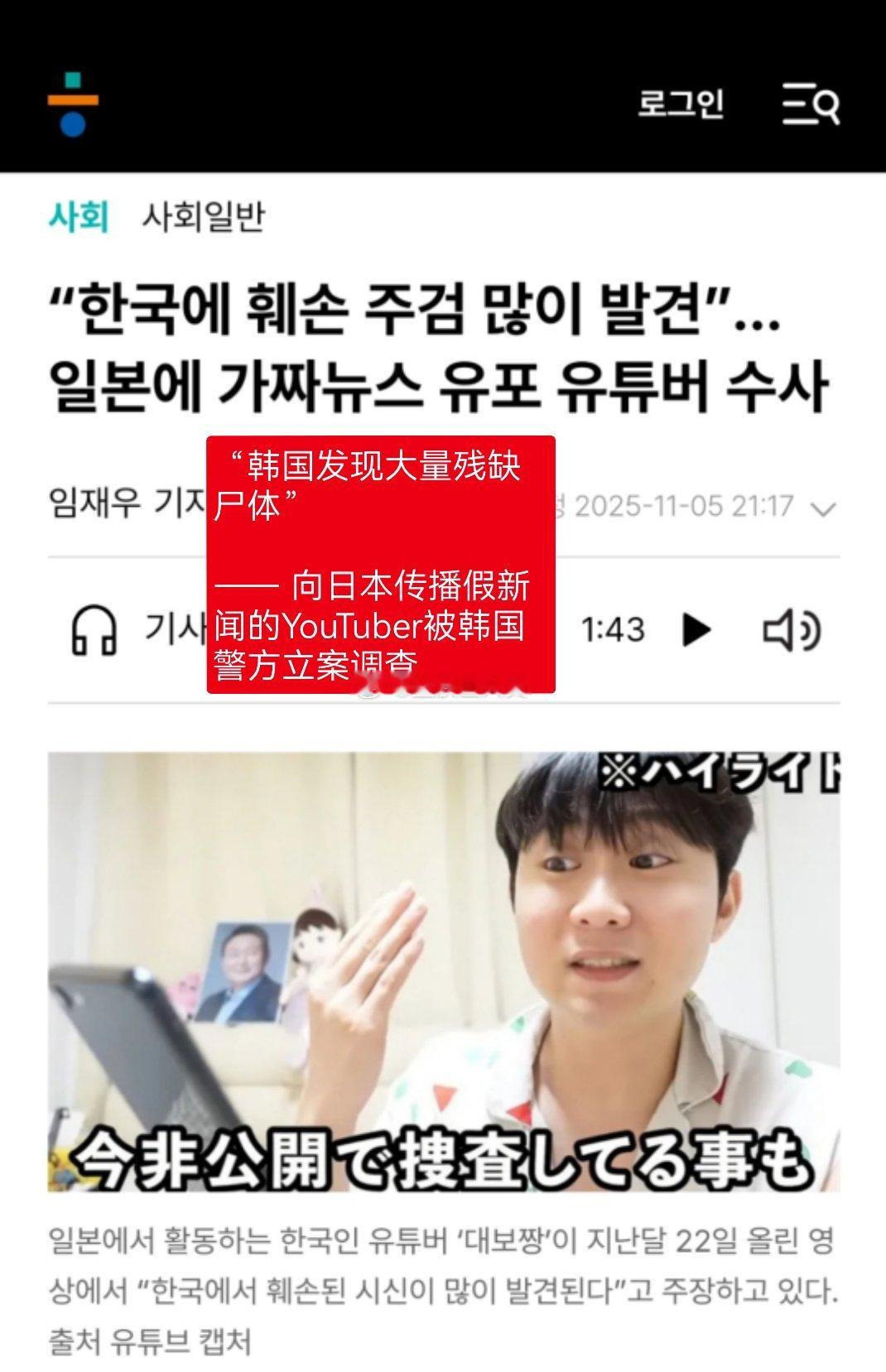

金门岛