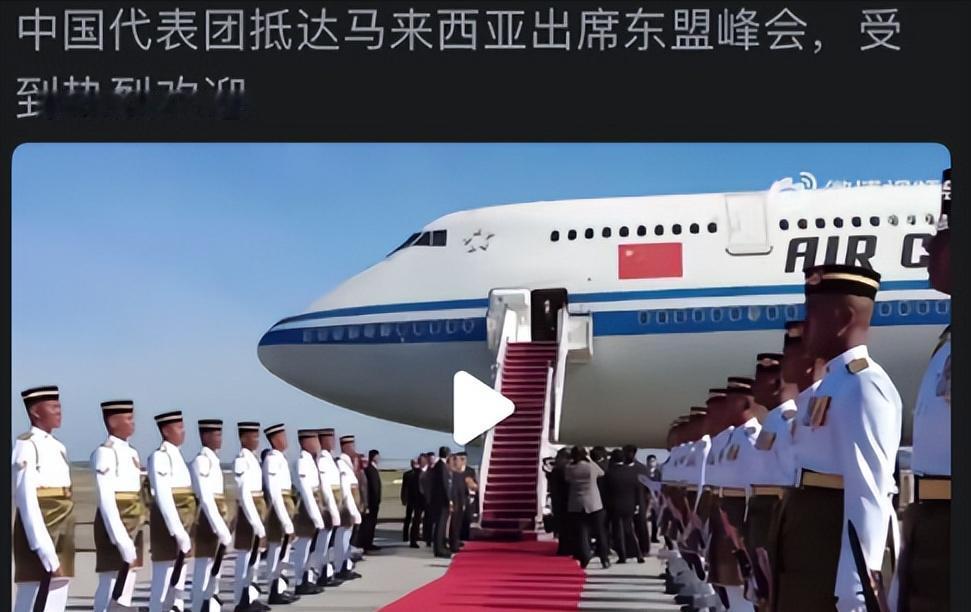

虽然中美分歧很多,但有一点是一致的,就是出访的专机都是波音747,波音747有四个发动机,安全冗余较高,波音747很好辨认,头上有个明显的鼓包。 在航空安全领域,四发飞机与双发飞机的差异不仅是数量上的,更是安全冗余的本质区别。 当两个发动机同时失效时,四发飞机仍能保持50%的推力,而双发飞机将陷入完全失去动力的险境。 这一严酷的数学事实,使得波音747成为各国元首专机的首选,在这个关键选择上,没有东西方意识形态的对抗,只有对航空安全的共同坚守。 深入探究,波音747的四发动机设计承载着特定的历史背景,在跨洋飞行的早期,国际民航组织制定的“60分钟规则”明确规定:双发飞机的航路必须始终保持在单发飞行60分钟内可达备降机场的范围内。 而四发飞机则不受此限,能够执飞更远的航线,尽管现代双发飞机通过ETOPS(双发延程飞行)认证已将时限延长至180分钟甚至更长,但四发飞机在安全性上的心理优势与实质冗余,依然让它成为国家元首专机的优先选择。 从工程美学角度审视,波音747代表了一个时代的巅峰成就,其总设计师乔·萨特曾在回忆录中透露,747的“鼓包”设计最初只是临时方案,却意外成为了航空史上的经典标志。 这种“意外之美”恰如国际政治中的某些共识,看似偶然,实则蕴含着必然,在万米高空,地缘政治的纷争暂时让位于对安全的共同追求,对可靠性的统一标准。 值得注意的是,在波音747的生产线上,从未有过“特供版本”的区分。 这揭示了一个常被忽视的真相:在航空安全领域,物理定律是世界通用的语言,工程技术是跨越国界的桥梁。 当专机掠过太平洋上空,它不仅是国家象征,更是人类工业文明智慧的共同结晶。 波音747成为中美专机共同选择的现象,给予我们超越航空领域的深刻启示。 表面上,这仅是交通工具的一致性选择,实质上,它揭示了即使在最复杂的国际关系中,依然存在着基于理性与客观规律的共同底线。 当今国际关系常被描述为“修昔底德陷阱”的现代演绎,似乎注定陷入战略误判与零和博弈。 但波音747的选择提醒我们,在特定领域,国家间能够形成基于客观事实的“工具理性”共识。 当面临相同的物理约束,如地球大气环流、空气动力学规律、材料科学极限时,不同政治体制的国家往往会得出相似的最优解。 这种“云端共识”模式为处理其他国际分歧提供了宝贵思路,在气候变化、公共卫生、反恐等全球性挑战面前,各国同样面临着不可抗拒的客观约束。 如同选择四发飞机一样,在这些领域寻求基于客观规律的合作,可能比在意识形态领域强求一致更为可行且务实。 专机的选择也反映了国家行为中的“风险厌恶”特性,无论中美在经贸、科技领域的竞争如何激烈,在确保领导人安全这一核心利益上,两国都表现出极致的谨慎。 这种对关键风险的共同认知,是构建大国关系“防护栏”的重要心理基础。 值得注意的是,波音747作为航空技术发展史上的过渡产物,也巧妙地映射着国际格局的变迁轨迹。 如今,更先进、更经济的双发宽体客机已逐步成为民航主流,但大国专机却依然坚守四发传统。 这种看似“保守”的选择背后,是国家对绝对安全的极致追求,也隐喻着国际体系中变革与延续的永恒张力。 从一架飞机的共同选择中,我们看到的不仅是工程学上的最优解,更是复杂国际关系中那些值得珍视的共通点。 或许,正视并拓展这些基于客观规律的共识领域,才是构建新型大国关系的务实起点。 毕竟,在物理定律面前,所有国家都是平等的,这一认知本身,就具有弥合分歧、促进合作的潜在价值。 在充满不确定性的国际环境中,这些基于客观规律的共识犹如夜空中的恒星,或许不能照亮所有黑暗,但至少能为航行者提供确定的方向。