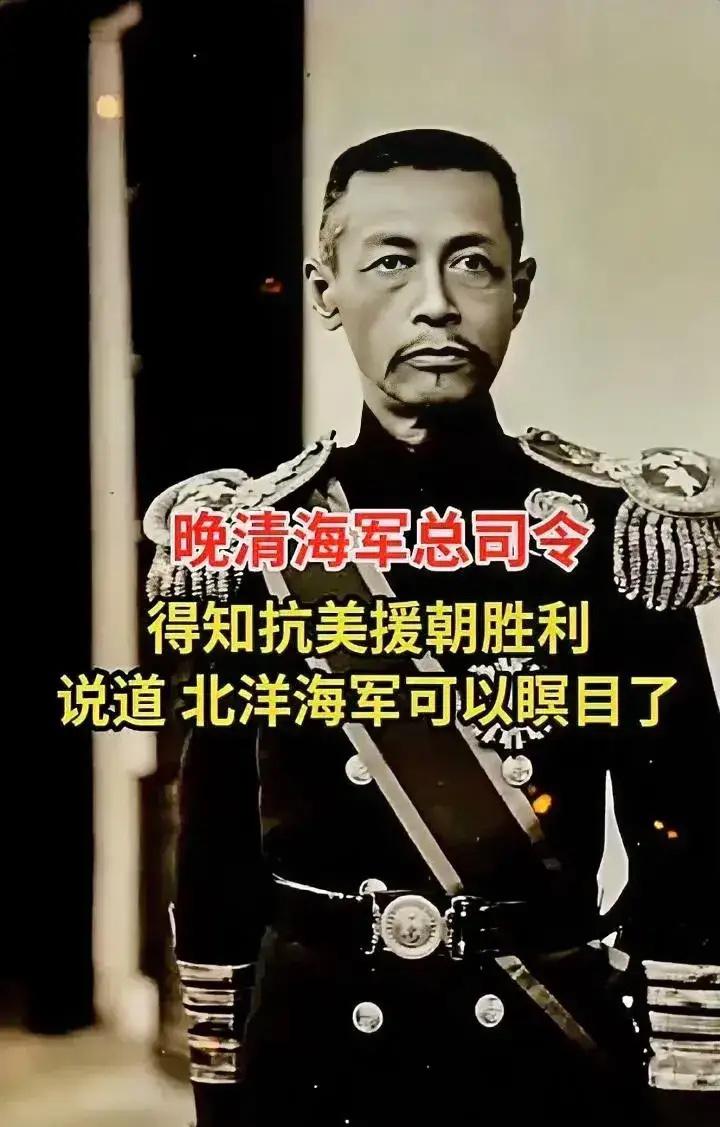

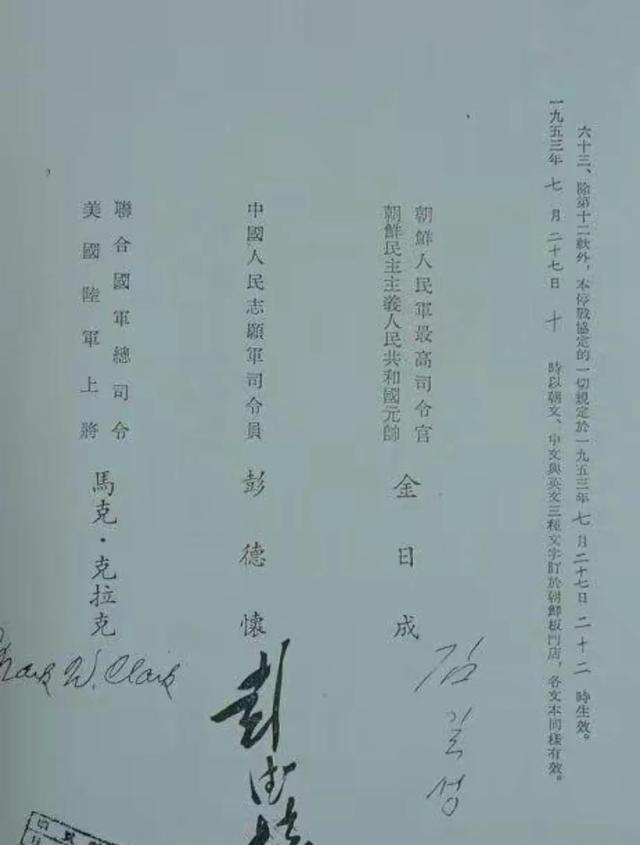

五十七载家国梦,从甲午沉舟到汉城凯歌 1951年,93岁高龄的前清朝海军总司令萨镇冰,在得知志愿军成功击退美军,并进攻韩国首都汉城的消息后,欣喜若狂,感慨万分。 萨镇冰写下的诗里有一句:"五十七载犹如梦"。 1895年1月,威海卫战役打响。萨镇冰主动请缨,率30名水兵驻守日岛炮台。 那时候的日岛炮台,孤悬威海湾口,面积不足0.1平方公里,三面环海无遮挡,连饮用水都要靠岸上定期运送。萨镇冰带着三十名水兵,挤在简陋的炮位掩体里,面对的是日本联合舰队的主力舰炮。日军的炮弹像雨点般砸向小岛,炮台的围墙被轰得碎石飞溅,炮位多次被摧毁,水兵们就冒着炮火抢修,手上磨出的血泡和硝烟混在一起,没人喊一声苦。萨镇冰亲自操炮瞄准,鬓角的白发被炮火熏得发黑,嗓子喊得沙哑,仍死死盯着海面上的敌舰。 可悬殊的实力差距,不是勇气能弥补的。北洋水师主力被困刘公岛,外援断绝,日岛炮台成了孤军。坚守十一天后,弹药耗尽、淡水告急,水兵伤亡过半,萨镇冰才接到撤退命令。登岸时,他回头望着满目疮痍的日岛,望着远处起火沉没的北洋军舰,一口鲜血差点喷出来。那场战役,北洋水师全军覆没,清政府签下丧权辱国的《马关条约》,割地赔款,任人宰割。 那种无力感,萨镇冰记了一辈子。作为晚清海军的核心将领,他亲历了中国海军从初创到覆灭的全过程。甲午之后,他辗转南北,督办水师学堂,重建海军力量,可山河破碎的局面始终没有改变。八国联军侵华时,他看着外国军舰在天津港横冲直撞;九一八事变后,东北沦陷,他痛心疾首却无能为力。五十七年间,他从青丝熬到白发,见证了太多的屈辱与牺牲,见证了国家在苦难中挣扎,多少次午夜梦回,都是甲午海战的炮火和水兵们不甘的呐喊。 谁能想到,垂暮之年,他竟能等到这样一场胜利。1951年1月,志愿军在汉城战役中突破"三八线",将不可一世的美军击退,攻克汉城。这个消息传到国内时,举国欢腾,而对萨镇冰来说,这不仅仅是一场战争的胜利,更是压在民族心头百年的巨石被彻底搬开。当年甲午海战,清军面对日军节节败退;如今志愿军在异国他乡,凭着简陋的装备,击退了武装到牙齿的美军——这支曾经被列强嘲笑为"东亚病夫"的军队,终于扬眉吐气。 93岁的老人,手抖着写下诗句,泪水早模糊了眼眶。五十七载,对一个人来说是一生的跨度,对一个民族来说,是从沉沦到觉醒的艰难跋涉。他想起当年日岛炮台上牺牲的水兵,想起那些为海防事业捐躯的战友,他们没能看到的胜利,如今终于成为现实。他知道,这场胜利背后,是无数志愿军战士的鲜血和牺牲,是整个民族拧成一股绳的凝聚力,是国家终于站起来的底气。 从甲午沉舟到汉城凯歌,这五十七载从来不是一场梦,而是一代又一代人的抗争与坚守。萨镇冰用一生见证了民族的苦难与重生,他的诗句里,有对过往的感慨,更有对未来的期许。一个民族的崛起,从来不是一蹴而就,而是在一次次跌倒后爬起来,在一次次屈辱中积蓄力量。志愿军的胜利,不仅捍卫了朝鲜半岛的和平,更向世界证明了中国人民不可欺、不可辱的骨气。 今天,我们回望那段历史,依然能感受到萨镇冰老人的欣喜与感慨,依然能体会到胜利背后的沉重与不易。这胜利,是对所有为国家独立、民族复兴而奋斗的先辈们的最好告慰。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

平凡兔

保家卫国全是英雄。[比心]