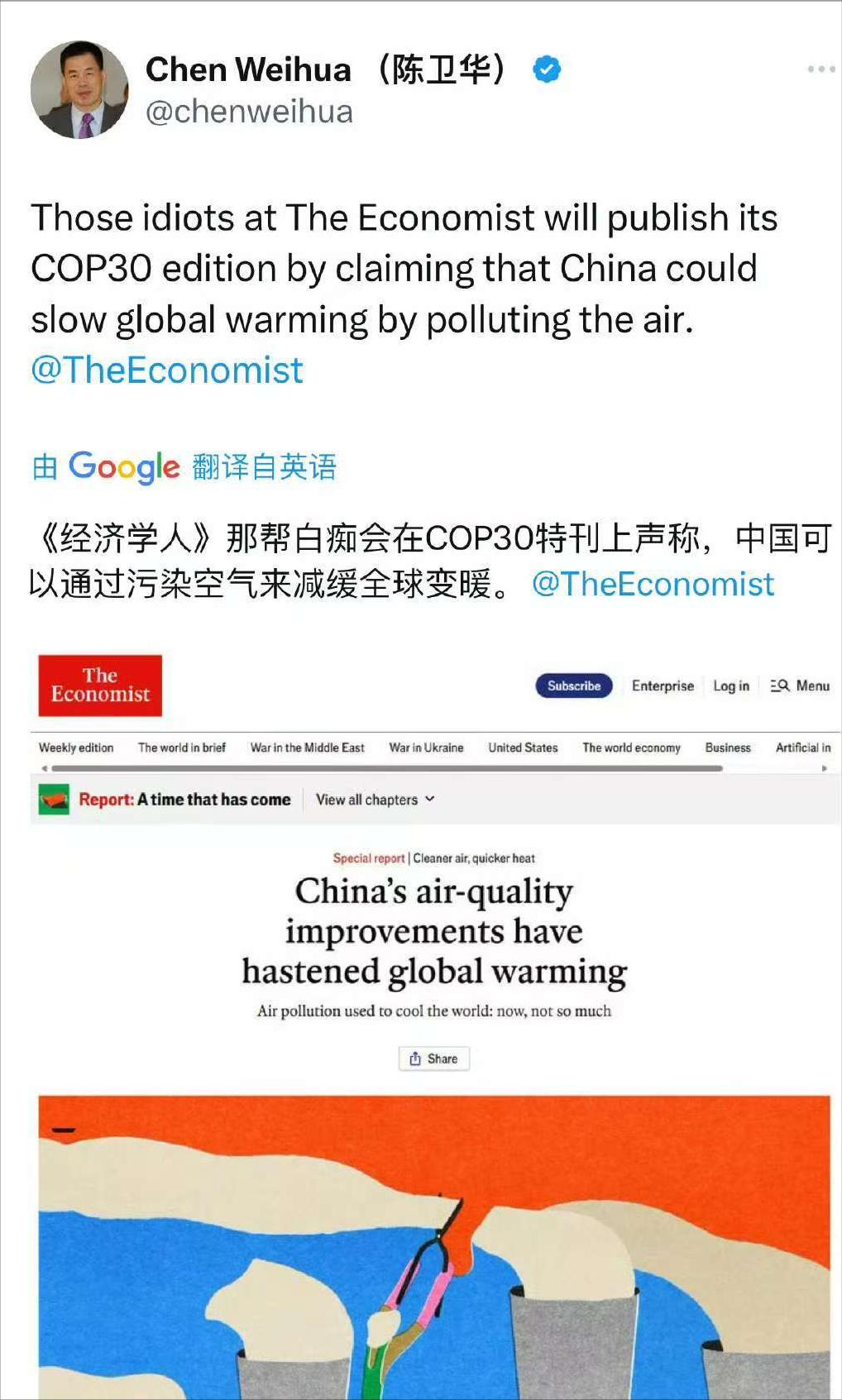

火力全开!中国日报欧盟分社社长陈卫华在自己个人社交账号上发表:“《经济学人》那帮人会在COP30特刊上声称,中国可以通过污染空气来减缓全球变暖。” 要理解这事的来龙去脉,得先说说 COP30 的背景。今年的联合国气候变化大会(COP30)在巴西里约热内卢举行,核心议题是推进《巴黎协定》的落实,尤其是督促各国加大减排力度、完善气候资金机制,还有应对极端气候带来的连锁影响。 作为全球最大的发展中国家,中国在气候议题上的行动一直备受关注,从可再生能源装机量到碳市场建设,每一项进展都被国际媒体紧盯。 而《经济学人》作为有影响力的国际期刊,以往在气候报道中虽有客观分析,但也时不时出现过对发展中国家气候政策的片面解读,这次陈卫华提前点出的 “污染空气减缓变暖” 说法,显然触碰了气候讨论的敏感点 —— 要知道,污染空气不仅会严重危害人体健康,而且所谓 “减缓变暖” 的效果毫无科学依据,甚至可能误导公众对气候行动的认知。 很快,有细心的网友翻出《经济学人》过往的相关报道,发现其在涉及中国气候议题时,确实存在过类似 “剑走偏锋” 的表述。比如去年一篇关于中国碳达峰的文章,就曾过度强调中国传统能源的使用,却弱化了可再生能源的快速发展;还有一篇讨论全球气候资金的报道,将部分发展中国家减排进展缓慢归咎于 “政策不力”,却避谈发达国家未兑现气候资金承诺的问题。 这些报道当时就引发过不少争议,有气候专家批评其 “忽视发展中国家的现实国情,陷入了西方中心主义的视角”。而这次陈卫华提到的 “污染空气减缓变暖” 说法,更是被认为突破了科学底线,毕竟从气候科学角度来看,空气污染物中的气溶胶虽然短期内可能反射部分太阳辐射,但长期来看会加剧温室效应,还会引发雾霾、呼吸道疾病等一系列问题,根本不可能成为 “减缓全球变暖” 的手段,这种说法甚至连不少西方气候学者都表示无法认同。 随着讨论发酵,国际气候组织也纷纷发声。绿色和平组织气候政策顾问在接受采访时表示,“将污染与气候减缓挂钩,是对气候科学的严重误解,也会消解各国在减排上的努力”,并呼吁《经济学人》在特刊发布前慎重核查信息,避免传播错误观点。 还有来自巴西、印度等发展中国家的气候代表,也在 COP30 预备会议上提到,国际媒体应客观报道各国气候行动,“不能用毫无科学依据的言论抹黑发展中国家的努力,这不利于全球气候合作”。 而《经济学人》方面起初并未直接回应,只是在其官方社交账号上预告,COP30 特刊将 “聚焦全球气候治理的挑战与机遇,分析主要经济体的政策走向”。 直到争议持续升温,才通过发言人表示 “特刊内容仍在最终校对阶段,尚未确定具体表述,相关猜测并不准确”,但对于陈卫华提到的 “污染空气” 说法,并未明确否认或澄清,这种模糊的态度进一步引发质疑,有网友评论 “如果只是猜测,为何不直接辟谣?反而让人觉得像是在回避问题”。 与此同时,陈卫华的发言也得到不少同行和专家的支持。中国气象局的一位气候研究员在社交平台上表示,“气候行动需要基于科学事实,任何脱离科学、带有偏见的言论,都会破坏全球气候合作的氛围”,并肯定陈卫华 “敢于指出错误观点的做法,是媒体人应有的责任担当”。 还有不少国际媒体从业者也认为,在气候议题报道中,“客观公正比立场先行更重要,尤其是像《经济学人》这样有影响力的媒体,更应该避免传播错误信息”。 现在距离 COP30 特刊正式发布还有一周时间,所有人的目光都集中在《经济学人》最终会呈现怎样的内容。如果真如陈卫华所言出现 “污染空气减缓变暖” 的表述,恐怕会引发更大范围的争议,甚至影响其媒体公信力;如果只是误传,那也需要及时澄清,避免误解扩大。 而这件事本身也给国际媒体提了个醒 —— 在全球气候治理的大背景下,每一篇报道都可能影响公众认知和政策走向,唯有坚守科学、保持客观,才能真正推动气候合作,而不是制造分歧。 信息来源:中国日报网:陈卫华就《经济学人》潜在 COP30 报道发声 强调气候报道需基于科学