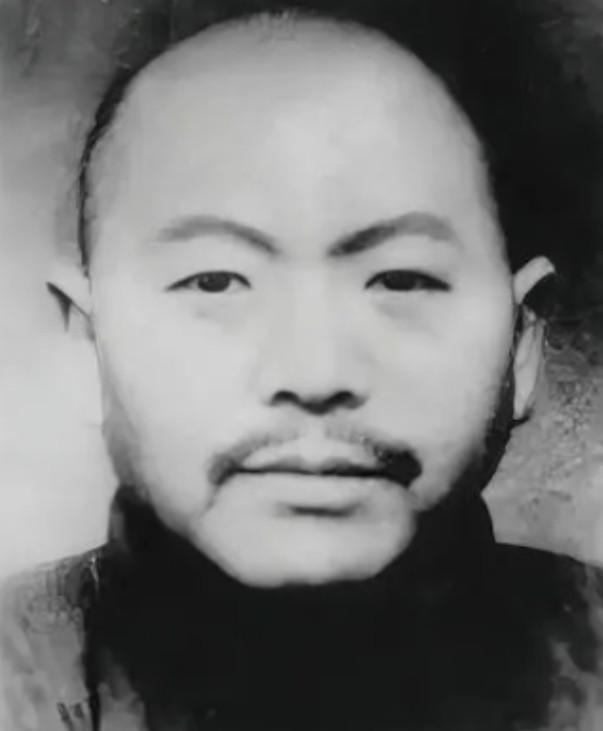

1951年,大汉奸黄标被判死刑,到了刑场,黄标却很不甘心:“我每个月给新四军送了20万银元,却被当成汉奸,我不甘心啊!” 这声绝望的呐喊响彻刑场,让所有人都愣住了。一个即将被枪决的”大汉奸”,竟然声称自己每月给新四军送过20万银元?这听起来太荒诞了。但这恰恰揭开了一个埋藏多年的惊天秘密——黄标并非真正的汉奸,而是潜伏在敌营中的红色卧底。 黄标于1895年生于沔阳县峰口镇(现属洪湖市)老沟张家台村,11岁时,黄标跟着母亲逃荒讨饭,冰天雪地不慎走失,后为深山老林中一位道长收留,并传授他武艺。这个出身贫寒的孩子,谁也想不到会在日后成为荆沔地区叱咤风云的人物。 三四年后,黄标学成武功,辞别道长回家。此时,母亲因思念过度,已哭瞎双眼。看到母亲的惨状,黄标痛不欲生,从此悉心照料失明的母亲。凭借出众的武功和仗义的品格,黄标在当地逐渐有了名声,被人们称为”沔阳宋江”。 1925年,面对当时社会的不公和苛捐杂税,他带着当地近百乡民发动了声势浩大的洞庭湖农民起义运动。虽然起义失败,但这次经历让黄标认识到,仅仅靠个人的力量无法改变现状,必须投身到更广阔的革命事业中去。 起义失败后,黄标带着队伍参加革命,先后担任过红军连长、沔阳苏维埃政府经互会主席等职务。1932年,由于复杂的内部斗争,黄标被迫离开革命队伍。离开组织后的黄标并未沉沦,他凭借过人的能力和魅力,成为了金华寨寨主,在江湖上威名赫赫。即便身在江湖,黄标也始终保持着革命者的本色,他给寨中兄弟立下规矩,只能杀富济贫,不准欺负穷苦。 1937年,日寇入侵中华,黄标这个江湖大佬面临了人生最大的考验。日军在入侵沔阳后就开始拉拢黄标,希望他能为日本人做事。面对日寇的威逼利诱,黄标断然拒绝,宁死也不愿当汉奸。 转机出现在1940年的一个深夜。组织得知8年前离开组织的黄标,成了沔阳数一数二的江湖人士,于是就去探探黄标的口风,想问问他愿不愿意继续为党工作。几位领导向他详细解释了党的部署:鉴于他在洪湖一带的影响力,新四军豫鄂挺进纵队司令员李先念亲口指定,派他打入日寇内部,做牵制敌人、刺探情报工作。 这个任务让黄标陷入了巨大的痛苦中。要打入敌人内部,就意味着要背负”汉奸”的骂名,要承受家人、乡邻的误解和唾弃。经过激烈的思想斗争,黄标决定:为赶走日寇,甘当”汉奸”。 从此,黄标成了一名特别党员,不与地方党组织联系,身份只有几人知晓。他很快获得了日军的信任,被任命为清剿大队长、峰口镇日伪维持会长、自警团长,成为了当地有名的”大汉奸”。 表面上,他必须在日军面前装出忠诚的样子,实际上却在暗中拯救无数生命。一天,汉奸抓来30多名青年妇女,准备献给日本人。黄标知晓后,立即想办法营救。他巧妙地利用传染病的借口,成功拯救了这些无辜的妇女。 更令人敬佩的是,黄标在承受巨大精神痛苦的同时,还为新四军提供了巨大的经济支持。皖南事变后,新四军军饷断绝。李先念领导的新四军第五师约有6万正规军、30万民兵,处境艰难,指战员们吃糠咽菜,衣衫破烂,被称作”花子队”。 面对这种困境,胆大心细的黄标开始谋划。内荆河自古是江汉平原的水上交通要道,他借口为日军物资运输船保驾护航,肃清了这条水路上的土匪,派手下人沿途驻防,设卡收税。日本人哪里知道,黄标每月偷偷从税费中抽出20万银元,送给了新五师。 这些资金成为了新四军的重要经济来源。由于这一行动做得天衣无缝,不仅日军未察觉,连共产党内部也鲜有人知。新五师的军饷来自何方,一直是一个谜。 为了维护卧底身份,黄标付出了巨大的个人代价。他的行为在普通百姓眼中就是地地道道的”汉奸”行径,黄标的母亲已经70多岁了,自从儿子当了汉奸,她一直拒绝相见,送来的衣裳、点心也一律不接受。最终,黄标的母亲也因此上吊自尽。得知母亲自杀的消息,黄标痛不欲生,但为了革命大业,他只能将这份痛苦深埋心底。 1945年8月,日本战败投降。9月13日,黄标率领部下600多人、20条船,向襄南军分区驻地进发,回到组织怀抱。在欢迎仪式上,组织为他正名,证明他不是汉奸,而是潜伏在敌人心脏的共产党员。 然而,黄标的苦难并未结束。1951年,在全国开展镇压反革命运动期间,由于黄标的卧底身份不为当地人所知,他被当作”大汉奸”被捕。就在即将被枪决的时刻,他发出了那声震撼人心的呐喊,引起了省公安厅的注意。黄标被从刑场上救了下来,但由于证人大多已经牺牲或失联,无法完全证明他的身份,他仍然以”汉奸罪”被判刑十年,1953年病死在狱中。 直到1978年3月27日,李先念接见《重返洪湖》电视剧组时说:“抗日时期,荆州中共特别党组每月上缴银元20万块,维持了我军给养,是一个了不起的贡献!”这句话为黄标的平反提供了重要依据。1979年,在党组织的进一步确认下,黄标的汉奸身份被洗清,他不是民族耻辱,而是被人称颂的大英雄。