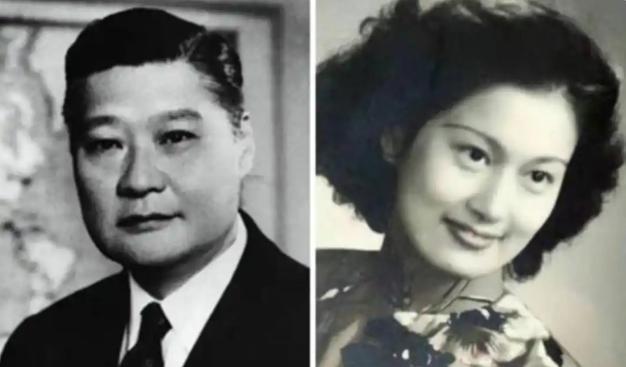

1977年,教育家叶公超与堂妹发生不正当关系,两人的地下关系被妻子袁永熹发现后,婚姻破裂,袁永熹带着孩子去了美国。晚年时,叶公超一直期盼着妻子能够带着孩子回他身边。 美国纽约某公寓,袁永熹擦拭儿女毕业照 —— 照片边缘藏着张泛黄的小合影,是 1931 年她与叶公超的结婚照,如今只剩边角的折痕。 1906 年,她出生于天津书香门第,父亲是大学教授,常对她说 “女子读书不是为了依附别人”,这话刻进了她心里。 中学时她是理科尖子生,数学、化学次次满分,校长劝她 “去清华,那里能让你走得更远”,她默默记下这个建议。 1926 年考入清华化学系,班里仅 3 名女生,她坐第一排,笔记记得工工整整,偶尔抬头,会撞见英文系才子叶公超的目光。 叶公超第一次找她,是借化学笔记,临走时递来本诗集:“里面有首诗,写的是第一次见你的感受”,她翻开,脸悄悄红了。 之后叶公超常找借口接近,陪她去图书馆查资料,在食堂帮她占座,写情诗说 “你的眼睛比烧杯里的星光还亮”,她却没立刻答应。 她观察了半年,看他对待学术的认真,听他聊对未来的规划,确定他不是一时兴起,才在 1930 年秋天点头:“我们可以试试”。 1931 年结婚,她没要嫁妆,只带了一箱子化学书籍,叶公超笑着说 “以后家里书房分你一半”,婚后初期,这话真的实现了。 他们住在清华园的小洋房里,晚上常一起在书房忙碌,她整理化学实验数据,他写诗歌散文,偶尔抬头对视,眼里满是温柔。 1933 年儿子出生,叶公超抱着孩子说 “像你,以后肯定聪明”,休完产假,她回燕京大学当助教,叶公超每天帮她接送孩子,从不抱怨。 1935 年女儿出生,家里更热闹了,叶公超出差时,会给她寄明信片,写 “想你做的红烧肉,想孩子的笑声”,她都小心收在盒子里。 可从 1937 年开始,一切慢慢变了 —— 叶公超投身外交,先是去武汉,后又驻英国,聚少离多成了常态。 他寄来的信越来越短,从 “家里还好吗” 变成 “工作顺利”,她回信说孩子的趣事,却很少收到回应,心里渐渐空了一块。 1945 年叶公超任驻美大使,邀她去美国,她犹豫很久,还是说 “孩子要在国内上学,我留下陪他们”,其实是怕去了更孤单。 她在上海化工研究所兼职,研究染料配方,晚上给孩子讲睡前故事时,会翻出叶公超早年的情诗,看了又看,却不敢多想。 1949 年叶公超去台湾,两人断了联系,她没问原因,只是默默带着孩子留在大陆,靠科研津贴生活,日子虽苦,却很安稳。 1956 年,她偶然收到叶公超从台湾寄来的信,说 “很想孩子,有空多拍些照片寄来”,她照做了,却没提自己的辛苦。 之后几年,他们偶尔通信,大多聊孩子的近况,很少谈感情,她以为这样的平静能一直维持,直到 1977 年。 那年夏天,朋友从台湾来,悄悄告诉她 “叶公超和你堂妹走得很近,大家都在说”,她手里的烧杯 “哐当” 掉在桌上,水洒了一地。 她没哭闹,只是把自己关在房间,翻出那些明信片和情诗,看了一夜,天亮时把这些东西锁进箱子,再也没打开过。 第二天,她对孩子说 “我们去美国,重新开始”,变卖母亲留下的首饰凑路费,临走前,没给叶公超留一句话。 到美国后,她在制药厂做研究员,每天加班到深夜,累了就靠在办公桌上歇会儿,梦里偶尔会出现清华园的那个书房,却很快惊醒。 1981 年,叶公超去世的消息传来,她正在做实验,手顿了顿,继续加试剂,只是那天的实验数据,错了好几次。 朋友劝她 “回去送最后一程”,她摇头:“我们的感情,早在 1977 年那个夏天就没了”,语气平静,却藏着说不出的痛。 后来儿女成家,她搬到纽约养老,阳台种满花草,却从不种叶公超当年喜欢的玫瑰,也从不提他的名字。 孙辈问 “爷爷是谁”,她只说 “爷爷在很远的地方,我们过好自己的日子就好”,没说更多,也不愿说更多。 2003 年,她去世前,把那个锁着明信片和情诗的箱子交给儿女:“这些东西,你们看着处理吧,别让它影响你们”。 她的遗物里,最多的是科研笔记和儿女的照片,还有那张泛黄的结婚照,只是照片上叶公超的脸,早已被岁月磨得模糊。 如今很少有人知道袁永熹的故事,可她用一生证明:即便曾深陷情感的泥沼,女性也能靠自己的学识和坚韧,走出一条属于自己的路,活得清醒而尊严。 主要信源:(中国新闻网——叶公超:从新月作家到外交家 被蒋介石罢免)