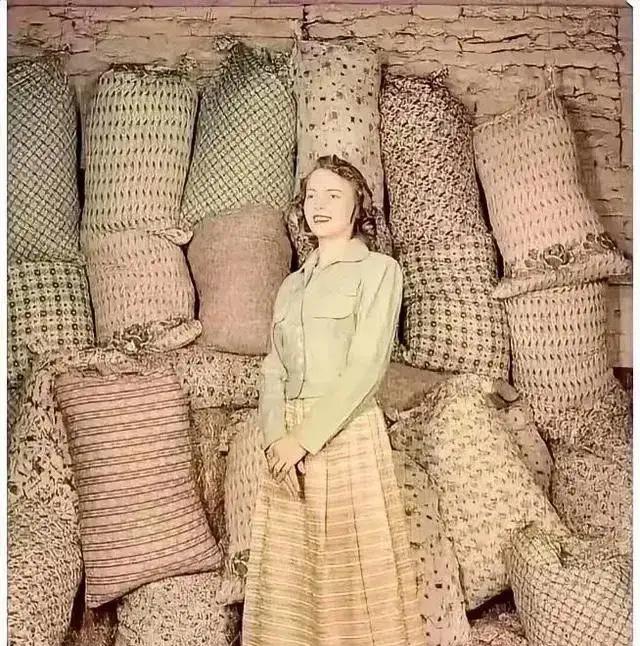

1933 年 美国经济大萧条的时代,有个面粉厂,故意把自己的面粉袋子上的logo做小,强调装饰花纹,就是为了给收入低微的家庭主妇,在吃完了面粉之后,把面粉袋改成裙子。这一举动被称为人性的光辉。 你能想象吗?1933年的美国,街头随处可见排队领救济粮的人群,失业率飙升至25%,无数家庭失去收入来源,连填饱肚子都成了奢望,更别提给孩子添置新衣服。很多家庭主妇对着空荡的衣柜发愁,孩子们穿着打满补丁、短到露脚踝的衣服上学,有的甚至只能用麻袋勉强遮体。在这样的绝境里,食物包装袋从来都只是“用完即弃”的垃圾,没人会想到,一家面粉厂竟把它变成了拯救体面的“宝贝”。 这家面粉厂的老板没有像其他企业那样,在危机中缩减成本、降低品质,反而花心思调整了包装设计。他发现,很多家庭主妇会把结实的面粉袋洗干净、拆开,用来缝补衣物或制作简单的童装,可印在袋子上的巨大logo会让衣服显得格外突兀,孩子们穿着出门常会被嘲笑。于是他果断决定,把品牌标识缩小到角落,腾出大面积空间印刷精致的花纹——有素雅的格子、清新的碎花,还有简洁的条纹,每一种花纹都经过精心挑选,既好看又不张扬。 更贴心的是,面粉厂还在包装上悄悄印上了简单的裁剪提示,用通俗的文字标注出“领口位置”“袖口尺寸”,哪怕是没学过缝纫的家庭主妇,也能照着提示把袋子改成合身的衣服。有位名叫玛丽的母亲后来在回忆录里写道:“那袋面粉不仅让我们全家吃了一周饱饭,我还照着上面的花纹,给女儿改了一条碎花裙子。她穿着去教堂时,别提多开心了,拉着我的手说‘妈妈,这是我收到过最漂亮的裙子’。” 在那个物资极度匮乏的年代,这样的细节足以温暖整个家庭。面粉袋改造成的裙子,不仅解决了孩子们的穿衣难题,更维护了一个家庭的尊严。经济大萧条让很多人陷入贫困,但没人愿意在精神上低头,尤其是母亲们,总想拼尽全力让孩子活得体面些。这家面粉厂的举动,恰好读懂了这份为人父母的心酸与坚持,它没有施舍般的高调,而是用一种润物无声的方式,给困境中的人们留足了体面。 这绝不是单纯的营销噱头。要知道,大萧条时期企业生存本就艰难,调整包装设计意味着要额外支付设计费和印刷成本,可这家面粉厂宁愿压缩利润,也要坚持这么做。他们明白,企业的生存离不开消费者的支持,在大家最困难的时候伸出援手,才能真正赢得人心。事实也证明,这份善意换来了最坚实的回报——越来越多的家庭主妇主动选择购买他们的面粉,不仅因为面粉质量可靠,更因为这份藏在包装里的温暖。甚至有家庭专门集齐不同花纹的面粉袋,给孩子们做了一套“姐妹装”“兄弟装”,这些带着花纹的“面粉袋裙子”,成了大萧条时期里一道特殊的风景。 对比当时有些企业的做法,这种善意更显珍贵。有的工厂为了降低成本,偷偷减少面粉分量,有的则在包装上偷工减料,甚至用劣质材料制作袋子。而这家面粉厂却用小小的包装设计,诠释了“企业责任”的真正含义——不是赚多少钱,而是在能力范围内,为社会做些什么。他们没有喊出华丽的口号,却用实际行动告诉人们:即使在最黑暗的时刻,人性的光辉也不会熄灭。 后来,这种“可再利用包装”的理念被更多企业借鉴,有的布料厂会生产带有简单图案的布料包装袋,有的罐头厂会把罐子设计成可重复使用的储物盒。但人们始终记得,是那家面粉厂在最艰难的1933年,率先用一份同理心,点亮了无数家庭的希望。 其实,人性的光辉从来都不是惊天动地的壮举,往往藏在这些不起眼的细节里。它是大萧条时期面粉袋上的精致花纹,是困境中对他人尊严的守护,是企业在利益面前的坚守与善意。无论时代如何变迁,无论遭遇多大的困境,这份相互体谅、彼此温暖的人性之光,永远是支撑人们走过黑暗的力量。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。