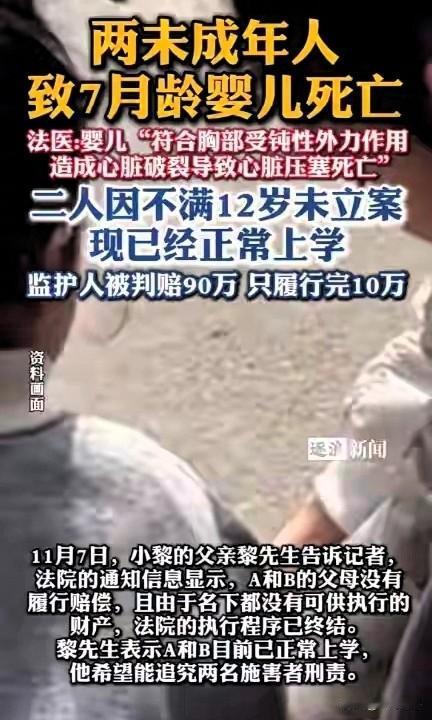

广西的那起7个月大男婴不幸遇害的事,真是让人听了心里堵得慌。 事情是2024年发生的。 邻居家那两个分别年仅9岁与11岁的小女孩。 两个稚龄孩童,本应天真烂漫,不解世事,却做出了一桩令众人皆觉匪夷所思之事,其行为着实超出了人们对他们年龄的认知范畴。 她们把小婴儿抱到门外,对他又打又掐,甚至一度用脚踩。 整整十来分钟,没人发现。 等到发现时,孩子已经喘不上气,脸色青紫,送医院抢救也没能救回来。 警方第一时间介入调查。 可问题来了,两个孩子都不满12周岁,按照我国法律,这种情况是不能追究刑事责任的。 也就是说,虽然她们做出了这么严重的事,但法律上只能让监护人承担责任。 孩子的父母几乎崩溃了,谁也接受不了这样的现实。 家里本来好好的孩子,就因为邻居家两个孩子一时的行为,彻底没了生命。 家长当然不甘心,就把两个女孩的监护人告上了法庭,要求他们赔偿各项损失。 法院很快开庭审理,最后判决两位监护人要赔90万多块。 可对方监护人却一句“没钱”,就什么都不管了。 现实就是这样,判决虽然下来了,但要真拿到钱,难度不是一般的大。 这事儿在网上引发了大讨论。 很多人都在问,这么严重的事,难道就这样算了?孩子家人沉浸于悲戚之中,哀伤难抑;网友们亦义愤填膺,对相关之事的愤慨溢于言表,两方情绪皆沉重而浓烈。 可这起案件偏偏就是个极端的例子,大家都觉得这个规定有点跟不上现在的实际情况了。 舆论一边倒地觉得,这俩女孩虽然年纪小,但做的事情太过分。 有人提议是不是该降低刑事责任年龄,也有人说应该加强家庭教育和监管。 案发后,当地的教育部门、未成年人保护机构、社区,还有心理专家,全都介入了。 学校也开始加大法治宣传,提醒家长和孩子,别以为年纪小就可以胡来。 而受害家庭这边,情况其实很难。 法院虽然判了钱,但对方家庭经济条件一般,根本拿不出来。 孩子家长既伤心又无助,法律上能做的都做了,现实中却得不到实际的补偿。 孩子年纪小,法律保护是有道理的,但现实中家庭教育、社会支持、学校管理,这三道防线,一旦有一环出问题,后果就可能很严重。 我国的法律保护未成年人,是希望他们在犯错时还有改正的机会,不希望他们一失足成千古恨。 现在,国家层面其实也在不断完善法律。 只不过,法律再完善,遇到这类极端个案,还是会有现实难题。 很多人建议,要是对方家庭确实没钱,是不是可以由国家设立专项救助基金,先垫付一部分,至少让受害家庭度过难关。 其实,类似的呼声已经有了,但具体怎么落实,还有很多细节要讨论。 现在,相关部门能做的就是登记失信信息,对涉事家庭进行监管,督促赔偿,但强制执行起来却很难。 这件事还让大家反思,家庭教育到底应该怎么做。 家长平日应加强与孩子的沟通交流,以循循善诱之态,明晰告知可为与不可为之事。 同时,教导孩子在遭遇事情时,需保持冷静,从容应对。 学校也需要开展心理健康教育,让孩子们懂得尊重生命、遵守规则。 当今社会,节奏如弦上之箭般迅疾,家长们为工作奔波忙碌。 在此情形下,孩子常陷入陪伴缺失之境。若缺乏有效监管,他们极易在成长途中遭遇各类问题。 实际上,心理健康的重要性不容小觑。在生活的纷扰中,它宛如基石,支撑着我们的精神世界。 相较于其他方面,它于个人的整体状态而言,有着更为关键的意义。 案发后,相关部门已经安排了专业心理医生,对涉案女孩和受害家庭都做了心理辅导。 希望能帮助她们走出阴影,重新回归正常生活。 心理问题如果不及时干预,后续还可能引发更大的社会问题,所以这方面的工作一直都在跟进。 其实,这事儿最核心的矛盾就是,法律在保护未成年人的同时,怎样让受害家庭也能得到应有的帮助。 现在,刑事责任年龄下调的问题,官方明确还没有调整计划。 大多数人还是希望通过加强法律宣传、完善家庭和社会支持,让类似的事情尽量别再发生。 对于赔偿难的问题,有关部门也在持续探索社会救助和司法救济的办法,但目前还没更细致的政策落地。 回头看这起男婴遇害案,从头到尾每个环节都摆在阳光下:案发、调查、判决、赔偿、心理干预、社会讨论,所有流程公开透明,没有什么藏着掖着的地方。 警方、法院、教育部门、社会机构,都在各自岗位上尽了最大努力。 现实虽然残酷,但社会各方都希望通过这件事,推动法律和社会服务不断进步。 现在,受害家庭生活还在继续,相关部门也一直在跟进心理疏导和生活救助。 涉案女孩这边,心理干预和家庭监管也在持续。 面对网络上纷纭的讨论,相关部门亦郑重呼吁众人秉持理性发声,规避因不当言论对涉事家庭及孩子施以二次伤害,营造健康的网络环境。 参考:中华网新闻——7月大男婴遭2名不满12周岁女孩杀害 法院判决赔偿近百万元