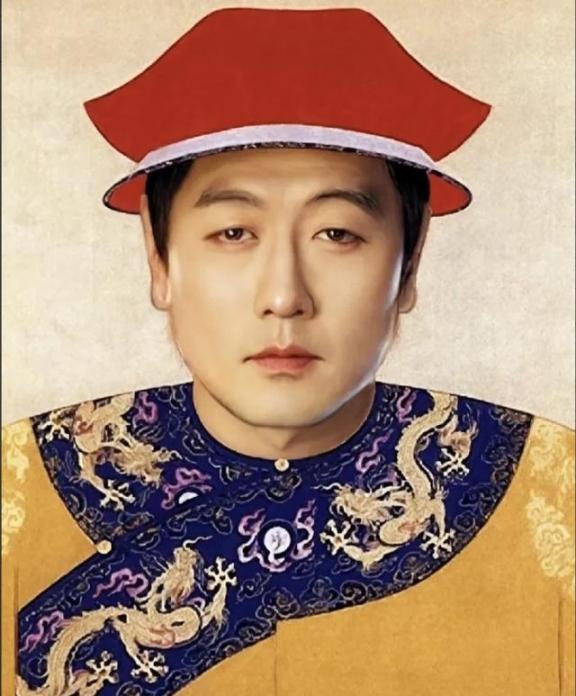

雍正一岁的抓周,握着毛笔胡乱写了个字,康熙看到后脸色瞬变! 抓周这事儿在古代可不是随便闹着玩的,尤其在皇家,那是被当成窥探子孙未来志向的重要仪式,比民间办满月酒还讲究。 别觉得一岁小孩啥也不懂,抓个东西全凭缘分,可在帝王家眼里,这一举一动都可能被附会上“天意”的色彩,康熙朝那会儿更是把这仪式看得重之又重。 要知道康熙一辈子生了24个儿子,其中9个后来为了皇位争得头破血流,也就是历史上有名的“九子夺嫡”,这种子嗣众多且竞争激烈的背景下,任何一点能暗示“天命所归”的细节,都能让康熙绷紧神经,更别说发生在亲生儿子身上的抓周异象了。 先说说皇家抓周的规矩,不是随便摆些玩具就完事的。清代皇子抓周时,案上会精心摆放玉圭、金印、弯刀、毛笔、古籍、算盘等物件,每样东西都对应着不同的人生方向——玉圭代表辅政重臣,金印象征帝王之权,弯刀是武将之路,毛笔和古籍则指向文治或储君之相。 这种规制不是康熙首创,早在三国时期的吴国就有先例,孙权晚年在选太子时拿不定主意,隐士景养就建议通过“试儿”来观察皇孙天赋,当时众皇孙都抢着抓金银翡翠,唯有孙和的儿子孙皓一手抓简册一手抓绶带,孙权当即认为这是天意暗示,后来虽有波折,孙皓最终还是登上了皇位。 这个案例在清代皇家圈子里流传甚广,康熙作为熟读史书的帝王,不可能不知道其中的寓意,所以对雍正的抓周自然格外上心。 雍正出生于1678年,抓周时康熙刚满34岁,正是巩固皇权、谋划储位的关键时期。当时康熙已经有了几个儿子,长子胤禔和次子胤礽都已出生,其中胤礽作为嫡长子,后来在1675年被立为太子,但康熙对这个太子始终心存疑虑,后来两次废立就是最好的证明。 在这种对储位既看重又不确定的心态下,雍正的抓周表现就成了意外的“信号”。按照常理,一岁的孩子连站都站不稳,面对满桌的奇珍异宝,多半会选色彩鲜艳或手感圆润的物件,比如金印的光泽、玉圭的温润,可雍正偏偏绕过了这些,一把攥住了笔杆最粗的那支毛笔。 更有意思的是,他攥笔的姿势跟抓馒头没两样,手指都蜷成了小拳头,墨水蹭得满手都是,在铺好的宣纸上胡乱划拉了几下。 康熙一开始也就是抱着看孙辈玩耍的心态,可当他凑近一看宣纸上的痕迹,脸色瞬间就变了。这不是因为雍正写了什么惊天动地的字,一岁的孩子根本不可能写字,关键在于那几道胡乱的划痕凑在一起,偏偏像极了“敕”字的轮廓——这个字在封建王朝可是帝王专属,只有皇帝发布诏令时才能用,寻常人别说写,连乱用都要掉脑袋。 更巧的是,雍正划完之后还没撒手,反而握着笔杆往康熙面前递,仿佛在“呈递”自己的“作品”。这一幕落在康熙眼里,可就不是单纯的巧合了,要知道他对皇权的神圣性看得比什么都重,当年为了巩固皇权,连鳌拜这样的权臣都能扳倒,如今一个一岁的儿子无意中划出“帝王符号”,让他既震惊又警惕。 康熙的脸色变化背后,更多的是对储位继承的深层焦虑。他一生在位61年,比后来任何一位清朝皇帝都久,晚年之所以出现九子夺嫡的乱局,就是因为他对储位的反复不定。 在雍正抓周之前,虽然胤礽已经被立为太子,但康熙心里很清楚,这位太子性情急躁,未必能担起大任,而长子胤禔又过于张扬,其他皇子年纪还小。雍正的这场抓周,就像一颗石子投进了他心里的储位池塘,让他不得不重新审视这个看似不起眼的儿子。 更值得琢磨的是,清代皇家对皇子的教育向来严苛,而雍正的文化素养在众多皇子中尤为突出,他后来推行的摊丁入亩、火耗归公等政策,都需要极强的文字功底和行政能力,这跟他从小受到的培养密不可分。 或许正是因为抓周时表现出的“文气”,让康熙对他的教育格外用心,特意安排了翰林院的饱学之士当他的老师,甚至亲自教他书法。 当然,这也给雍正带来了压力,他后来在潜邸时一直以“闲人”自居,把精力放在佛法和书法上,刻意隐藏锋芒,这背后说不定也有当年抓周事件的影子——毕竟过早暴露“帝王相”,在九子夺嫡的漩涡里可不是什么好事。 再看看其他皇子的抓周情况,就更能理解康熙的反应了。长子胤禔抓周时选了一把小弯刀,康熙当时就觉得他适合走武将路线,后来果然让他多次领兵出征;三阿哥胤祉选了古籍,康熙便着重培养他的文治能力,后来组织编纂《古今图书集成》的就是他。 对比之下,雍正的“抓笔划敕”就显得格外特殊,既不像胤禔那样指向明确的武将,也不像胤祉那样单纯的文臣,而是隐隐透着皇权的意味。 这种特殊性让康熙不得不谨慎,他既希望找到一位合格的继承人,又怕过早暴露储位人选引发皇子间的争斗,所以才会在看到那道划痕时脸色瞬变——既有发现“潜在继承人”的惊喜,又有担心引发乱局的警惕,更有对天命无常的敬畏,这几种情绪搅在一起,换谁都没法保持平静。

![康熙,洪承畴,雍正,这野史,越来越野了,但是这文字哑谜怎么莫名其妙对的上[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/13265051128308358249.jpg?id=0)