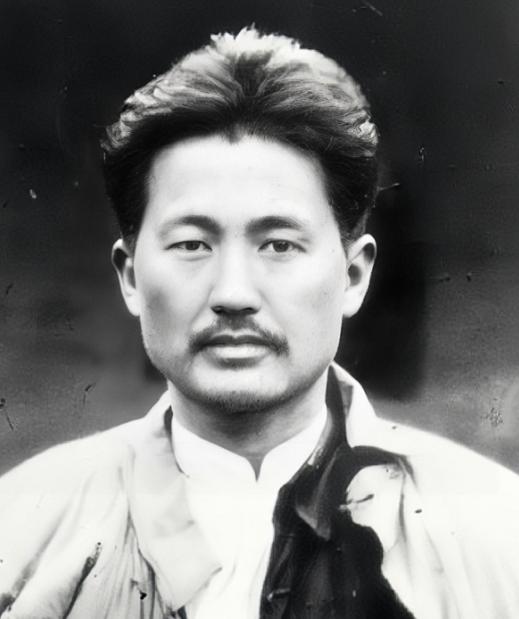

1957年,江西南昌化纤厂建设施工时,工人们挖出一具戴脚镣的骸骨,立即报警,警察赶来现场勘察后情绪激动。 警方和随后赶到的专家都认为,这很可能与一桩牵挂多年的未竟之事有关:寻找方志敏烈士的遗骸。 方志敏是闽浙皖赣革命根据地的主要创建者,1935年,他在南昌被国民党反动派秘密杀害,年仅36岁。 牺牲前,他在狱中写下《可爱的中国》《清贫》等不朽篇章,字字句句饱含对祖国的深情与信仰的坚定,然而因为他被秘密杀害,遗骨下落一直成谜。 新中国成立后,寻找方志敏遗骸成为一项重要任务,1955年,在刘少奇同志的直接指示下,江西省专门成立了方志敏遗骨调查小组。 但多年苦寻无果,直到1957年这次施工中的偶然发现,才让事情出现转机。 现场清理出的骨骸共有79块,杂乱混在一起,还伴有那副显眼的脚镣,遗骨保存状况不好,多数已发黄发黑,有些甚至一碰就碎。 当时没有现代化的鉴定技术,如何从这么多碎骨中辨认出方志敏的遗骨,难度极大,调查小组意识到,关键突破口就在那副脚镣上。 几经周折,他们请来了一位关键人物——凌凤梧,他曾是国民党军法处的看守所长,当年负责“劝降”方志敏。 凌凤梧与其他看守不同,他被方志敏的人格和气节深深感动,在相处过程中,凌凤梧冒险以“便于劝降”为理由,请示上级为方志敏换上了一副更轻的脚镣。 方志敏就义后,凌凤梧还因与方志敏的交往而受到牵连,被遣送回原籍。多年来,这段经历一直让他难以忘怀。 当凌凤梧被请到南昌,双手捧起那副仍套在胫骨上的铁镣,仔细辨认后,他泪流满面,哽咽着确认:“就是这副脚镣!” 这一刻,在场所有人无不动容,凌凤梧详细回忆了当年更换脚镣的经过,包括脚镣的重量、样式和一些特殊的细节特征。 接下来的科学鉴定工作,交给了年轻的法医张伟纳,他和同事们首先通过测量那对戴镣胫骨的长度,推算出死者身高约为1.77米。 通过骨骼特征判断年龄在30至40岁之间,结合埋葬地的土壤情况,推断遗骨埋葬时间在20年左右。 所有这些数据,都与方志敏就义时的情况高度吻合:36岁,身高相近,就义22年,最终他们从79块骨骸中确认了9块属于方志敏烈士。 为确保万无一失,遗骨还被送至上海的司法部法医研究所复核,经过更加详细的检测和对比,最终获得了权威认可。 然而烈士遗骨的归葬之路并非一帆风顺,由于历史原因,正式的安葬仪式直到1977年8月6日——方志敏烈士殉难42周年纪念日才得以举行。 张伟纳法医亲手将他精心保管二十年的遗骨,用红绒布包裹,放入汉白玉棺椁中。棺椁上覆盖着鲜艳的党旗。 在成千上万干部群众的目送下,灵车缓缓驶向南昌梅岭,方志敏烈士终于得以长眠在他曾为之奋斗的土地上。 这期间,张伟纳一直悉心保管着方志敏的遗骨,他将遗骨放在特制的木盒里,定期检查保存状况,确保不受损坏。 每当有人询问鉴定过程时,张伟纳都会详细介绍当年的科学方法,他说那个年代条件有限,主要靠骨骼测量、年龄推断和历史对比。 方志敏1899年出生在江西弋阳的一个农民家庭,他从小聪明好学,1922年加入中国共产党,成为江西地区早期的党员之一。 1928年,他参与创建了闽浙皖赣革命根据地,这个根据地鼎盛时期拥有几十万人口,被称为“方志敏式的根据地”。 1934年11月,方志敏率红军北上抗日先遣队北上,但在怀玉山地区遭到国民党军队重兵围追堵截,1935年1月,他在激战中不幸被俘。 被捕时,敌人搜遍他的全身,只找到一块旧手表和一支钢笔,口袋里连一分钱都没有,这就是他在《清贫》一文中提到的真实写照。 在狱中的几个月里,方志敏受尽折磨,但始终坚贞不屈,他利用一切可能的时间写作,用颤抖的手写下了近14万字的文稿。 除了《可爱的中国》和《清贫》,他还写了《狱中纪实》《我从事革命斗争的略述》等多篇文章,为后世留下了宝贵的精神财富。 1935年8月6日,方志敏在南昌下沙窝被秘密执行死刑,当时国民党当局为了避免引起民众同情,选择了秘密处决的方式。 正是这种秘密处决,导致方志敏的遗骨下落成谜,直到22年后,那次意外的工地发现才让这个谜团有了答案。 凌凤梧后来回忆说,方志敏在狱中表现出的坚定信念和人格魅力,让他这个看守都深受感动,方志敏从不抱怨生活条件的恶劣,反而关心其他被关押人员的情况。 有一次,方志敏甚至劝慰凌凤梧不要因为看守的工作而自责,说每个人都有自己的处境和选择,重要的是保持良知。 这些细节让凌凤梧终生难忘,也是他能够准确辨认出脚镣的重要原因,当年的每一个细节,都深深印在了他的记忆里。 方志敏烈士陵园建成后,每年都有大量群众前来瞻仰,陵园内不仅安放着烈士的遗骨,还展示了他的生平事迹和狱中文稿。 张伟纳法医后来成为了南昌地区知名的法医专家,但他始终认为参与方志敏遗骨鉴定是自己职业生涯中最有意义的工作。