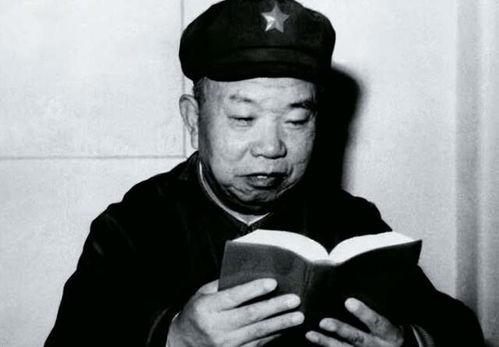

1968年,大将王树声在食堂排队打饭,一个年轻干部一下打了5份饭菜。王树声上前询问,干部怒骂:“关你什么事,闪一边去!”,认出王树声后,干部的脸红了。 王树声当将军多年,早就习惯了吃简单饭菜、住老房子,不讲排场,也不爱显摆。1959 年他在军事科学院任职时,就坚持天天拿饭盒到公共食堂排队买饭,从不搞特殊化。 王树声,1905 年生在湖北麻城,出身于一个小地主家庭。虽家境尚可,但他成长中目睹大别山百姓的困苦,受堂兄共产党员的革命思想影响,早早立下救国救民的志向。 他十九岁参加革命,扛的第一杆枪就是在自家乡下,更狠的是他第一个斗的地主,还是他舅爷丁枕鱼,别人不敢动亲戚,他带领农会成员冲向丁枕鱼宅院将其活捉,坚定表示 “要革命,亲戚情面就讲不得,谁反对农会,谁就是我们的敌人”,最终依法将其处决。 这种事儿,换作谁都得犹豫,他却连眼皮都没眨一下,从那时起大家就知道,这人是个认死理、讲规矩的主。 后来他参加了红军,一路打到红四方面军副总指挥,打仗时他不贪功,不抢风头但冲锋从来不落后。特别是西路军失败后,他率领的第 1 支队苦战 3 个月损失殆尽,最终孤身一人穿越沙漠,靠顽强意志历经艰险,啃草根、喝雪水撑了下来,最后活着回到陕北。 这段经历没人多说,但熟的人都知道,能从那种绝境里活下来的人,骨子里都带着一股狠劲和韧劲。 新中国成立后,王树声当了不少重要职务,坐办公室也多了,但他一点都没 “油”。别人住新楼,他住老屋,60 年代有关部门多次想为他建造新居,均因他顾虑违反相关政策、不愿迁走百姓而拒绝,进京后在一处平房里一住就是 18 年; 单位给他配新车,他说老车还能开;工作人员想给他换家具,他摆手说:“凳子没塌,就先用着。” 他不是装清高,而是真觉得,自己这些 “待遇”,是人民给的,不能当成炫耀的资本。 他家里来客人,吃饭总是家常菜,最多炒两个素菜,一碗汤,连酒都不摆。他常说:“吃得太好,干部容易忘本。” 家乡送来几盒茶叶,他也坚持以 80 元现金买下,接待外宾的礼品更是悉数上交国库。 就是这样一个人,遇上机关食堂有人搞特殊,他能不管?他没让人下不来台,他说饭菜是小事,可风气不能坏;干部为人民服务,就得先守规矩。 几天后,那名干部被点名批评,全机关也重新整理了食堂制度,明确了打饭、领票、就餐的流程。 王树声还特意强调把队伍的规矩立住,这种处理方式,既讲纪律又讲温度,不搞一刀切,也不睁一只眼闭一只眼。 王树声这一辈子最让人佩服的,不是他打了多少仗,而是他几十年没变过样。从红军到解放军,从战场到办公室,他永远是那个不抢功、不抬杠、不搞特殊的老兵。 他在军中推动武器装备现代化,建立我军第一代常规兵器研究所,干的是实打实的大事。但他从不往外说,别人问起来,他就说一句:“这是该做的。” 他从不觉得自己高人一等,反而总提醒身边人,别因为当了官,就忘了怎么做人。 1974 年,王树声病重,去世前留下遗愿:骨灰不要留在八宝山,要葬回他的老家麻城。他说,“我从那儿走出来,也该回去。” 那时候,很多人劝他在北京安葬,说是更体面,也更方便。但他摇头,说:“体面不是看墓地,是看你活着干了什么。” 他的骨灰埋在麻城烈士陵园那片红土地上,和那些没名字的老战士埋在一块。他说,这才是 “回家”。 时代在变,干部也换了一批又一批。但王树声那种 “不争不抢、不贪不占” 的作风,至今还让人心里发热。 参考信息: 王树声:打回大别山去!张倜2021年01月15日08:09 | 来源:学习时报