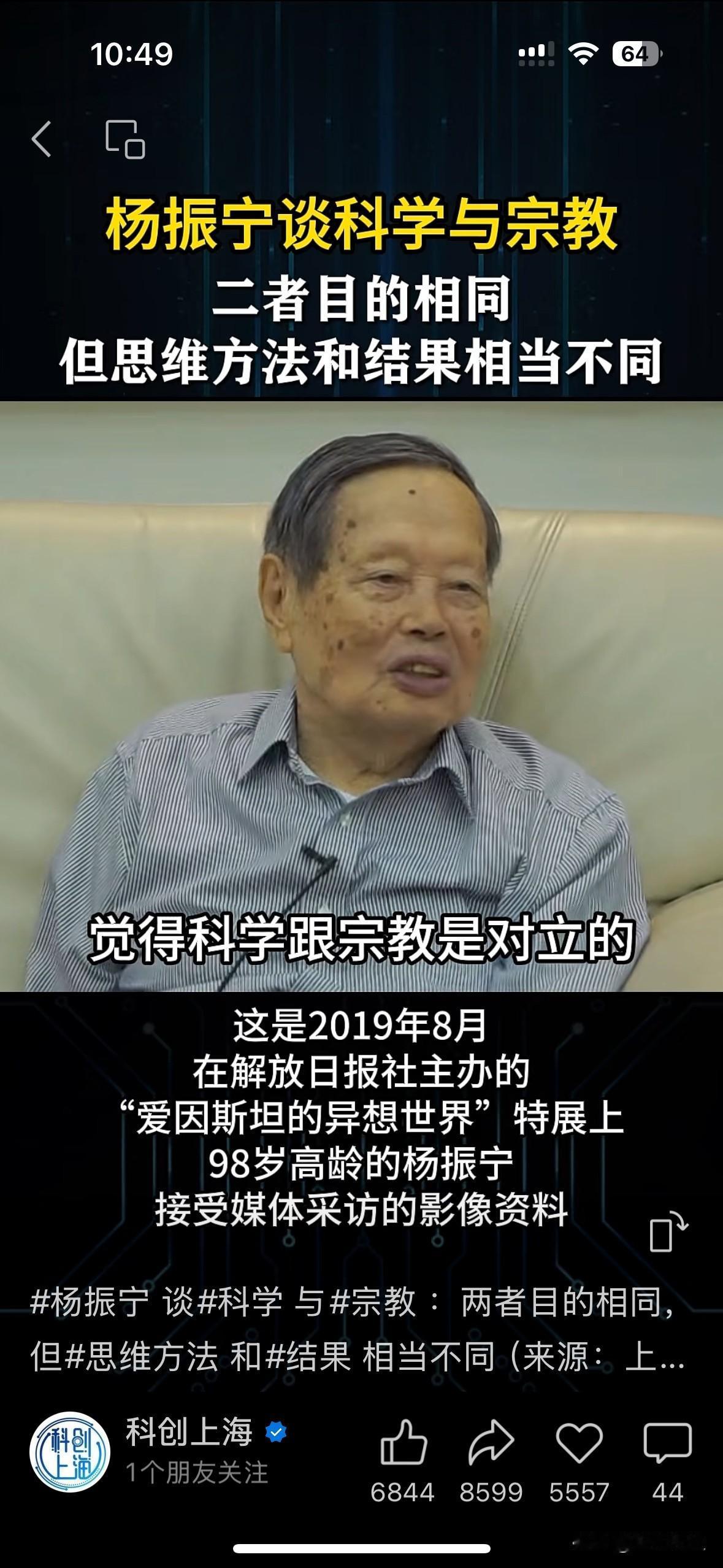

杨振宁的名字,从不只属于科学界。 他的一生,不仅写满了物理学的辉煌,也记录了一个中国人心系故土、情系家国的真实情怀。彼时的翁帆还只是汕头大学的一名大一新生,因学校安排,有幸接待来访的杨振宁夫妇。 那年,她不过19岁,而杨振宁已经73岁。杨振宁曾说,人生是一个圆,走了一圈,还是回到起点。 他把家安在清华,取名“归根居”,就是最真实的表达。 杨振宁的“归根居”不仅仅是一个住所,更像是他与这片土地深深的连接。对许多人来说,杨振宁可能是因为诺贝尔奖而被熟知的物理学大师,但在他看来,这份荣誉并不是最终的归宿。对于杨振宁而言,真正的归属感,是来自于他对中国文化、对祖国的深厚情感。 回顾杨振宁的一生,他的选择在某种意义上展现了那种“天人合一”的思想。年轻时,他远赴美国,成就了在物理学界的卓越地位。但随着年岁的增长,他开始逐渐回望那片曾经培养他的土地。这个过程,并不是简单的归乡,而是对自我、对文化深度的再认识与归属。清华大学,这片孕育了他知识的沃土,成为了他晚年的精神家园。 我们常说“归根”,是指对故乡的向往和归属。杨振宁所称的“归根居”,从字面上看,似乎只是一个物理上的落脚点,但它更深层次的意义,是他对中国这片土地以及民族文化的敬意。无论世界如何变迁,归属感始终是他无法割舍的情感纽带。而这个“居”字,似乎也暗示了他安于这片熟悉的土地,愿意安静地生活,直到生命的尽头。 当然,杨振宁的情感并不局限于个人的安稳生活。从他选择回到清华、建立“归根居”的决策来看,他更多的是希望自己能够在这个时代留下更深的印记。物理学或许是他的专业,但他对祖国的感情却是一生的主题。以他个人的影响力,他选择将自己的一部分贡献给了中国的教育事业,这不仅仅是一种对学术的传承,更是一种文化的根植。他的回归,不仅仅是为了个人的宁静,也是一种历史使命的继续。 不过,杨振宁的回归,某种程度上,也揭示了当今学术界及文化圈中的一个普遍现象,那就是“学术流动性”的矛盾。在全球化的今天,越来越多的优秀人才选择出国深造,甚至扎根海外,这种现象在许多领域中都屡见不鲜。然而,在流动性如此强烈的背景下,如何平衡个人成就与对祖国的责任感,成为了一个值得深思的问题。杨振宁显然是找到了自己的答案,但对于很多人来说,这样的“归根”并不容易做到。 当然,也有人可能会认为,杨振宁的归国归心实际上是一种文化的宿命。在全球化日益加深的今天,许多人选择了永久性地“归属”某个地方,和家乡的文化联系越来越疏远,甚至有些人认为,这种“归根”并不一定有实质性的意义,更多的是一种情感的寄托。但无论如何,杨振宁的故事却提醒我们,精神的归属感或许比物理上的归属更加深远。 更深层次的反思或许在于,当一个人有着世界性的影响力时,他对文化和故土的归属感,实际上是对国家、民族的某种责任感的体现。杨振宁从物理学到文化认同的转变,正是时代变革中的一种象征:那些曾经在全球舞台上独占鳌头的优秀人物,开始反思如何在历史的长河中留下深远的影响,而这份影响,往往超越了他们的学术成就。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。