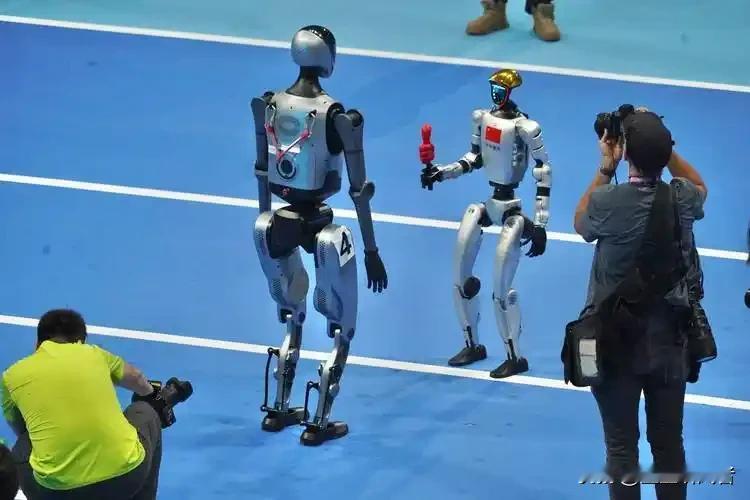

为什么机器人都要做成仿人类形态呢? 刷到小米CyberOne在发布会上歪头"观察"观众,优必选Walker X端着茶盘稳稳爬楼梯,达闼XR-4在医院给老人测血压——突然想吼:咱为啥非得把机器人整得跟人似的?轮式的不更稳?多足的不更能爬?但你不知道,从去年开始,国内机器人圈早把"人形"刻进了量产KPI:优必选2023年6月宣布Walker X进入小批量量产,达闼2022年11月就说XR-4在智慧园区落地百台,小米2022年8月发布CyberOne后,2023年底已悄悄给企业客户送样——这不是"为了像人",是卡位未来十年的"机器人通用赛道"! 为啥偏做人形?就仨字:"占坑儿"。你想啊,人类社会所有设施都是给人设计的:楼梯高18cm、门把手转90度、餐桌高75cm,轮式机器人进小区得扛着梯子,多足机器人端碗汤能抖成筛子。但人形机器人天生适配——它能直接开你家冰箱(虽然得先学会输密码),坐你办公室工位(椅子都不用换),甚至在养老院扶老人上厕所(膝盖弯度跟你妈当年一模一样)。这不是"模仿",是用最低成本接管人类世界的"入场券"! 更深层的,是国内科技巨头的"技术豪赌"。双足行走要实时算200次/秒的重心调整,比自动驾驶避障难3倍;灵巧手12个关节要捏得起鸡蛋、搬得动哑铃,算法能直接迁移到手术机器人;更别说它得"看懂"大爷挥手的"过来坐"、听懂阿姨方言的"倒杯水"——这些能力练好了,将来改改程序就能去工厂拧螺丝、去医院送药、去商场导览。就像当年造新能源车不是为了省油,人形机器人是在攒一套"通用智能底层代码",未来啥场景都能套! 最现实的推力,是咱们真的"缺人"了。国家统计局说2023年16-59岁劳动年龄人口比10年前少了6000万,养老院护工缺口超1200万,电商仓库分拣员月薪涨到8000还招不满。这时候你还要跟它说"轮式更便宜"?优必选的Walker X已经在养老院试点,能帮失能老人翻身、喂饭;达闼的XR-4在工厂搬50斤的箱子,比壮汉还稳;小米CyberOne在商场当导览,能回答1000+种问题——它们不是"玩具",是来填劳动力窟窿的"数字打工人"! 当然,现在的量产机型还"嫩":Walker X走快了会踉跄,XR-4搬重物胳膊会抖,单台成本够买辆比亚迪。但别忘了,10年前波士顿动力Atlas摔个跤上热搜,现在能后空翻跑酷;5年前人形机器人造价百万,现在优必选已经压到20万级。当某一天,你下班回家,有个"人"笑着接过你手里的菜说"今天炖了你爱的排骨",或者医院走廊里,它推着老人去做检查——你会不会觉得,这几百亿花得比造火箭还值? 最后扎心一问:如果十年后,人形机器人能替你陪床照顾父母、替你跑工厂搬货、替你在商场带娃,你是举双手欢迎,还是怕它抢了饭碗?评论区聊聊,你最想让国产人形机器人帮你干啥活?