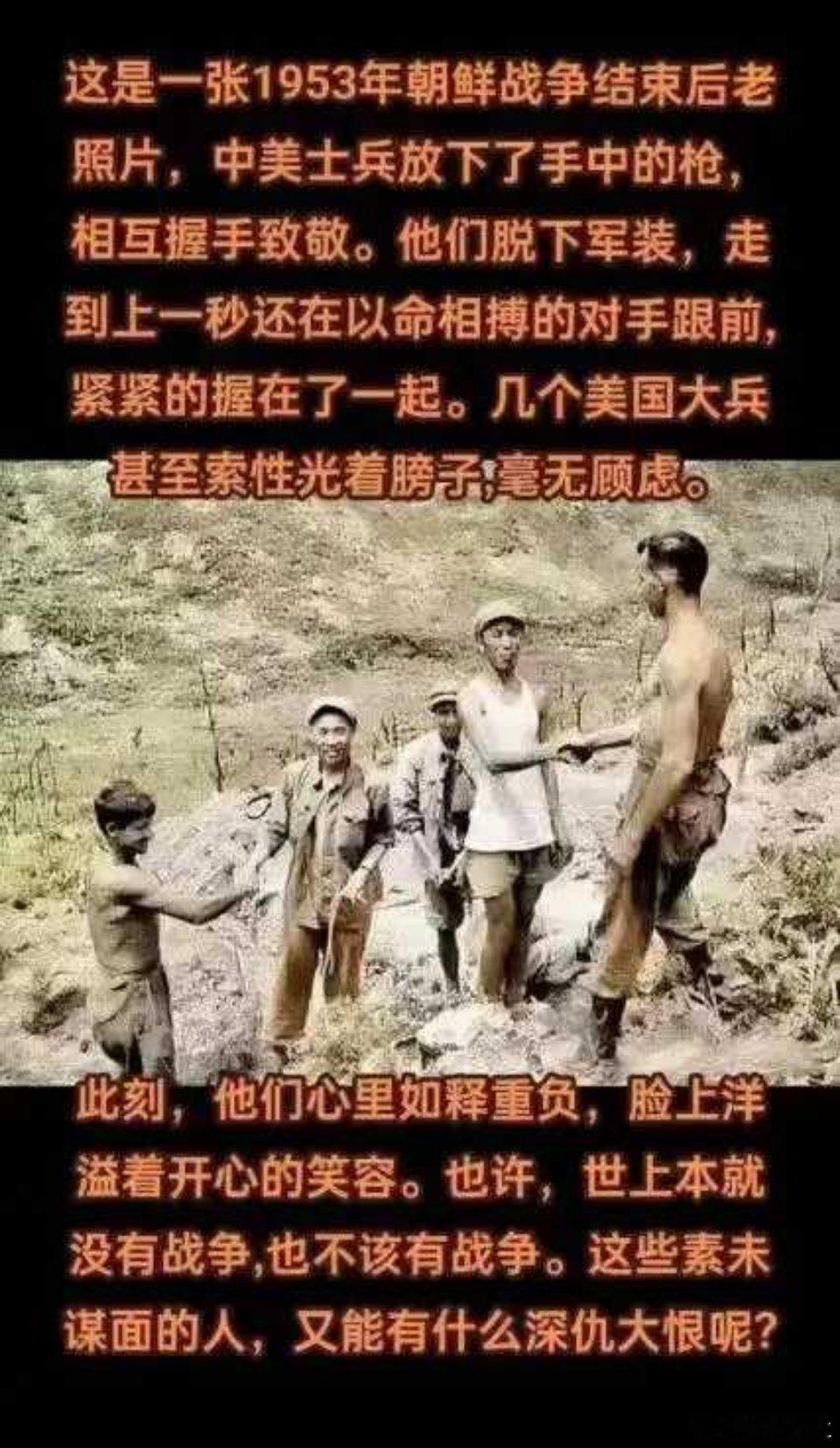

蔡正元说:雄而不霸的结果,注定在国际上是不会有真正朋友的。因为不霸者没人怕,没人怕,那事情就多了。可清朝当年就是“雄而不霸”,但实际上是外强中干的软骨头,内里烂透了,就算想霸也没那实力。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 蔡正元关于“雄而不霸易被误判”的言论引发热议,实则点出国际博弈的核心逻辑:真正的大国威慑,从来不是靠霸权施压,而是靠“有实力更有守底线”的坚定,这一点,历史与现实早已给出清晰答案。 清朝的“外强中干”是最沉痛的注脚。表面上GDP居全球前列,军队规模庞大,却在列强炮舰面前毫无还手之力。 英军闯入珠江时,朝廷纠结“天朝上国”的体面而非备战;《南京条约》割地赔款后,以为退让能换安宁,却换来圆明园被焚、台湾被割的更重创伤。 所谓的“雄而不霸”,本质是没有守护利益的勇气与实力,最终只能沦为列强瓜分的对象,这不是克制,是软弱。 反观新中国的崛起之路,恰恰印证了“威慑源于行动”。建国初期一穷二白,面对美军仁川登陆后的威胁,志愿军毅然跨过鸭绿江,凭着顽强意志将联合国军打回三八线。 这一战没有称霸野心,却打出了国威军威,让世界从此不敢轻视新生的中国。可见,尊重从不是退让换来的,而是靠“底线不可碰”的决心赢来的。 如今的中国,早已不是当年的清朝。GDP稳居全球第二,军力、科技实力稳步提升,然而雄而不霸”的底色从未改变,我们的“亮剑”,始终是对挑衅的正当回应。 2016年南海对峙,美军双航母闯南海放话“今夜开战”,解放军三大舰队军演、轰-6K锁定目标,用实际行动亮明底线,最终美军悄然撤离。 在中美贸易战中,面对关税施压,中国精准反制大豆与稀土领域,直击对方痛点,迫使对方重回谈判桌。这些行动从不是霸权扩张,而是对核心利益的坚定捍卫。 然而值得深思的是,大国尊严从来不是“让人怕”,而是“让人信”,相信其守底线的决心,也相信其合作的诚意。 中国推动“一带一路”,为沿线国家建桥修路;向发展中国家提供援助,却从不附加政治条件,这份诚意换来了多数国家的信任。 然而对德国“喊脱钩却依赖市场”、菲律宾“受援助仍引美军”等现象,更需明确:合作的前提是相互尊重,若触碰核心利益,再温和的大国也会果断反击。 在台湾问题上,中国的立场从未动摇。从《反分裂国家法》的立法保障,到解放军常态化军演,都是在清晰传递“绝不允许分裂”的信号。 这种威慑,不是针对同胞,而是针对外部干涉与“台独”势力,是维护国家主权的必然要求。 真正的“雄而不霸”,是有实力却不恃强凌弱,有底线更敢果断亮剑。清朝的悲剧在于“有其形无其骨”,而中国的底气在于“有实力更有骨气”。 我们从不搞霸权,因为深知霸权终会孤立;但我们绝不软弱,因为明白底线失守则尊严无存。 说到底,大国博弈的真谛,从来是“以实力护和平,以底线赢尊重”。 中国的“雄而不霸”,不是没有威慑的软弱,而是有实力、有原则、有温度的大国担当,这正是我们赢得世界尊重的根本所在。 那么你们怎么看待这件事呢?欢迎在评论区说说你们的看法吧!