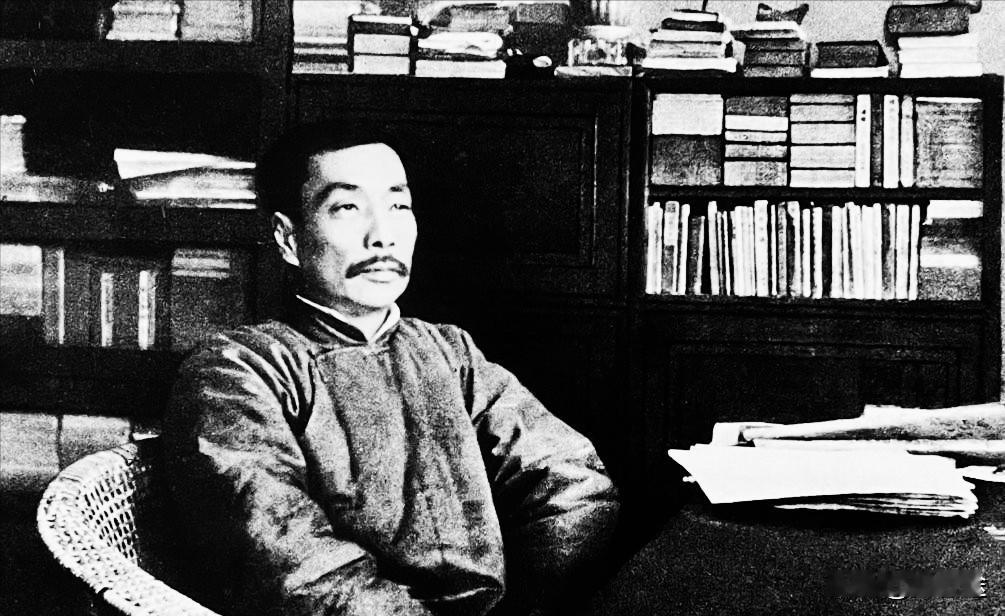

鲁迅为什么骨头硬?因为他是真有钱!鲁迅工资之高,是你难以想象的,1912年鲁迅进教育部,月薪60大洋,那时候北京房租平均每月1大洋,一碗阳春面才几分钱! 鲁迅在世人心里常被摆成清贫苦写的样子,衣襟旧,灯影下熬夜,像是苦水里泡大的文人。 把账本翻开,画风一变:教育部的铁饭碗握在手里,讲课费和稿费像雪一样往账上落,北京城里两处四合院,书买到墙都快被挤歪。钱没有把他变成阔少,却给了他一句话顶一把刀的底气。 一九一二年,临时政府在南京挂起牌子,教育总长蔡元培发了帖,鲁迅应邀进京供职,先到社会教育司第一科当科长,八月又被任命为教育部佥事。 工资用大洋发,这玩意在乱世里最稳当。 起步六十,后来一路加,加到三百五十又到三百六十,名义上够体面。纸面光,手头紧,北洋财政常闹饥荒,发钱拖来拖去,实际到手多在二百出头,他在记录里写过,政府欠了九千大洋,白纸黑字,愁味都透出来。 同行摆在一张桌上比比就明白。 陈独秀在北大四百,胡适二百八十,大学正教授普遍四百。报界的梁启超则是另一条赛道,一年五六万,折成月薪四五千,属于高空飞行的那一撮人。 把镜头再拉向街面,普通人收入薄得透光:上海工人每月三块,北京巡警七块,小学老师十块,小学校长二十,北京中学老师四十,学徒工一年才攒三块。 鲁迅那份名义工资压在秤砣上,分量不用多讲。 钱的购买力落到房和地上更有直观感,一九二四年前后,北京积水潭西河沿一处二十间的大宅,三千五百大洋就能拿下;钟鼓寺十七间房的四合院,每月租金二十。 河南一亩地年租三到十二块,烟地也不过八块。 照这个标尺,三百六十的月薪,租院子可以一串串一串串地租,攒上十个月,二十间的大屋也能扛回家。 就算按常被拖欠的二百到手,也顶得上一年半置一处宅子。 工资只是底板,真正把收入撑高的是副业。他在北京八所学校兼课,给教育部做特约撰述,各类报刊来回约稿。账上有细目:一九二三年讲课费一百二十九,一九二四年猛涨到八千零八十五,一九二五年还有七千二百八十三;特约撰述按月三百;一九二九年收过一笔稿费,两万多。十四年里,本职叠着副业,约四万大洋进出。 按当时上海普通工人三块月薪来折,这是一百二十倍的差距,量出来就知道是什么层级。 房产两处,来龙去脉不绕弯。 一九一九年,他把绍兴老屋出手,进账两千,再筹两三千,在八道湾拿下一个三进的大院,房间二十一间,家口一并北上。后来和周作人嫌隙越来越深,只好另置住处,八百多买下西三条胡同小院,自个儿画样改成小四合院,拎包搬出。北京的砖瓦,记住了这两次搬动。 钱往外流得也快,家里要养,母亲、朱安、两个弟弟与家小,都是实打实的开支。 一九一二到一九一七年,给母亲等人的生活费每月五十到一百,资助周作人十到二十。 自己那一份拆得细:买书三十,日用三十,医药十。年景不好,旱涝来一回,应酬碰上婚丧一回,账面就被敲薄。 抽烟也省,常买采凤牌,便宜、耐耗,嘴上不离,心里省着。 花得最多的还是书,自一九一二到一九三六年,二十四年里,藏书累到一万四千多册,合计花去一万多大洋,这个数能再换四套四合院。 他把能睡人的砖头,换成能长刺的纸页。 年轻人落难,他又出手利落。萧红到上海,几次得到接济;别的青年作家、革命者,也常被他帮一把,替人垫房租、找工作、付学费,账上只是几条小字,街巷里却能给人挡雨。 他不信“穷愁能逼出好文章”,薪水到手,心里稳住,才坐下来写,句子也更硬朗。 姜异新的记述里有这种细节,像拉开抽屉,里面全是收据。经济稳了,脊梁就不软,这点很直白,不用绕。 有钱不去粉饰太平,他还是那把手术刀。 《祝福》里那条路,祥林嫂一步步被逼过去。礼教口头上讲得顺耳,到了人身上就露出牙。 旧说里“夫不正,妻可改嫁”,到程朱那一套就变了味,丈夫死了,妻子必须守节。祥林嫂守得死死的,婆婆不守规矩也照过,鲁四老爷还骂她“谬种”。柳妈吃素不杀生,嘴上一口善,转头给祥林嫂扣了个“死后两个男人争”的无底洞。短工在旁添柴,火越烧越旺。 看去像儒释道合伙动手,其实是一句话:好听的道理,落地就挑软的柿子捏。 他说得更直白,道理对不对只是表面,对强者有没有约束才是实心。 只压弱者的规矩,不如一并撤掉。《娜拉走后怎样》里放出另一根筋,女性要想真的自由,先把经济独立这根桩子打稳。这不是口号,是账本上的常识,读懂钱,才读得懂人的尊严。 文学现场的反应一开始并不热闹。 《狂人日记》一九一八年登场时,水面没起多大波纹。到了一九二三年《呐喊》出版,讨论才铺开。读者对新手法心里打鼓,觉得怪,说不上哪儿好,哪儿不顺。 北京城里的普通人,鲁迅看得清:传单撒下来都接得住,心里却盼望“回到老样子,或者至少维持现状”。他写作时出入影院、茶楼、酒肆,眼睛不抬得太高,脚却踩在人堆里。 他挣得多,花得散,对自己抠门,对他人爽快。 账本里“买书”“看病”的栏目常年占大头,生活却并不寒酸,屋里热,话里辣。

盖世英雄缺匹马

人家很有钱很有钱的,小学初中课文都是改变我们的认知。

用户95xxx48

有钱和骨头硬有关系吗?千金之子坐不垂堂听过没?先生是真的骨头硬

Thin 回复 11-22 13:39

那是因为他老婆娘家人牛逼,老蒋也得给面子

博采众源百川

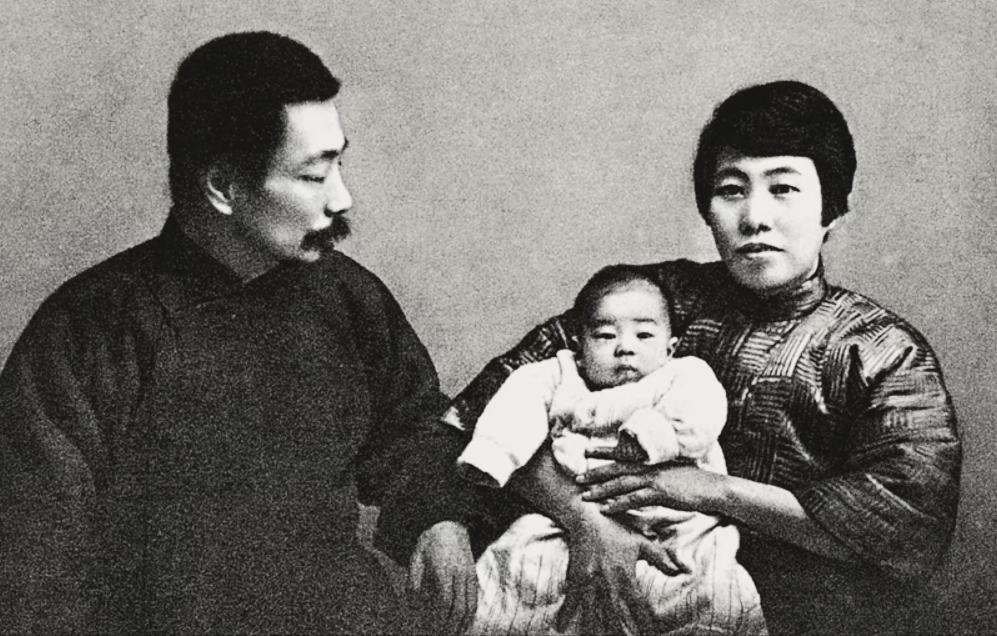

鲁迅先生的夫人许广平,许广平娘家的叔叔许崇智是国民党大老,1925年以前职务基本上和汪精卫廖仲恺等人齐平,高于蒋介石,这才是他的底气。

用户10xxx92

当年那些去日本留学的哪个家里没钱?

东风

真正的文学大家,我所推崇的

九幽冥空霸

鲁迅最厉害的是老婆背景 许广平是许崇智侄女 老蒋给面子