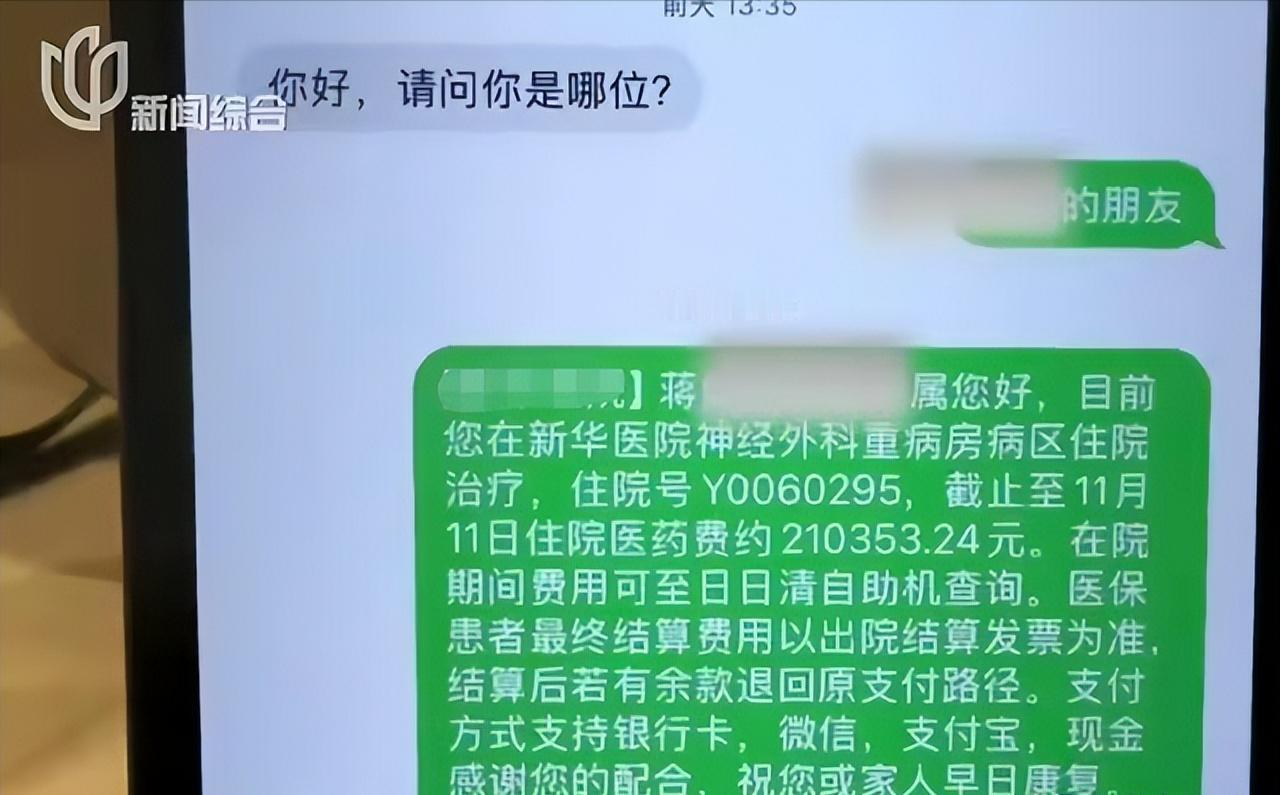

上海一46岁女子突发脑溢血,需要做手术,结果却找不到亲人签字!原来,她未婚未育,父母也都去世了,最后找到女子远房亲戚签字做手术,处于亲情,亲戚先垫付了3万,不料,他很快又收到医院催款,还要缴纳21万费用!亲戚吴先生无力承担,找到居委会做担保,想将女子保险和存银行的钱拿出来治病,可银行和保险公司,却不承认居委会的担保! 当上海46岁的蒋女士因脑溢血被紧急送往医院时,她所面临的挑战,远非病魔本身那么简单,一场艰难的抗争已然拉开帷幕。她的个人情况——未婚、无子女、双亲离世——让这场生命危机,迅速发酵成一场让人揪心的制度性僵局。 一位几乎算不上亲戚的远房亲戚为她签下了手术同意书,这本是仗义之举,却拉开了一场关于责任、权利和规则的漫长博弈。蒋女士为应对这一日精心筹备的救命钱,竟被一道道看似“合法”的壁垒紧紧禁锢,好似困于无形牢笼,难以取用,令人唏嘘不已。 现代都市生活给了我们独立,但在危机关头,也可能让人瞬间跌入一个无助的真空里。蒋女士的情况便是如此。手术之际,医生亟待家属签字,辗转联系,电话最终打到了吴先生那里。他是蒋女士奶奶娘家的侄孙,在这紧要关头,担起签字之责。两人疏远到什么程度?平时连微信都不加,只有过年时才会在饭桌上见一面。 正是这位与蒋女士关系疏淡的远亲,于重重困境之中,成为了那一抹熠熠曙光,化作此刻唯一的希望。“责任人缺位”这一状况,宛如打开了麻烦的潘多拉魔盒,它是一切纷扰与困境的起始点,自此,诸多麻烦接踵而至。吴先生很仗义,接到电话半小时就赶到,毫不犹豫地签了字,还先垫了三万块钱。然而,这份善良如同一座无形的大山,迅速沉甸甸地压在他的肩头。 蒋女士术后昏迷,住进了ICU,每天的费用高达数千甚至上万。医院一张21万的催款单,很自然地就递到了签字人吴先生的手里。这对于一个普通上班族来说,无疑是泰山压顶。这一幕再清楚不过地告诉我们,在法定关系之外,个人的善意根本填不了那个叫“法定责任人”的巨大窟窿。 当遭遇困境时,两种截然不同的逻辑思维犹如激烈交锋的劲旅,陡然间猛烈对撞,迸发出思维的火花,在矛盾冲突中探寻出路。一种,是救人要紧的社会善意;另一种,是规避风险的机构程序。吴先生的出手和社区居委会的积极奔走,就代表着前者。居委会获悉情况后极为关切,明确表示愿担任监护人。随即联系蒋女士投保的公司与存款银行,试图以她自己的钱财挽救其生命,尽显担当与关怀。 然而,他们未曾料到,前行之路竟突兀地横亘着一堵规则铸就的铁墙,坚不可摧。银行和保险公司口径一致地拒绝了,理由是居委会“没有权利”,不是“法定的监护人”。他们的逻辑不是存心使坏,而是出于内部严格的风控:保护储户资金安全、遵循既定的理赔流程,防止日后扯皮。 这事儿就变得特别讽刺。蒋女士为风险准备的重疾险、辛苦攒下的工资,就在她最需要它们的时候,被这些本该“保护”她的规则给冻结了。两种逻辑激烈碰撞、僵持不下,如无形的巨力,在这场死磕中将病人缓缓推向了那最为危险的悬崖边缘,命悬一线。 在规则的墙壁面前,法律被看作是最后的钥匙。《民法典》条文明晰,其中明确规定,居民委员会具备成为法定监护人的资格,此乃法律赋予其的正当权益与职责。然而,想把这种“资格”变成能取钱办事的“权力”,却需要启动一个耗时漫长的法院“特别程序”。 律师解释说,这需要提交病历、亲属关系证明等一大堆材料,然后等着法院审核、下裁定书。法律的严谨,在此刻成了另一种“延迟”。这种慢悠悠的程序,和ICU医生那句“治疗要是跟不上,会危及生命”的警告,形成了最尖锐的矛盾。 最终的裁决固然公正,可对于一个生命正在倒计时的病人来说,时间成本本身就是最大的风险。到目前为止,事情还悬着:居委会正在准备法律文件,医院也出于人道,暂时没再逼着催款。 蒋女士虽然脱离了生命危险,但她的遭遇给整个社会都敲响了警钟。在一个家庭越来越小、关系越来越简单的时代,我们必须反思,怎么给金融、保险和法律这些现代系统,开辟一条更灵活、更有人情味的“应急通道”。这不仅是救下一个“蒋女士”,也是为了确保我们的社会安全网,在真正需要它的时候,别因为自己设计得太死板而失灵。