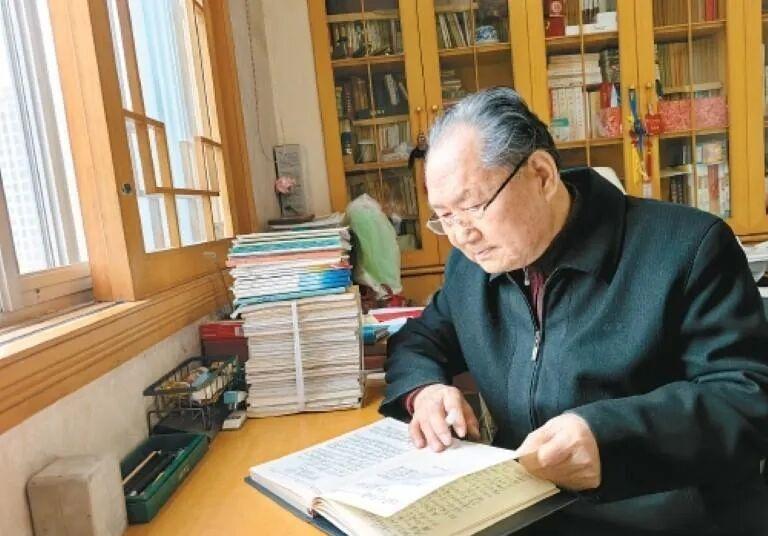

【社区能人 一位八旬老人的笔墨人生】“他一辈子都在握笔记录别人的故事。如今82岁了,终于轮到别人拿起笔,来写他的故事。”前不久,面对记者,莲湖区西关街道丰园社区居民田海棠的这句话,概括了老伴郭德全与笔墨相伴的一生。 社区里的“银发担当” 采访当天,当记者敲开郭德全的家门,他洪亮的声音随即传来:“欢迎来我家,赶紧进来。”一落座,这位精神矍铄的老人便打开话匣子。 义务为社区工作人员开展新闻写作培训,是郭德全最新的服务内容。从端午节到重阳节,社区百人规模的活动他场场不落。“我写了一辈子,坚持在实践中提升。每次活动后,我都会写一篇新闻稿,与社区工作人员的稿子对比,互相学习。”谈起新闻教学,老人滔滔不绝。 在社区治理中,郭德全充分发挥老党员“人熟、地熟、情况熟”的优势。无论是老旧小区改造,还是日常社区工作,他总能及时掌握情况,提出独到见解,成为社区信赖的“智囊库”。他还将志愿服务延伸到各个角落,创新推出“时间银行”互助养老模式,累计兑换服务时长2800小时。在他的倡议下,社区成立“解语花”志愿服务队,开展法律咨询、矛盾调解等志愿服务,让银龄智慧在社区治理中开花结果。 郭德全还是社区大型活动的金牌主持人。“咱年轻时主持过不少大场面,随口编两句顺口溜,气氛就起来了。”说着,他话锋一转,“你知道我们社区老龄化多严重吗?60岁以上占28.13%,比全国平均水平高6个百分点!”这些数据,来自他去年底参与的社区调研。 作为老龄战线的“老兵”,郭德全希望能用“老有所为”帮助更多老人“老有所乐”,对此他乐此不疲。 转业后深耕老龄事业 郭德全是周至县人,1961年赴青海当兵。尽管环境艰苦,但他心中一直有“不好好干就对不起父母”的念头。“我发誓要提升自己,借来《唐诗三百首》抄写一遍又一遍……”他回忆道,“不动笔墨不看书”的习惯,让他渐渐走上写作之路。 1962年8月,在《青海日报》刊发的一篇报道,让他从此与文字工作结下不解之缘。也因为出色的文字能力,在部队,他最终被提拔为军区首长的秘书。 1985年,43岁的郭德全转业回到西安。待业期间,有人向他提议“创办一份报纸如何”时,郭德全顿时来了精神。初创《陕西老年报》时条件艰苦:只有一间小办公室,桌椅是从垃圾堆捡来拼凑的。郭德全从家里带来自用的字典和尺子,全身心投入。此外,他还要骑着二八自行车走街串巷推广报纸。 半年后,《陕西老年报》打开局面,填补了陕西老年报业空白。他在省老龄委任职期间笔耕不辍,1990年发表的《要正确处理好老有所为中的几个关系》等文章,对老年人与青年就业关系、老年人再婚权利等问题的论述,至今仍有启发意义。 “我最自豪的是2000年被选入国务院写作小组,参与起草《中共中央国务院关于加强老龄工作的决定》。”郭德全说。 笔耕路上的养老之道 2003年退休前,郭德全收到陕西省老年人体育协会的邀请,随后他一人扛起刊物《陕西老年体育》的创办重任。他写出多篇重磅报道,曾直言“老年体育事业经费投入严重不足”,明确提出“产业化是老年体育工作的必然选择”,倡导老年人每日坚持有氧运动。 作为深耕老龄战线几十年的“老兵”,郭德全形成了自己的养老之道。“我最看重‘老有所为’,只有‘有所为’才能找到存在和活着的意义。”在他看来,“有为”首要在于树立生活目标,“可长可短,可大可小,但绝对不能没有”;其次要坚持“老有所学”,“年轻时忙着生计没时间读书,直到退休才和李白、杜甫‘深交’,读他们的诗,品他们的人生,越学越乐在其中”。 退休至今,郭德全已写下51本学习生活笔记,出版人生回顾《笔耕之歌》,始终保持着老文字工作者的职业习惯,随身携带记录本。除了学习笔记,他还将子女的成长点滴记录其中。 郭德全还希望老年人学会自己找乐子,保持乐观心态,丰富文体活动。“每天健健身,听听秦腔迷糊戏,也学唱《你是我的小苹果》这类网络热歌。”他笑道,“要是哪天听见周围人念叨,这谁谁谁都多少岁还活蹦乱跳的,那就对了!”