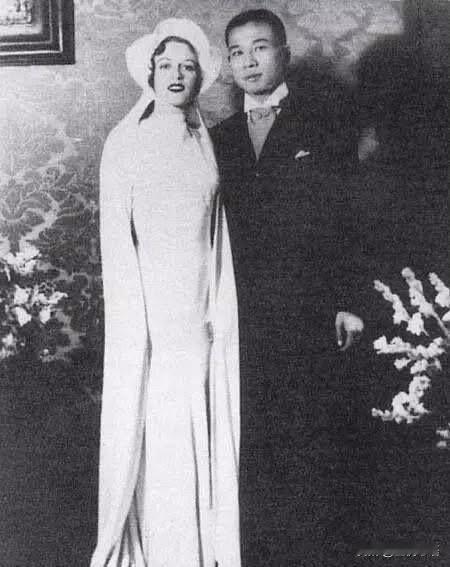

1921年,陆英生第14胎,婴儿夭折,她一病不起,交待后事:嫁妆全部送还娘家,任何财物不留给孩子。9个孩子的保姆们,只要答应做到一件事,每人可分得200大洋。 民国那会儿,合肥张家大院里,一位扬州媳妇陆英,十五年里怀胎十四回,第十四胎刚落地就没了气。她病倒在床,临了把嫁妆全打包送回娘家,一分钱不留给九个娃娃,还给保姆们每人二百大洋,只求她们守着一个承诺。这承诺背后,藏着啥深意?张家这门亲,到底值不值她搭上半条命? 陆英生在1885年的扬州,家里管着两淮盐运,日子过得殷实。她从小跟父母学诗书礼仪,琴棋书画样样来,模样也俊俏,办事稳当,邻里都说这闺女是块宝。父母早早备下嫁妆,金银绸缎家具一应俱全,就盼她找个好人家,安稳一辈子。到她二十岁,媒婆踩破门槛,可父母眼光高,总觉得自家闺女配得上更好的。 直到安徽张家媒人上门。张家是淮军老将张树声的族,九房分支,长房长孙张武龄十七岁,过继进来,正愁婚事。张家挑了三百里外的陆英,她大张武龄四岁,按当地风俗合适,能帮着管家。张陆两家门当户对,亲事就这么定了。陆家重视,雇扬州船队把嫁妆运到合肥,婚礼那天,送亲队伍排了十条街,热闹得像过年。 1906年,二十一岁的陆英嫁进张家。作为长媳,她管家务,掌田产账目,照顾丈夫和几位长辈。张武龄性子好,不抽烟不赌钱,就爱看书,夫妻俩处得和睦。张家上下信她,她也把家事理得井井有条。头一年,1907年,她生下长女元和,张家虽想男丁,也乐呵呵办满月酒。接着1909年生允和,1910年生兆和,三胎都是闺女,她心里有数,张家眼睛都盯着她肚子。 1911年,总算添了个男娃,可没养住。陆英跟丈夫商量,觉得合肥压力大,1912年带着婆婆长辈和孩子搬到上海。上海租界新奇,她安顿好家,又怀上第四胎,1913年生下充和,还是闺女。张家表面不说,她知道这事得尽快圆上。果然,接下来几年,她连生三个儿子,家业总算稳了。她心情好,去照相馆拍了张西式照片,穿长裙戴花帽,高雅大方,这张照片后来成了孩子们的念想。 上海乱,盗贼多,她决定再挪窝。1917年,产后没多久,她挑中苏州一处大宅子,全家住进去,各人有各人屋子。她给自己留个小书房,早起练字查账,日子过得从容。九个孩子,四个闺女五个儿子,她对保姆们好,教她们识字,亲戚来访也欢迎。保姆们忠心,家里太平无事。张家四姐妹元和、允和、兆和、充和,从小耳濡目染,琴诗书画都出众,后来嫁给沈从文、叶圣陶、顾颉刚、周有光,一个个成名流,羡煞旁人。 可好景不长,1921年,陆英又怀上第十四胎。婴儿生下来没活成,她产后牙疼,拔牙时出血不止,血毒上身,一病不起。三十六岁,正当壮年,她知道时日无多,就开始交代后事。先是嫁妆,全数送回扬州娘家。这些东西是父母心血,不属于张家,孩子小,有钱容易养成依赖,长大不自立。她不留一分给娃娃们,就是想让他们靠自己闯荡。 然后,她把九个孩子的保姆叫来,从私房里拿出银票,每人二百大洋。这钱是谢她们平日辛苦,换尿布喂饭哄睡,一点不含糊。但有个条件:无论家里出啥事,都得等到孩子满十八岁再走,继续照看着他们长大。保姆们接了钱,答应了这事。陆英这么安排,是信她们能护着孩子,帮着争利益。她走得早,最大孩子十四岁,最小才两岁,这承诺成了张家顶梁柱。 陆英这一生,短却实诚。她从扬州小家碧玉,嫁进合肥望族,十五年十四胎,九子落地,个个成才。张家四姐妹琴韵诗情,流传民国,五兄弟也勤奋,长寿有为。她不留遗产,不是狠心,是远见。传统里,闺女出嫁,娘家东西得还,这习俗她守着;对孩子,她知道钱容易坏事,自立才硬道理。保姆那二百大洋,买的不是劳力,是忠诚和长远照管。