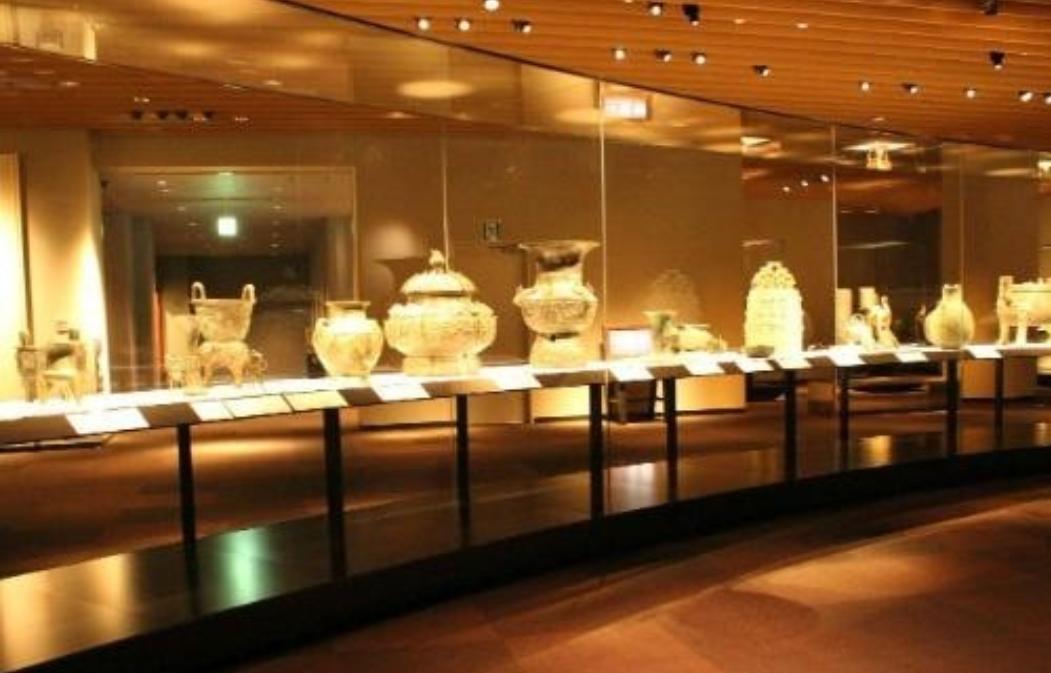

日本在整个侵华期间掠夺的文物高达360万件!1968年,日本为了展示从中国掠夺来的文物,专门建了一个博物馆,这就是大名鼎鼎的东京国立博物馆,里面展示着中国上下五千年的文物,有商周的青铜器,魏晋的佛像,历代文人的书画,宋元明清的瓷器,数不胜数。 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在中国近现代史上,有一段历史永远无法抹去,那就是日本对中国文物的掠夺。其实这并不仅仅是一次单纯的抢劫,而是一场蓄意的文化浩劫,战争本应给我们带来的是血与肉的痛苦,历史的伤口深深地刻在那些古老的文物上,它们承载的不只是艺术价值,更是民族记忆的根脉。 从甲午战争开始,随着不平等条约的签署,日本有了更多的理由肆意掠夺中国的文化遗产,很多人或许对甲午战争的记忆还停留在战场上的惨烈,但他们可能不知道,战争的背后,清朝宫廷、庙宇中的珍贵文物也在悄然流失,那个时期,日本通过军事侵略,轻松跨越了国境线,而文化的侵略则在悄无声息中展开。 进入1931年后,随着日本全面侵华,掠夺的规模和系统性达到了一个前所未有的高度,日本不仅成立了所谓的“金百合计划”,还通过“考察团”和“探险队”在中国境内进行秘密的文化掠夺行动,这些队伍的任务很明确,就是提前摸清中国古墓的分布情况,制定出最有效的文物掠夺计划。至此,文化的丧失不再是偶然,而是经过精心安排的掠夺。 一时间整个中国大地都成了被洗劫的战场。北方的云冈石窟、龙门石窟,南方的良渚遗址、三星堆,甚至连北京故宫、山西永乐宫这样的文化重地也未能幸免,日本军队不止一次闯入这些文化遗址,他们拆掉古建筑、盗取文物,甚至用化学溶液清洗、销毁那些珍贵的文物。 例如故宫中的木雕构件被刮下卖掉,琉璃瓦被掏空运走,连佛像的镀金也被熔化当做金钱,甚至连流传千年的北京人头盖骨化石都在运送过程中被日军截获后下落不明,成为了至今的未解之谜。 这些盗掘行动的规模之大,令人触目惊心,官方统计数据显示,从1931年到1945年,日本的文物掠夺达到360万件,另外还有1879箱文物,流散在民间的无法计数。 而最令人心碎的是,北京故宫博物院早在战后就编制了《中国甲午以后流入日本之文物目录》,这本目录里收录了15245件中国的珍稀文物,这些文物几乎涵盖了整个中华文化的精华,涵盖了商周的青铜器,明清的官窑瓷器,唐代的佛经,每一件都是民族的瑰宝。 日本国立博物馆几乎成了这些文物的最大“收容所”,据说馆内的十万件藏品中,中国文物就占了十分之一,那些散发着历史沉淀气息的唐三彩、明清官窑瓷器、宋代书画等珍品,竟然成为了日本博物馆的骄傲。 在这些文物的展览说明中,却鲜有提到它们的真实来源,明明它们承载着中国几千年的文化,却在展品标签上,冠上了“东洋瓷器”的名字,甚至在一些展览中,故意模糊了文物的来源,传递出一种错误的历史认知。 这些流失到日本的文物并非没有价值,它们不仅是中国历史的重要见证,也为今天的历史研究提供了至关重要的线索,比如宋代曜变天目茶碗的烧制工艺如今在中国已经无法复原,而唐代的石佛造像则为研究唐代的工艺提供了珍贵的资料。 这些文物都被带走,留给中国的,只剩下断裂的文化脉络。更让人痛心的是,日本在文物归还上的态度令人愤慨,它们总是以“私人财产”“法律追溯期”为借口推脱责任,一方面拿这些中国文物提升自己的文化地位,另一方面却不愿意正视历史,主动归还它们。 与其他国家如德国、法国积极归还战争期间掠夺的文物相比,日本的态度显得格外刺眼,中国曾多次提出文物归还的要求,但得到的往往是推诿和敷衍。 最典型的例子就是,中国请求归还的唐代鸿胪井碑,至今依然藏在日本皇宫里,连中国学者都没有机会接触,这些文物的回归,不仅是为了抢回属于我们的宝贝,更是为了追寻历史的正义。 事实上文物的归还不仅仅是一个简单的财物归还问题,它背后蕴藏着深刻的文化含义,文物是一个民族的精神寄托,是文化传承的纽带,当它们流失海外时,不仅是物质上的损失,更是精神上的割裂,每一件从战火中幸存的文物,都是历史的见证,都是民族记忆的一部分,我们追求文物的归还,不仅是为了那些珍贵的器物,更是为了让历史得到正义的还原。 今天我们依然在为那些流失的文物而努力,期盼着它们早日回到祖国的怀抱,文物的回归,不仅仅是物理意义上的“归家”,更是对历史伤痛的治愈,是对民族尊严的捍卫,而这一切,最终不仅仅是为了“拿回属于我们的宝贝”,更是为了让我们的文化不再漂泊,为后代留下能够触摸的历史印记。 对此,大家有什么看法呢?