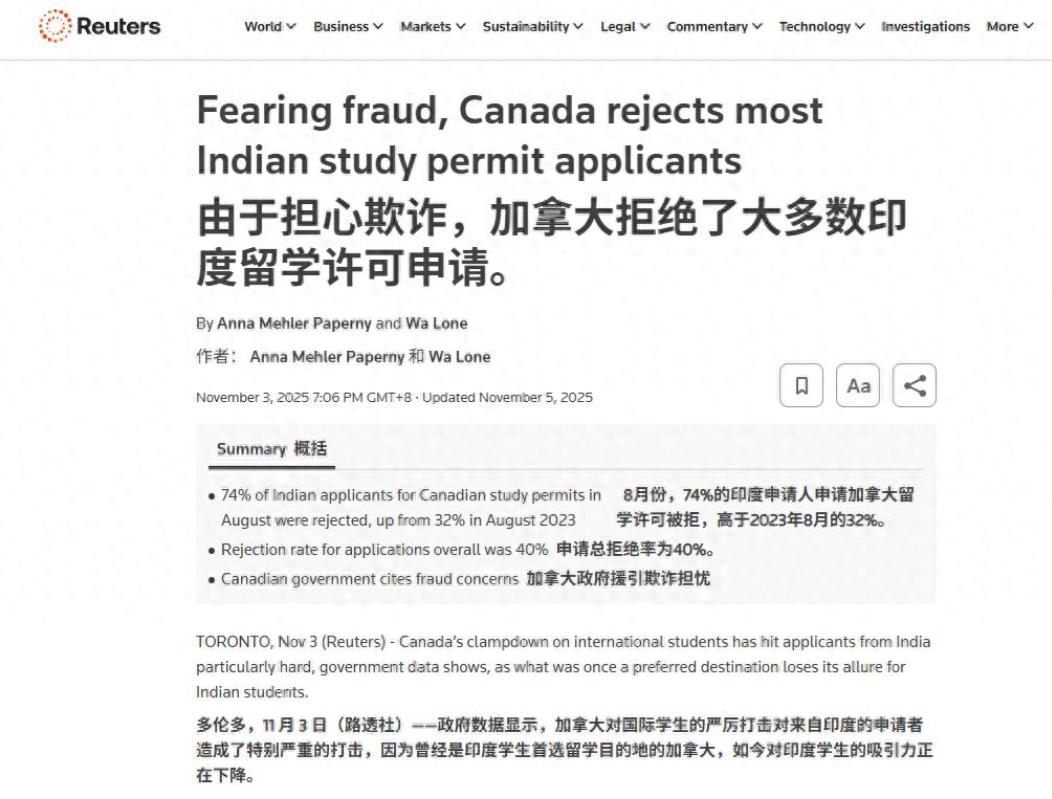

最近印度人想出国,简直比登天还难,以前英美澳加这些国家,对他们还算客气,现在倒好,签证官看一眼印度护照,拒签信就哗哗往下发。 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 全球的签证系统最近像是被谁按了“紧急制动”,吱呀一声,把许多印度申请者甩了个措手不及。一个原本以为“只要材料齐全就能过”的流程,突然变成了“信任测验现场”。 加拿大的学生签证拒签率在几个月里蹿上七成多,美国吊销学生签证的数量也直线上升,英国、澳大利亚的限制政策更是毫不含糊,原本各国之间对教育交流、国际学生的那点默契,如今有点像被一阵冷风吹散了。 要说这是偶然,那还真不是。过去各国审核材料,看得多是流程;现在审核材料,看的是底气——尤其是有没有足够的理由去相信你。对许多印度申请者来说,问题并不是出在“有多少人想出国”,而是“系统还能不能撑得住如此巨量、又参差不齐的申请质量”。 造假产业链的存在,像是在全球签证系统里扔下一颗石子,砸得水面波纹层层往外扩。某些中介只要收了钱,从银行流水到录取通知书都能给你“整一套”,甚至某些学校的网页也能“现做现卖”,当虚假材料跨过边境,真正受损的不是哪个国家的耐心,而是整个机制的信誉。 加拿大今年查出的大批可疑材料,就是这种信任危机的最直接回声,审核员面对那些从数字到字体都“标准化”的存款证明,只能苦笑着按暂停键,审核速度慢了,拒签率高了,一切都像是链条某处松动之后的必然反应,美国、英国、澳大利亚随后跟上,各有各的应对方式,却都绕不开同一个重点:要把风险降下来,就必须卡得更严,于是原本以为是“机会开放”的地方,变成了“门槛抬高”的现实。 但说到底,印度年轻人为什么这么拼?不是因为好折腾,而是因为国内确实供不应求,优质教育资源像清晨七点的地铁座位,少得惊人,印度理工学院录取率低到只有百分之一,本科录取率也只有三成不到,试想一下,一条街上十个人排队买饭,只有一个能吃上,剩下九个难免另找出路,留学于是变成很多家庭共同押上的筹码:只要能迈出国门,或许生活的天花板就能被掀开一角。 原本这是条正路,偏偏现实把许多人挤向旁门,申请难度一高,不少人就开始“绕路”:有人跑去东南亚先混个短期签证,再想办法转去目标国家;有人把原本想学的工程专业改成护理、烹饪,只因为这些专业的签证审核更松;也有人在跨国公司印度分部熬资历,等一个可以内部调岗去美国的机会,各种策略像是在打一个大型“出国闯关游戏”,越难越有人想拼命闯。 问题是这种你追我赶的模式形成了一种奇怪的循环,政策越严,申请者越想办法应对;申请者越“招式繁多”,国家越觉得必须再收紧规矩,到了最后,无论是诚实申请的人,还是在灰色地带打转的人,都被卷进了同一个风暴里。 加拿大的新规里,那套“可信机构框架”就是这个循环的缩影,以前学校资质大多按部就班地承认,如今直接分层某些私立学院被列成“高风险”,学生申请也跟着被波及,不是那些学生做错了什么,而是制度必须重新筛查“谁值得相信”审核时间越拖越久,意味着系统在反复确认一件事:信任不能再随便给。 其实这场风波里,没有哪个国家真的想关上大门,也没有哪个学生真心想投机取巧,可现实往往比个人愿望复杂得多,一个国家的教育体系承载不起那么多出口需求,一个全球化的签证体系也消化不了那么多不确定风险,于是制度只能不断修补漏洞,申请者只能不断寻找新出口,最终形成了一个大家都觉得累、但谁都停不下来的局面。 如果说这场“全球拒签潮”有什么意义,那大概是提醒所有人:留学和移民本质上是一种双向选择,而不是单向闯关,材料越真实,路径越透明,系统越信任,门就开得越稳,换句话说被拒绝的不一定是人,而是那些让系统无法安心的细节。 想真正走得远,最后还是得靠过硬的能力,而不是虚假的纸面数据。全球化的门永远不会对人才关死,但它会对风险格外敏感,等风向重新稳定的时候,那些能让人放心的申请者,也会更快得到回响。 对此,大家有什么看法呢?

用户12xxx90

来中国旅游每个印度人交五百万保证金