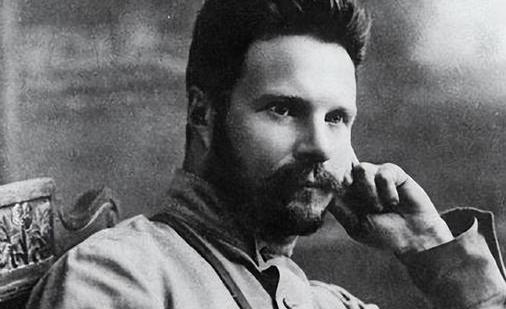

1925年10月31日,苏联名将伏龙芝蹊跷地死在了手术台上,死时年仅40岁,他的死至今仍是一个谜团。 咱们得先知道伏龙芝是谁。 他1885年生,父亲是军医,他自个儿也是个猛人。1904年考进圣彼得堡工业学院,脑子好使,但心思全在革命上。十月革命一响,他的军事天才藏不住了。 这家伙几乎凭一己之力,在东方面军和南方面军力挽狂澜,为苏俄内战的胜利立下了不世之功。说白了,他是红军内部战功最显赫、威望最高的将领之一。 到1925年1月,他的人生到了顶点。他接替了那个大名鼎鼎的托洛茨基,成了苏联革命军事委员会主席和陆海军人民委员。 这是什么概念?全苏联的枪杆子,都归他管。 可就在他准备大干一场,推动红军改革的时候,他的老毛病——胃溃疡,犯了。 搁现在,胃溃疡算个啥大事?吃点药,注意饮食,实在不行做个微创。但在1925年,这病也要命。 诡异的地方来了。1925年9月,伏龙芝正在外面疗养,突然接到电报,让他赶紧回莫斯科治病。 回去后,专家两次会诊,给出的意见是:必须手术。 这事儿从一开始就不对劲。 首先,伏龙芝的私人医生曼德雷卡,就是他爹的老本行,坚决反对。他认为伏龙芝的身体状况,尤其是心脏,根本不适合做这种大切口手术,风险极高。 其次,伏龙芝自己也不想做。他一个久经沙场的猛将,对自己的身体有数,他倾向于保守治疗。 但“专家们”坚持。 最要命的压力,来自高层。 伏龙芝住院期间,对来探望他的好友说了一句载入史册的话:“斯大林同志坚持进行手术,他说这样便可以一劳永逸地摆脱胃肠痛,我决定还是上手术台。” 斯大林,当时党的总书记,日理万机,却对一个“胃溃疡”手术如此“关心”,甚至到了“坚持”的地步。这哪是关心身体,这简直是在催着他上手术台。 伏龙芝是什么人?他是军人,服从是天职。既然最高领导发话了,他没法拒绝。 手术前,伏龙芝干了一件事。他把一封信交给了好友,嘱咐道:“一旦出了意外,就把这封信亲手交给我的索尼娅。” 一个去治胃溃疡的统帅,却留下了类似遗书的东西。他显然预感到了什么。 1925年10月31日,手术开始。 手术本身据说还算顺利,但问题出在了麻醉上。 他们用的是氯仿。这玩意儿在当时是常用的麻醉剂,但它有个巨大的副作用:对心脏有强烈的抑制作用。 还记得他私人医生担心的什么吗?就是他的心脏! 手术中,伏龙芝的心脏果然扛不住了。官方的说法是,手术后,他因“心脏麻痹”逝世。 一个40岁的战神,就这么窝窝囊囊地死在了麻醉剂之下。 这事儿怎么看怎么像一场精心设计的“医疗事故”。 咱们不是阴谋论者,但我们得学会看棋盘。 伏龙芝死后,苏联官方喉舌《真理报》第二天就发了通告,一口咬定是术后心脏麻痹。 这事儿还没完。伏龙芝死后不久,他的妻子索尼娅,那个收到“遗书”的女人,也选择了自杀。一个家庭,就这么毁了。 现在我们回看棋盘: 伏龙芝的前任是谁? 托洛茨基。斯大林当时最大的政治对手。 伏龙芝的继任是谁? 伏罗希洛夫。斯大林的铁杆亲信,“马屁精”之一。 看明白了吗? 托洛茨基被搞下台, 伏龙芝上台过渡 ->; 伏龙芝“意外”病逝 ->; 伏罗希洛夫上台。 仅仅用了几个月,通过一次“胃溃疡手术”,斯大林就彻底把苏联的“枪杆子”牢牢抓在了自己最信任的人手里。 我们不能说斯大林亲手下了毒,但在那种高压政治氛围下,当最高领袖“坚持”让你做一台高风险手术时,执行手术的医生,他们是会优先考虑病人的安危,还是“政治正确”?他们敢不敢让手术“失败”?或者说,他们是不是必须让手术“成功”,哪怕用上致命剂量的麻醉? 这背后的水,太深了。 伏龙芝的死,留下的阴影是长久的。近20年后,到了二战,苏联另一位名将瓦图京大将负伤,急需当时的新药——青霉素。据称,斯大林在是否使用这种“新药”时犹豫了很久。为什么?因为他想起了19年前那个被他“劝上”手术台的伏龙芝。 一个统帅的蹊跷死亡,成了克里姆林宫上空几十年不散的乌云。

![苏联为什么要遭受这无妄之灾[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/9895411512564170783.jpg?id=0)