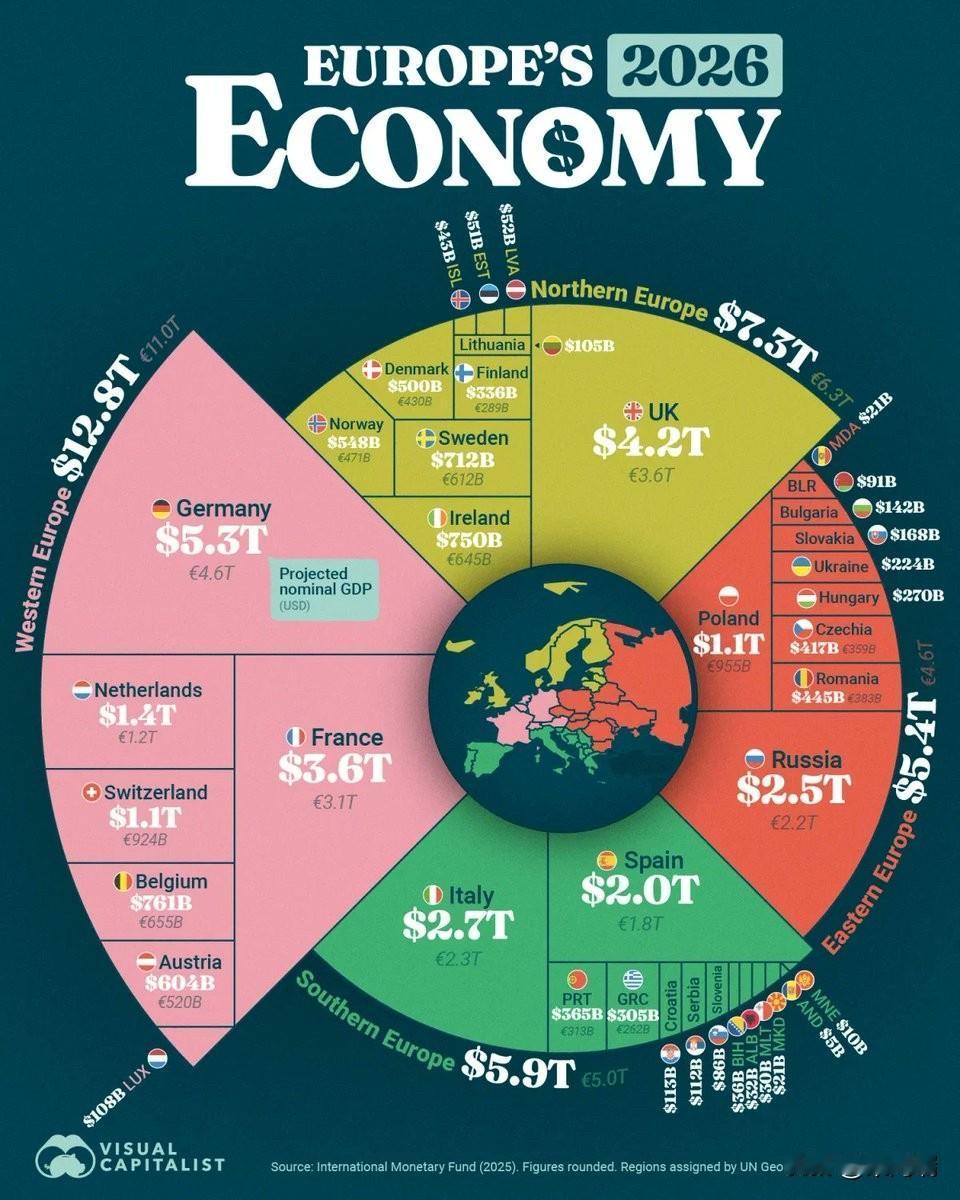

美国两家智库突然发布了报告。 这回把“冻结中方海外资产”摆上桌面,给台海一旦起风浪时当选项,这种思路会直接打穿全球金融的基本信任,代价绝不会只落在一边。 作为美国政策的思想工厂,智库的建议往往为政府决策提供参考,但此次提议直接触及全球金融系统的核心命脉:信任机制,在全球经济深度互联的当下,此类构想犹如在自家地基埋设炸药,却幻想只破坏邻居的房屋。 国际货币基金组织数据显示,中国拥有超过3万亿美元的海外资产,这些资金并非孤立存在,而是深度嵌入全球金融网络的各个角落,从美国国债到欧洲债券,从企业股权到各类金融衍生品,一旦这些资产被冻结,引发的将是波及全球的金融海啸。 历史已有前车之鉴,2022年俄乌冲突后西方冻结俄罗斯央行资产的行为,早已敲响警钟,数据显示,全球外汇储备中美元份额已从2000年的72%降至2022年的58%,这种变化绝非偶然,各国都在思考:今日之“对手”的遭遇,会否成为明日自己的命运? 现代金融体系的运转,完全建立在信任这一无形基石之上,各国愿意持有美元资产、购买美国国债、将财富托付给西方金融机构,根本上是相信这些资产安全无虞,不会因政治因素而遭没收,一旦这份信任出现裂痕,全球资本流动与国际金融秩序必将迎来深刻重构。 面对此类风险,中国并非毫无准备,人民币跨境支付系统(CIPS)虽尚未动摇SWIFT的霸主地位,但发展稳健,数字货币的探索也在稳步推进。 中国身为全球第二大经济体,庞大的经济体量、完备的产业链以及广袤的国内市场,皆为其应对潜在金融风险构筑了重要缓冲,使其在复杂经济环境中更具韧性。 更深远的影响在于,此类提议将加速全球金融体系的多极化进程,新兴市场国家必将更加积极地开发替代性支付系统和储备资产安排,即便这些新体系初期效率较低、成本较高,但其“安全溢价”已足够具吸引力。 从长远视角观之,美元的主导地位极有可能逐步式微。当下,一个更为多元化、碎片化的国际金融新格局正悄然酝酿,即将揭开新的篇章。 这种变化背后,折射出部分战略人士的认知误区,他们依然相信,在高度相互依存的时代,可以精准实施金融打击而独善其身。 这种思维忽视了全球经济你中有我、我中有你的现实,低估了金融武器化可能引发的系统性风险。 智库的提议虽尚停留在纸面,但其释放的信号值得高度警惕,它提醒世界:在地缘政治日趋复杂的今天,维护全球金融这一公共产品显得尤为重要,任何将金融体系武器化的尝试,都可能带来难以预估的连锁反应。 当前全球秩序正站在十字路口,经济全球化使各国利益深度融合,而地缘政治竞争却在推动经济工具的武器化,这两种力量的角力,正在考验国际体系的韧性。 金融武器化的危险在于,它可能从“最后手段”滑向“常规选项”,进而引发难以控制的连锁反应。 从未来发展看,三种趋势已初现端倪:全球金融体系多极化将加速推进,各国将更加重视储备资产安全和支付体系自主权,经济安全考量将超越纯粹的经济效率。 对中国而言,这一构想提供了重要警示:在持续推进金融自主性建设的同时,也应继续维护现有国际经济体系的基本稳定,因为这同样关乎中国发展的重要外部环境。 真正可持续的国际秩序,不应建立在单一国家的金融霸权之上,而应基于各国共同维护的规则和信任。 当信任被武器替代,体系便开始走向解体,历史告诉我们,国际秩序的转型往往不是在平静中完成,而是在信任崩塌的连锁反应中加速进行。 维护全球经济金融体系的稳定与可信,不是对某一国的让步,而是对共同未来的投资,在台海等敏感问题上,各方需要的不是升级对抗的工具箱,而是管控危机、建立护栏的智慧,毕竟,在深度互联的世界中,金融核选项引发的海啸,终将席卷包括使用者在内的所有人。