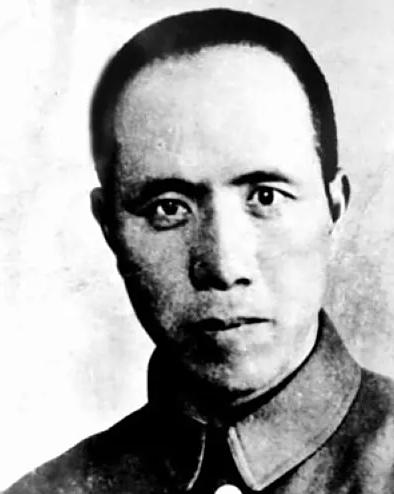

1941年冬天,重庆寒风凛冽,政治空气却更冷。就在这个时节,一位久被幽禁、外界几乎遗忘的将领,悄然获得释放,这人不是别人,正是当年在卢沟桥挺身而出、敢于对日开火的爱国将领——何基沣。 他曾是国民党军中的少壮派代表,却因被怀疑与中共有联系,被蒋介石亲自下令“软禁审查”一年多,奇怪的是,蒋介石不仅突然释放了他,还破格提拔他为第77军中将军长,并亲手赠送一把象征国军最高荣誉的“中正剑”。 这一切背后,究竟是出于政治权衡?还是一次难得的“将才回炉”?这一段历史,远比表面看上去复杂,也精彩得多。 何基沣这个名字在抗战史上并不算陌生,真正让他名声大噪的,是1937年7月7日夜里,震惊中外的卢沟桥事变,当日深夜,驻守宛平城的29军37师110旅副旅长何基沣,面对日军无理要求搜城,态度强硬,迅速下令还击。 枪声一响,抗战全面爆发,何基沣因此被称为“第一枪将军”,但谁也没想到,这位抗日先锋,仅仅四年后却在重庆的某处院落中,被秘密“隔离审查”,与外界断绝联系。 蒋介石对何基沣的印象,从一开始就相当复杂,他知道这是个敢打仗、也敢顶撞上官的角色,早在北伐时期,何基沣就因作战勇猛,被称为“铁胆将军”,是冯玉祥的爱将,后来何随冯加入西北军,虽屡战屡败,却始终不改一身军人血性。 但问题就出在他那股“冯家军”的骨头硬气,不怎么听中央的话,尤其是在“西安事变”后,何基沣曾公开表示对张学良“理解”,甚至私下与中共有来往,这让蒋介石十分忌惮。 1939年国共之间的“统一抗战”表面上风平浪静,实则暗流汹涌,蒋介石在重庆开始清洗军中“可疑分子”,何基沣被列入名单,被军统秘密带走,理由是“与共党有密切接触,有策反风险”。而这次消失便有整整一年多。 蒋介石释放何基沣并非心血来潮,更不是一时宽容,1941年整个抗战局势急转直下,汪精卫在南京成立伪政府,日军南下,战线拉长,军中将才稀缺,此时的蒋介石,需要一批真正能打仗、能服众的将领来稳住局面,而何基沣,正是这样一个人。 更关键的是中共方面对何基沣一直颇为“友善”,他在被软禁期间,延安方面通过各种渠道打听其下落,甚至暗中施压要求国民党“妥善处理”。这让蒋介石意识到,何基沣的政治价值远比他当下的军事身份更大。 据当时在重庆工作的老记者回忆,1941年10月的一天,何基沣被秘密带到桂园蒋介石官邸。蒋亲自接见,态度出奇地温和,没有批评,也没有指责,而是慢慢说道:“国家正处危急时刻,过去的事不再追究,希望你能回到战场,为国效力。” 何基沣面无表情,沉默不语,蒋介石看出了他的冷淡,一挥手,侍从端出一个黑色锦盒,里面是一把银光闪闪、雕刻精美的佩剑——“中正剑”,剑柄上刻有“忠勇仁爱”四字。 蒋介石递剑于他,说道:“这不是命令,而是信任。” 何基沣接过剑,没有说话,只是轻轻点头。 “中正剑”是什么?它不是一般的军用佩剑,而是一种象征,据说这剑只授予在战场上立下大功、并对“党国忠诚”的高级将领,能拿到这柄剑的人,屈指可数。 蒋介石将它亲手授予曾被怀疑“通共”的何基沣,这背后的政治意味,远比剑本身更重,这不仅是一种安抚,更是一种试探。 何基沣重返军界后,被任命为第77军中将军长,这支部队虽然名义上是中央军,但长期驻守在敌后,战事频繁,兵员流动大,指挥难度极高,蒋介石将这样一支“烫手山芋”交给何基沣,既是信任,也是一种考验。 而何基沣并没有辜负这份信任,他上任后第一件事,就是整顿军纪,稳定军心。他亲自带兵巡防,要求士兵必须“战必死、阵不退”,在一次对日军的伏击战中,何基沣冒着枪林弹雨亲自上前线,最终成功夺下阵地,全军上下士气大振。 他的作风很快赢得了部下的尊敬,许多老兵私下议论:“这位中将,是个真干将。” 不过何基沣并没有完全摆脱“政治嫌疑”,在重庆的高层圈子里,依然有人对他保持警惕,军统头子戴笠曾在一次密会中对蒋介石说:“何某虽忠,但心中恐另有他志。” 蒋介石听后只是沉默,随后轻描淡写地回了一句:“我们用人,不是用心,是用才。” 这句话既是蒋对何基沣的态度,也反映出当时国民党的用人困境:能打仗的将军越来越少,讲政治的文官越来越多。 更令人玩味的是,在抗战结束后,何基沣竟然成为了第一批“起义将领”之一,1949年他在北平宣布脱离国民党,加入中国人民解放军,被任命为华北军区副司令员,这让很多人惊呼:“早在卢沟桥那一枪时,他就已经选好了方向。” 参考资料: 拼将热血报中华——忆抗日爱国将领何基沣将军.北方网 [引用日期2013-12-16] 何基沣:从民国中将到共和国第三十四军军长.人民网 [引用日期2014-02-4]