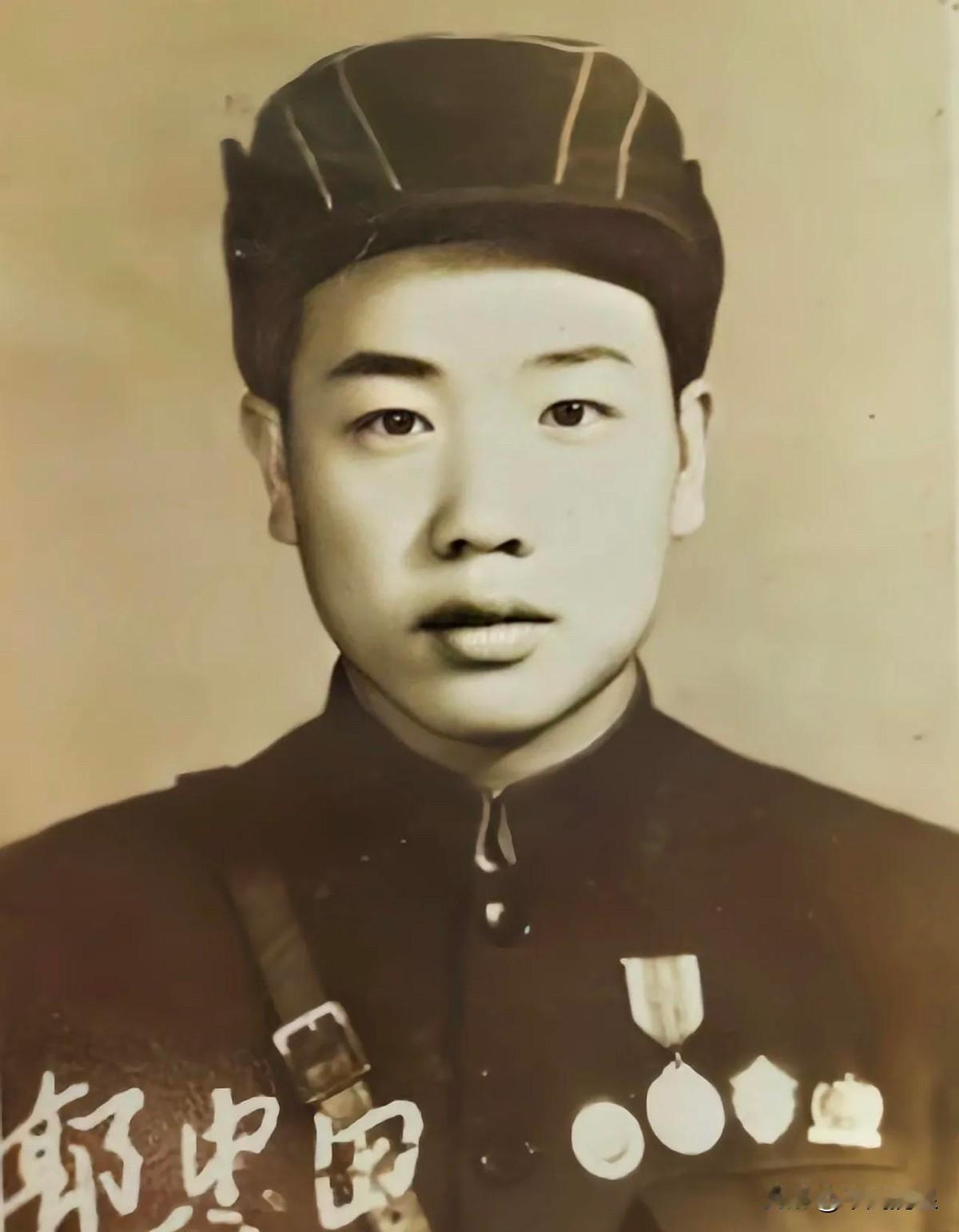

1951年,志愿军飞行员刘玉堤在返航途中,无意间发现,自己身下竟有一群黑压压的敌机,足有六七十架! 那是个被美军战史称为“清川江迷雾”的日子。 当刘玉堤的米格-15座舱里响起油料告警声时,他正准备返航。 战友们早甩下他撤了,可就在他准备调转机头时,下方突然涌出黑压压一片,五十多架F-84、F-86,像一群饿狼堵死了归途。 刘玉堤的故事,要从1938年太行山的土坡说起。 15岁的河北农家少年攥着步枪参军时,只说了四个字:“吃饱,报仇”。 那时他连枪栓都拉不利索,却在黄土岭战役里扛着冻土豆,踩着血泥走完百里山路。 百团大战时当侦察参谋,中了弹硬咬牙把敌军炮兵阵地地图送回指挥部。 1946年东北老航校报名处,他盯着“为人民学飞行”的标语红了眼。 副校长常乾坤翻着他高小都没毕业的履历直皱眉:“天上飞的,得有点文化。” 可最终,这行申请被勾了下来,老航校太缺“敢把命交出去”的人。 那时的航校,四架缴获的日制教练机就是全部家当。 学员们在冰原上围着飞机架子练操纵,夜里挤漏风草棚听教官讲原理。 刘玉堤得过疟疾,烧到四十度还让人用绳子捆在驾驶座上,头上捂热水袋,腰系绳索固定身体,抖着手完成单飞。 等他从舱里爬下来,脸色惨白却笑着说:“比鬼子炮弹好受多了。” 当1950年他终于摸到米格-15的方向舵时,心里只有一个念头:“该轮到我们在天上,替祖国挡子弹了。” 1951年11月23日,刘玉堤率队拦截美军36批116架战机。 敌我比五比一,云层里藏着未知的危险。 最初他打得很顺。 追着两架F-84俯冲到海面上空十米,炮弹连串炸响,两架敌机坠海。 可油表的尖叫让他心头一紧,返航油量只剩三成。 正低头查油表时,云缝里突然窜出五十多架敌机,像张网兜头罩下。 塔台的返航指令在耳机里沙沙响,两架F-86已经转头扑来。 但刘玉堤没犹豫。 他关了加力,借着云层掩护俯冲,米格机像银梭扎进敌群。 座舱里皮革焦糊味刺鼻,他咬穿了氧气面罩的橡胶,太紧张了。 距敌机一百五十米开火,右侧F-86的垂尾当场断裂。 左机刚想滚转,第二串炮弹已打穿引擎。 这不是空战,是刺刀见红的白刃战,每缩短一米都是拿命换。 十二架敌机围上来时,他把机头扎进积云。 剧烈的湍流把战机抛得像落叶,可他早练出了肌肉记忆。 东北航校绑在病体上练的“桶滚急转”,此刻成了救命的本事。 等从云底钻出,油表已经压进红线。 最后他几乎是“滑”回机场的。 地勤舀出油箱里的残油,刚好三勺。 朝方观察哨后来确认四架敌机残骸,全部散落在清川江三百平方公里的空域。 但刘玉堤在报告里只提了一句:“担心僚机王昭明失联。” 那架被打成筛子的03号米格-15,至今停在中国航空博物馆。 他的“疯劲”从未褪色。 1960年代当上空7军军长,他指挥部队八天三战三捷,战术板上画的还是当年清川江的云图。 晚年病床上,他攥着空军司令的手,颤巍巍写下“大大发展轰战机”。 漏掉的“轰”字,是战略空军在他心里的分量。 2015年刘玉堤去世时,灵柩前站着三代军人。 儿子刘飞保穿蓝工装行举手礼,外孙陈浏戴飞行盔行注目礼,外孙女是火箭军工程师。 他们的身后,“鹰”“剑”二字刻在墓碑上。 2019年国庆阅兵,陈浏驾驶歼-20飞过天安门。 阳光把战鹰的影子投在长安街上,像极了当年米格-15的轨迹。 现在再看那架03号机,弹孔里流的不是机油,是中国空军的魂。 刘玉堤的选择从来不是“奇迹”,是一个战士对“我是谁”的回答。 我是从穷山沟里飞出来的飞行员,身后是不能再输的祖国。 那些被击落的敌机,那些打穿的弹孔,那些油尽迫降的惊险,最终都成了博物馆里的勋章。 而真正的勋章,是他用命给后人撕开的那道光,告诉每一代飞行员。 起飞时,祖国在身后,冲锋时,祖国在心里。 主要信源:(环球网——李汉、张积慧、刘玉堤……4K超高清!看志愿军空军英雄真实影像 中国新闻网——揭秘抗美援朝志愿军飞行员大和岛惨烈空战)

招财猫

空军真是不容易啊!