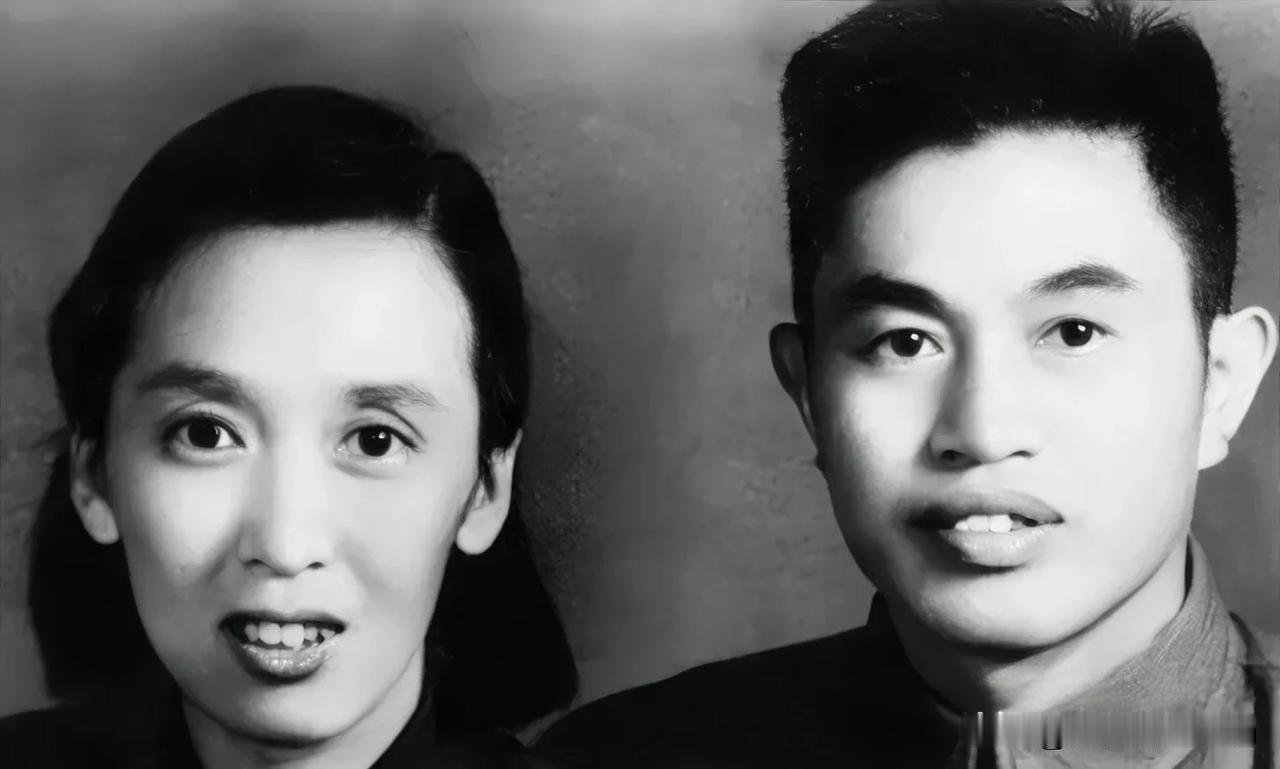

1940年,皮定均看上了女干部张烽,就让县长去说媒,张烽听说了县长的来意后,拒绝道:“他条件很好,但我不想嫁给他!” 1943年,在太行山深处,林县合涧镇上庄的土坯房,两盘热菜、几筐萝卜馒头,没有婚纱,没有鲜花,连新人的手都没牵一下。 皮定均和张烽的婚礼,就这样简单的成了。 战友们调侃“这是哑巴婚礼”。 张烽的拒绝从不是看不上皮定均,那时她刚满18岁,已是涉县妇救会主任,见多了战场上的生离死别——村民送夫参军后再无音讯,伤员临终前攥着未寄出的家书。 这些场景刻在她心里,让她当众喊出“我不嫁军人”,连县长郑晶华都被她怼得哑口无言:“看他好,你嫁他呀!” 她怕的不是吃苦,是怕刚建立的牵挂转眼就被硝烟吹散。 皮定均听了回话,只长叹一声没再强求。他那时任太行五分区司令员,刚打完奇袭涉县的硬仗,歼敌三百多人,正是军务繁忙的时候。 可心里的念想没断,只是把情愫压在了反“扫荡”的枪声里。哪成想一年后,他经人介绍认识了女战士陶莹,眼看婚事要成,却因部队“28岁团级以上才能结婚”的规定卡了壳——他记不清出生年份,报的年纪不够,这桩姻缘愣是没成。 失恋的滋味没让他消沉,反倒更认准了最初的心动。1942年冬,反“扫荡”胜利后部队休整,他找到张烽所在党校的领导,直言想请对方说媒。张烽这次没直接拒绝,只递去纸条说“以学习为重”,可皮定均从这迟疑里看到了希望。 他不再急着要答案,只是打仗间隙总抽空写信,字里行间没谈情说爱,只讲阵地上的事,讲如何用缴获的物资武装游击小组。 张烽的心就是这样慢慢热起来的。她听说皮定均为了古塔机枪阵地,亲自给骂他“皮老驴”的战士端茶送水,也见过他在伤员棚里忙到深夜,连干粮都忘了吃。这位被战友叫做“皮猴子”的将军,既有打仗的虎气,又有藏在硬壳下的细致。 1943年春,日军扫荡后的废墟上,皮定均捡到她遗失的半截钢笔,专程送到党校,递笔时只说了句“学习得用趁手的”,转身就走。就是这桩小事,让她彻底松了口。 婚礼上的沉默不是生分,是两人都不懂如何表达柔软。婚后没几天,皮定均就率部开赴前线,张烽留在后方组织妇女做军鞋、送伤员。 他在日记里写:“组织上服从了,思想上却不安,她若出事,我后悔一辈子。” 中原突围时,他带着7000人的“皮旅”掩护主力转移,24天打了数十仗,怀里揣着《钢铁是怎样炼成的》,想的是打败敌人就回家见妻儿。 分离成了婚后的常态,可牵挂从没断过。张烽腕上被弹片划伤的绷带,皮定均总在信里反复问愈合情况; 他在孟良崮击毙张灵甫的消息,她是从战友口中听说的,当晚对着空油灯坐了半宿,又连夜缝了件新棉衣寄去。有人说他们的婚姻少了柔情,可那些没说出口的惦记,都藏在烽火往来的书信里。 1976年7月,皮定均在福建指挥演习时因飞机失事殉职,同机的还有他们的长子。张烽在追悼会上没哭,转身却把丈夫的骨灰分了两份,一份交组织,一份悄悄留存。 后来她向中央请求,将骨灰葬在他牺牲的灶山之巅,等自己百年后合葬。这个当年怕极了离别的姑娘,最终用一生践行了“等”的承诺——从太行山的“哑巴婚礼”到灶山的相伴长眠,她等了他整整33年。 毛主席曾批示“皮有功,少晋中”,这份战功里藏着家国大义,而那场简陋的婚礼里,藏着革命者最朴素的深情。没有鲜花婚纱的仪式,却比任何誓言都坚固,因为他们的爱情早被硝烟淬炼过,在“活着相见”的期盼和“死亦同穴”的约定里,成了永不褪色的传奇。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。