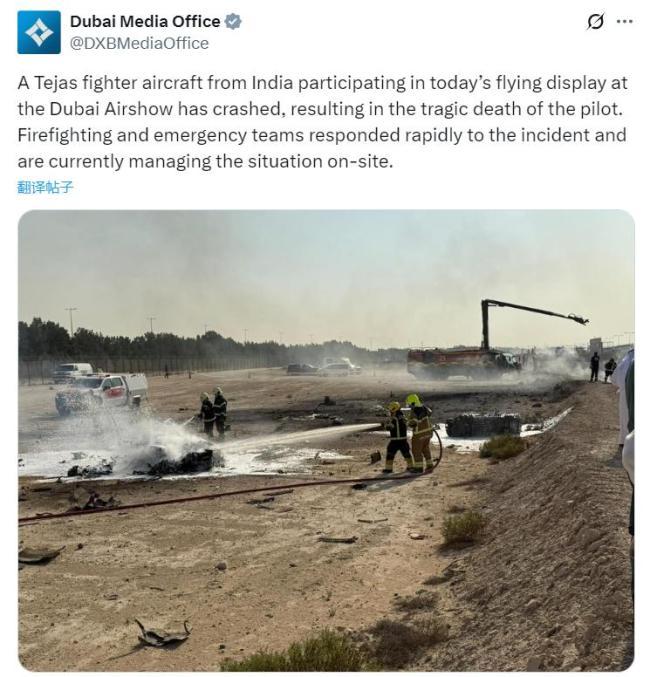

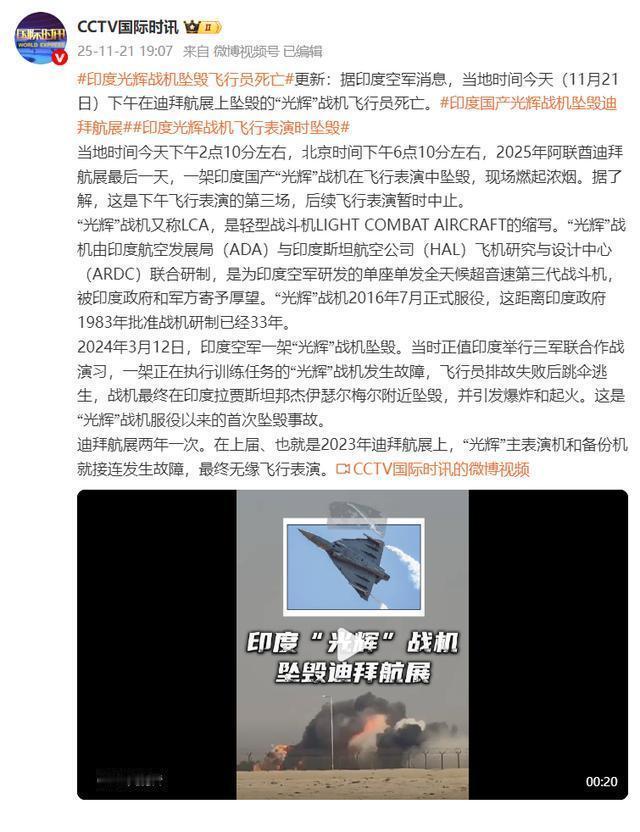

迪拜航展摔机的背后:印度40年“组装机”神话,戳破了一个关键真相 迪拜的天空刚划过一道刺眼的轨迹,印度“光辉”战机就以最惨烈的方式登上了热搜。 不是惊艳的特技表演,不是订单签约的荣光,而是一头栽向地面的浓烟。更让人揪心的是,飞行员没能弹出座舱,这架耗费印度40多年心血的战机,最终用生命为代价,写下了最沉重的注脚。 有人说,不过是一次意外。可当你扒开“光辉”的家底,就会发现这意外里藏着必然。发动机是美国的,雷达是以色列的,弹射座椅是英国的,航电是法国的,印度斯坦航空公司做的,更像是把一堆世界级零件“拼乐高”。 40年时间,从设计到量产,拖沓得比不少国家的战机迭代周期还长,最终造出来的,还是个“万国牌”组装货。 这不禁让人想起一个耐人寻味的对比:中国和印度,曾站在相似的起跑线上。 同样是人口大国,同样是幅员辽阔,印度328万平方公里的国土不算小;同样是战后寻求发展,印度得到的外部援助只多不少,西方世界对它敞开的大门,曾比中国宽阔得多。论起步条件,印度甚至占了不少便宜。按常理推断,两国的发展水平本该不相上下,可如今呢? 中国的歼-20早已形成战斗力,自主研发的发动机、雷达、航电系统样样过硬,在国际舞台上敢与顶尖战机同台竞技;而印度的“光辉”,还在为零件兼容问题头疼,连最基本的飞行安全都没能完全保障。 差距究竟在哪? 不是运气,不是资源,而是对“自主”二字的认知和坚持。印度总想走捷径,靠买买买拼凑出军事强国的假象,把别人的技术当成自己的底气,却忘了核心技术买不来、讨不来。40年里,他们忙着整合各国零件,却忽视了自主研发能力的培育,最终陷入“组装依赖”的死循环——零件出问题要等国外售后,技术升级要看别人脸色,连弹射座椅这种关乎生命的关键部件,都没能做到自主可控。 反观中国,当年一穷二白,面对西方的技术封锁,硬是凭着一股“不服输”的劲,在自主研发的道路上死磕。别人不卖发动机,我们就自己造;别人封锁航电技术,我们就从零突破。从歼-10到歼-20,从“太行”发动机到有源相控阵雷达,每一步都走得艰难,却每一步都踩得扎实。我们明白,真正的强大,从来不是靠拼凑出来的“万国牌”,而是把核心技术牢牢握在自己手里。 有人会说,印度的发展有自己的国情。可国情从来不是逃避问题的借口。40年时间,足够一个国家完成技术的迭代和积累,足够培养一代又一代的科研人才。可印度浪费了这个机会,他们沉迷于“组装捷径”,却忘了自主研发才是长久之计。这次摔机,与其说是一次飞行事故,不如说是对“拿来主义”的一记响亮耳光。 军事工业从来都是国家综合实力的试金石。一架战机的背后,是材料科学、机械制造、电子工程等无数领域的协同发力,是整个工业体系的全面支撑。印度空有大国雄心,却缺乏支撑雄心的工业基础和自主意识,最终只能造出“金玉其外败絮其中”的组装货。 而中国的崛起,恰恰印证了一个朴素的道理:核心技术靠自主,国家强大靠实干。没有捷径可走,没有侥幸可言。你今天偷的懒,明天迟早要还;你今天依赖别人的技术,明天就可能被人卡脖子。 迪拜航展上的浓烟已经散去,但留给我们的思考远未结束。印度“光辉”的悲剧,不该只是一个笑谈,更该是一个警示:一个国家想要真正强大,必须扎扎实实地搞自主研发,必须建立完整的工业体系,必须把命运牢牢掌握在自己手里。 道理很简单,可真正做到的,寥寥无几。中国做到了,所以我们才有了今天的底气。印度没做到,所以只能在40年的折腾后,面对一地鸡毛。 你觉得,除了自主研发,还有哪些因素决定了两国发展的差距?欢迎评论区留言,期待您的宝贵分享~