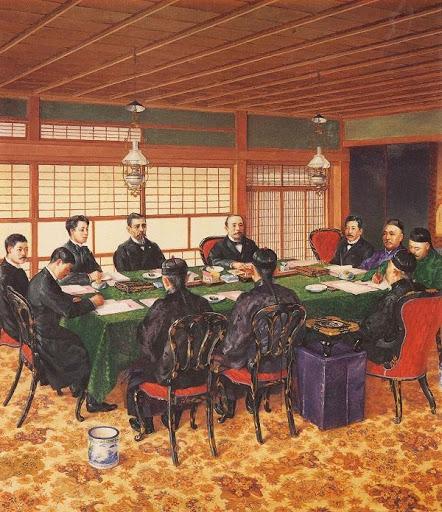

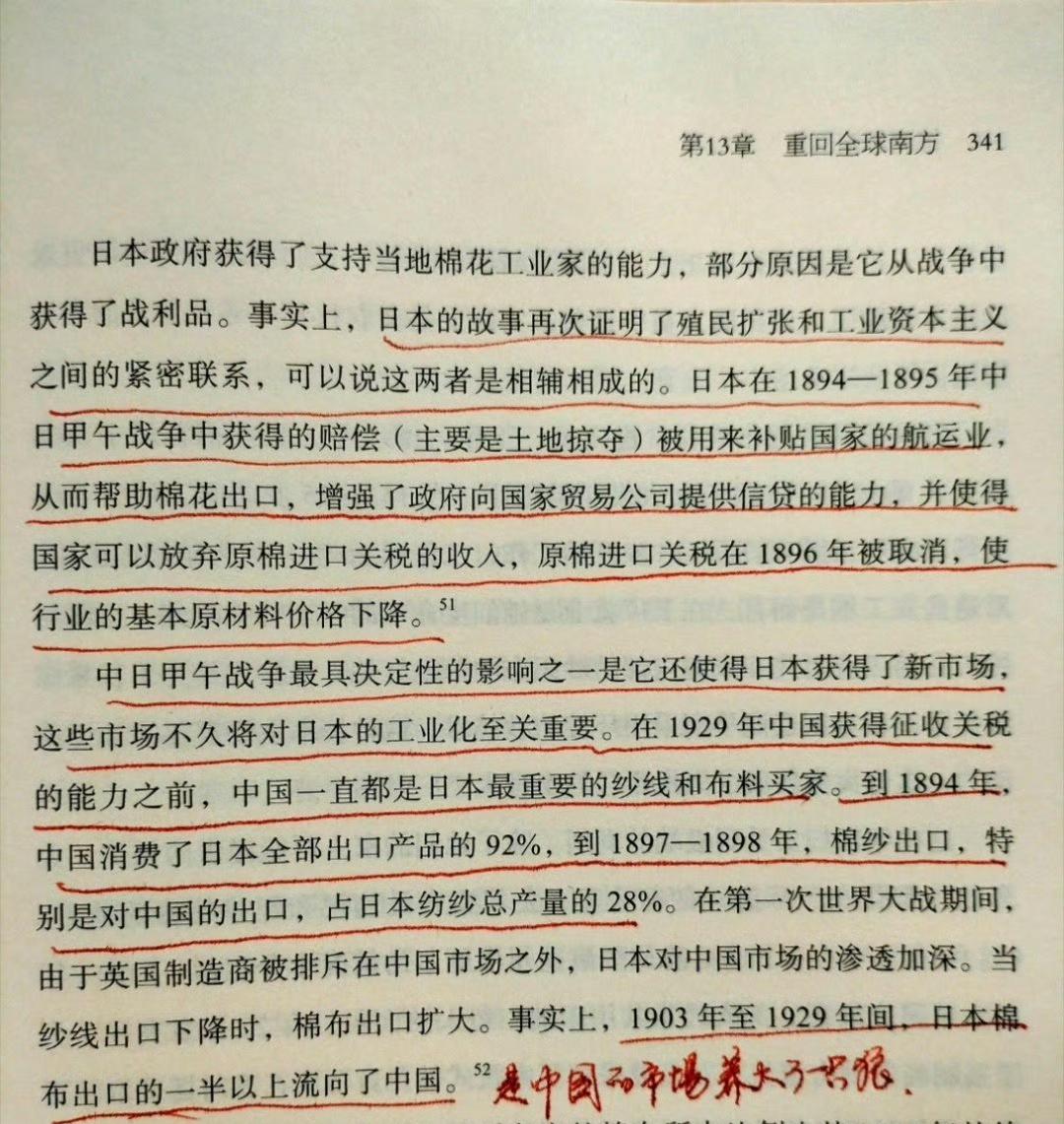

2.7亿两白银养出的饿狼:甲午之后,中国如何成了日本崛起的“血槽”? 你以为《马关条约》只是割地赔款?错了。那不是一纸条约,是给日本递上的工业化“启动资金”,是把中国的血肉,生生喂给了一头觊觎华夏百年的饿狼。 1895年的春帆楼,李鸿章签下名字的屈辱一刻,中国失去的远不止台湾和澎湖列岛。 2亿两赔款加3000万两“赎辽费”,被日本通过克扣成色、操纵汇率榨成了2.7亿两白银,这可是当时日本四年财政收入的总和。 这笔带着血腥味的巨款,84.7%直接流入军事,剩下的也没花在民生: 1920万日元砸出了八幡制铁所,用中国大冶的铁矿炼出钢材,日后日军的军舰、坦克全靠它;更靠着这笔钱,日本顺利接入金本位,彻底打通了对外融资的渠道,完成了“脱亚入欧”的关键一步。 光有钱还不够,中国还成了日本的“专属市场”。甲午之后,日本92%的出口产品都销往中国,1897到1898年,光是对华棉纱出口就占了日本纺纱总产量的28%。 更讽刺的是贸易结构:中国卖给日本的,是90%的未加工或初加工工业原料,廉价又低附加值;而日本倾销到中国的,是占比超五成的工业制造品,用我们的原料赚走高额利润。 1913年,中国对日贸易逆差率高达82.1%,相当于我们亲手把资源变成武器,再让对方用这些武器反过来侵略自己。 日本的“殖产兴业”从来不是什么自食其力的神话。没有中国的白银,它建不起钢铁厂,扩不了海军;没有中国的市场,它的棉纱、五金卖不出,工业化就是空中楼阁。从八幡制铁所的第一炉钢水,到联合舰队从1.7万吨飙升至7.2万吨的排水量,从6个师团扩充到12个师团的陆军,每一步都踩着中国的血泪。 这头被喂饱的狼,很快就露出了獠牙。从日俄战争到全面侵华,从东北的资源掠夺到南京的血腥屠杀,本质上都是甲午之后那笔巨额赔款加上市场倾销埋下的祸根。你以为是日本“突然变强”?不过是中国用割地、赔款、市场,给它做了最彻底的“输血式培养”。 历史从来不是冷冰冰的数字。2.7亿两白银背后,是无数百姓的苛捐杂税;92%的出口占比背后,是中国民族工业的窒息。今天回望这段历史,不是为了延续仇恨,而是要看清一个真相:弱国无贸易,弱国无尊严。 你觉得,如果当初没有那场惨败,没有那份不平等条约,近代的中日格局会是另一种可能吗?欢迎评论区留下您的宝贵分享。