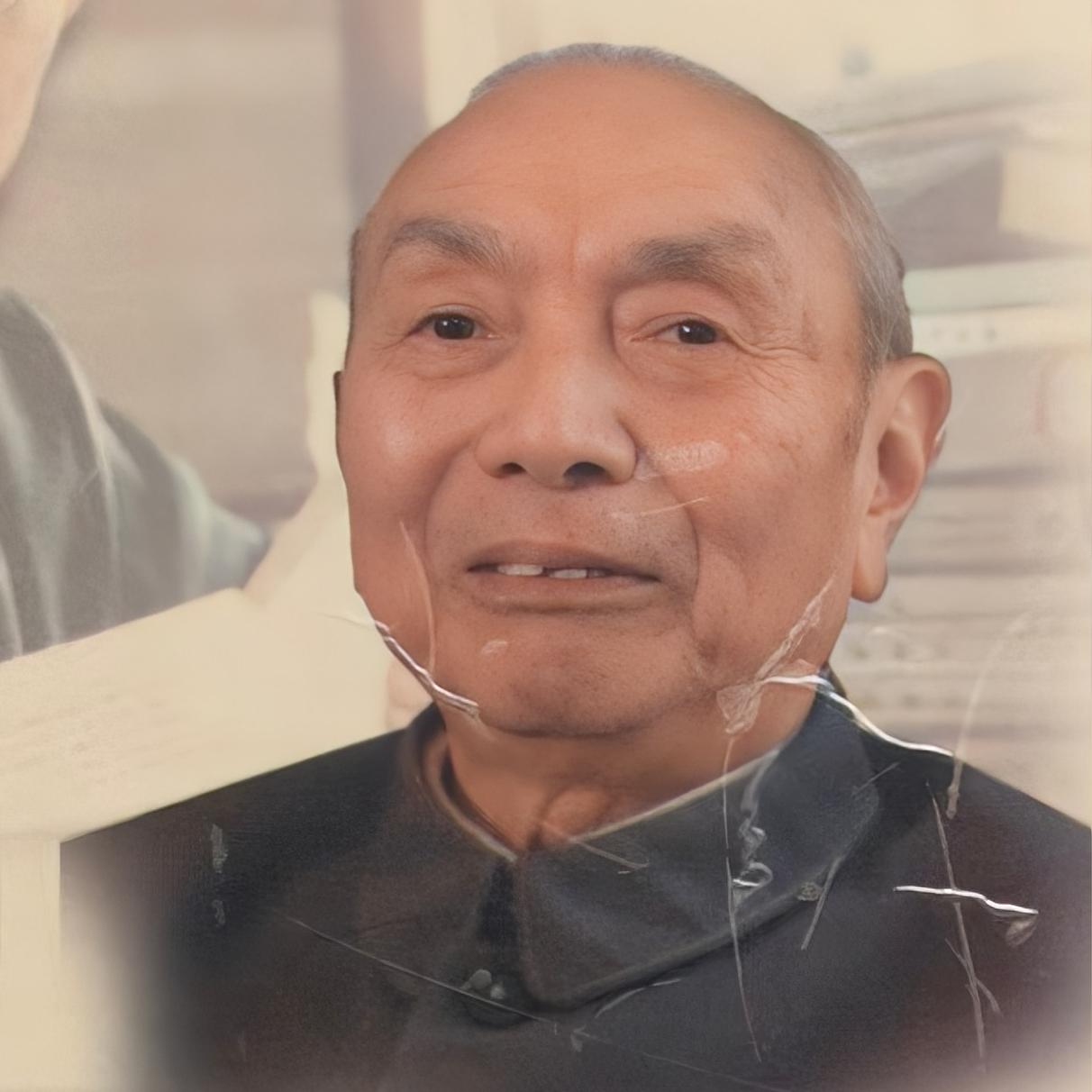

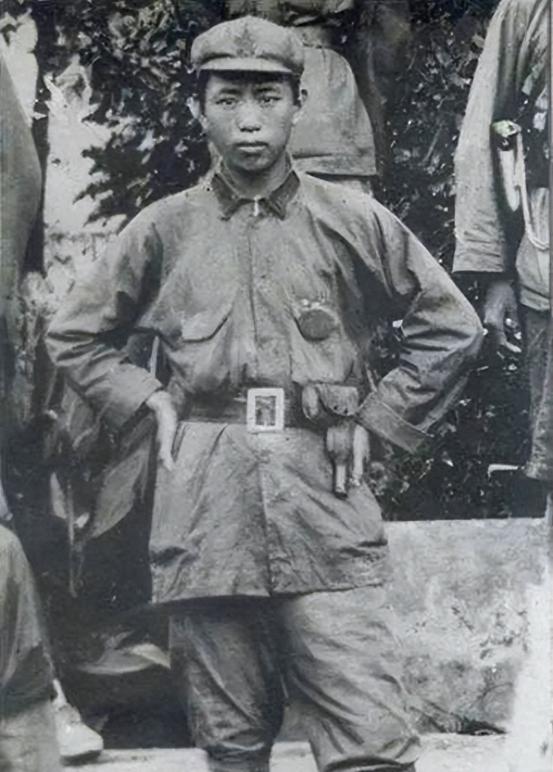

1965年,刘亚楼病逝前,叫来了小他18岁的中俄混血妻子翟云英,对她说:“我这辈子,最对不起你,我走后,你可另寻良伴!” 1965年空军司令刘亚楼躺在病床上,早已没了往日统领千军万马的精气神,瘦得脱了形,连说话都得攒着劲儿。他知道自己时日无多,示意身边守了多日、眼睛熬得通红的妻子翟云英靠近,用微弱却清晰的声音对她说:“我这辈子,最对不起你,我走后,你可另寻良伴!” 这话听着是让妻子往后好好过,可在翟云英心里,比刀子割还疼。 她比刘亚楼小18岁,有着中俄混血的模样,性格里带着一股子刚烈劲儿,当年就是这股劲儿,让历经长征、满身硝烟味的刘亚楼动了心。 两人的缘分始于大连街头,那时17岁的翟云英梳着大辫子,在台上声讨日寇暴行,台下化名“王松”的刘亚楼刚从苏联回来,看着这个敢说敢做的姑娘,在笔记本上写下“言之有理”九个字,算不上浪漫的追求,更像是一场郑重的审视。 可这门亲事,当初差点没成,翟云英的母亲安娜死活不答应,自家闺女还没满20岁,对方却是30多岁、有过三次婚史,还随时要把脑袋别在裤腰带上的军人。最后还是刘亚楼用一口流利的俄语喊了声“妈妈莎”,才慢慢融化了一家人的顾虑。 婚后第二天,刘亚楼就奔赴前线,临走前没给什么甜蜜承诺,只实打实警告:“做军人的老婆是要吃苦的。”这苦,翟云英真真切切尝了一辈子。有一次她分娩时大出血,命悬一线,远在战场的刘亚楼急红了眼,竟连夜调拨了三挺缴获的德国造重机枪,就为了换一名能做手术的苏联医生。 这听起来霸道又极端的方式,却是那个年代里,刘亚楼能给的最深情的守护,硬生生把她从鬼门关拉了回来。 新中国成立后,日子的苦换了种模样。刘亚楼接手组建空军,家底只有不到100架破旧飞机,他忙得脚不沾地,家里的一切全压在了翟云英肩上,照顾刘亚楼风烛残年的老父亲,养育五个孩子,其中两个还是前妻所生。 可翟云英从没抱怨过,把五个孩子视如己出,里里外外打理得妥妥帖帖。 1964年,刘亚楼从罗马尼亚出访归来,翟云英去机场接人,差点没认出他。那个曾经精神抖擞的将军,脸黄得像蜡,眼窝深陷,肝转氨酶已经高出正常值四倍,连罗瑞卿总长见了都忍不住掉泪,可刘亚楼还在硬撑,甚至给医护人员立规矩,有人问起病情,就按他编的瞎话说“好多了”。 他不怕死,就是怕自己走后,翟云英挑不动家里这副重担。所以除了让她改嫁的嘱托,他还强撑着交代了三件事:给老父亲养老送终,把五个孩子拉扯成才,还有最难的一件,帮岳母安娜找到失散在俄罗斯的亲人。交代完这些,这位一辈子运筹帷幄的空军司令,像是完成了最后一次战略部署,彻底闭上了眼。 翟云英没听他的话“另寻良伴”,她把那句带着愧疚的嘱托,连同这三个沉重的承诺,一起装进了心里。之后的几十年里,她活成了一支队伍,独自扛起了整个家。五个孩子不论亲疏,都被她培养成了大学生;刘亚楼的老父亲在她的悉心照料下,安然终老;最棘手的寻亲任务,她熬过了中苏关系的冰河期,四处打听,死磕到底,终于在1989年帮母亲找到了俄罗斯的亲人,圆了老人一辈子的心愿。 1991年,翟云英捧着花站在八宝山丈夫的灵前,轻轻拂去骨灰盒上的浮尘,低声念叨着那句迟到了二十多年的汇报:“你要我做的事,都办好了……” 晚年的翟云英,常常出现在电视转播里,一头银发,精神矍铄。每当歼-20、运-20呼啸着飞过天安门广场,她眼里总会闪着泪光。 她不仅完成了丈夫交代的家事,更替那个一辈子盼着中国飞机飞起来的男人,续上了未竟的梦想。 2021年,93岁的翟云英走了。她这一辈子,从没把自己当成谁的遗孀,而是那个当年答应过丈夫“要吃苦、要坚守”的战士。她用半个世纪的孤单,回应了那句让她改嫁的嘱托,也用一生的坚守,兑现了藏在心里的那句“我只认你一个”。 主要信源:(文史博览——刘亚楼夫人:他一口纯正的俄语打动了我母亲|口述)