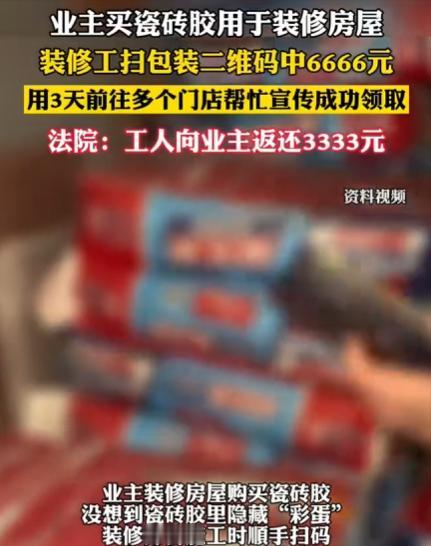

湖北一装修师傅贴砖时,意外看到包装上有二维码,他拿出手机扫码,结果中了2万红包,甚至还抽到6666元现金,可谓是意外之喜,可房主知道后,认为瓷砖是自己买的,这奖金应该归自己,可装修师傅拒绝归还,被房主告上法庭,法院判了!(来源:咸宁中院) 在湖北咸宁,一起奇特纠纷悄然上演。装修工地中寻常可见的包装袋,摇身一变,意外成为了检验人性与法理的试金石,于平凡处激起不寻常的波澜。故事的主角是口碑载道的装修师傅王某,因为做事由于实在,被平日忙得不可开交的房主李某委以重任,全权负责新房的瓷砖铺贴。 谁也没想到,这场信任的考验并非来自工程质量,而是一个不起眼的二维码。 那是在施工间隙,王某在清理建材包装时,眼神扫过一包瓷砖胶的侧面,上面印着“扫码抽现金,100%有惊喜”的字样。出于干活解乏的好奇心,或许还有几分手痒,他掏出手机扫了一下。刹那间,屏幕蓦地弹出一个令人心跳骤加速的弹窗。定睛一看,竟是喜中2万红包,更有6666元的一等奖现金大礼,着实让人惊喜不已。王某的第一反应不是狂喜,而是警惕,这类弹窗像极了网络诈骗,他下意识地想关掉页面。但没过五分钟,瓷砖品牌方的客服电话就追了过来,对方不仅准确报出了他购买瓷砖胶的门店信息,还言之凿凿地发来了中奖凭证,确认这一切都是真的。 然而,这六千六百六十六元并非点击便能唾手可得的“天降之利”,绝非不费吹灰之力就能收入囊中的“天上馅饼”。按照品牌方的规则,领奖流程颇为繁琐。老实巴交的王某为了兑现这份好运,不得不向主家请了整整三天假,专门配合线下的门店进行了一系列的广告宣传拍摄。这期间付出的误工成本和精力,才最终换来了一个月后奖金的落袋为安。 大约半月之后,事情迎来了转折点。一直当“甩手掌柜”的房主李某意外得知了此事,原本和谐的主雇关系瞬间降至冰点。在李某的逻辑中,道理简明直接:他花几千元真金白银购置瓷砖胶,身为物主,包装袋上的二维码作为商品“附属物”,归属不言而喻。这恰似买彩票,谁出资购票,奖金便归谁。 李某寻至王某处,要求其全额退还 6666 元。此要求甫一提出,便遭到王某的强烈反对,王某情绪激动,言辞激烈地表达着抗拒之意。王某满心委屈,他觉得,虽说瓷砖归业主所有,可那笔钱从“虚拟数字”化为“真金白银”,一来凭自己运气,二来也靠后续三天不辞辛劳地四处奔走。如果当时他把包装袋当垃圾扔了,或者是看到弹窗嫌麻烦没去领奖,这笔钱就是一滩死水,李某无论如何也拿不到。 两人争论不休,李某不仅未能讨回钱款,反倒觉自己被王某占了便宜。盛怒之下,他愤而将王某诉至咸宁中级人民法院,欲以法律讨回公道。 法庭之上,这笔“意外之财”的性质成了争辩焦点。李某紧扣《民法典》第二百四十条,强调所有权人对动产享有占有、收益的绝对权利。既然包装袋的所有权归李某,那么二维码产生的“孳息”(即奖金)理应归主家。更有利于李某的证据是,品牌方设定的活动规则里其实隐含了一个门槛——抽奖资格原则上仅限于产品的购买者。从这个角度看,作为装修工人的王某,实际上是冒用了业主的身份去参与了抽奖。 但法律不仅看条文,更看事实的因果链条。法官在审理中发现,这个案子不能简单套用“谁买归谁”。奖金的获取并非单纯基于“拥有瓷砖”这一事实,而是一个复合过程:它既包含了李某投入的“资本”(购买行为确立了抽奖资格),也离不开王某投入的“劳务”(扫码发现、辨别真伪、花费三天时间配合宣传兑奖)。 法院审理认为,如果没有王某未随意丢弃包装袋的细心,以及后续实打实的跑腿配合,这笔收益根本不可能产生。在民法理论中,虽然物权归李某,但在奖金变现的环节中,王某的贡献度不可忽视。 最终,法院作出了一个极具平衡艺术的判决:结合王某的日工资标准及其在领奖过程中的实际付出,酌定由王某向李某返还3333元。也就是说,这6666元的奖金,被判定为一半是基于李某的物权收益,另一半则是王某的运气与劳务报酬。判决下达后,王某并未多言,当即履行了返还义务。