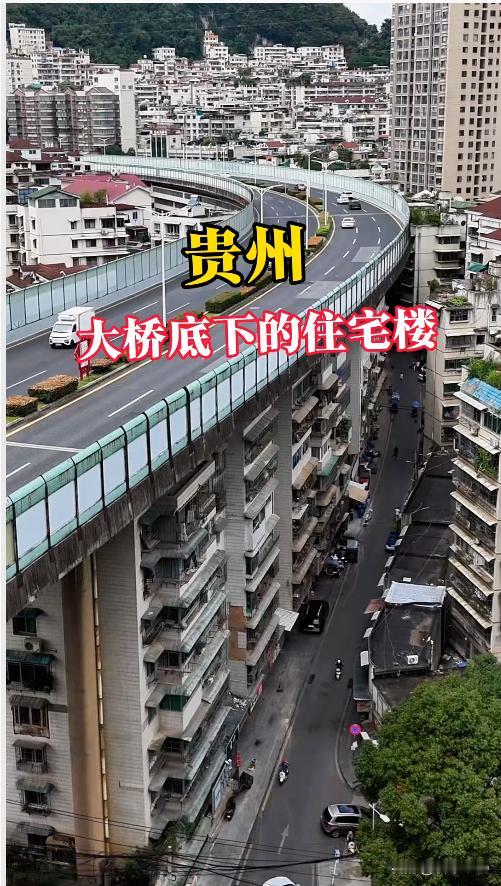

贵阳高架桥下居民楼的历史遗留问题,至今已经24年了 凌晨一点,货车碾过水口寺大桥伸缩缝,“哐当”一声把整栋楼震醒。李阿姨翻身继续睡——1999年搬进这套桥下廉租房后,她已习惯与桥共震。百米外,南明河畔江景房单价破1.5万,置业顾问吆喝“主城核心,无噪音”。同一座城,两片天,把贵阳城市化最隐秘的褶皱摊在灯下:一条高架桥,二十四年,把“安置”与“资产”两个时代命题焊死在混凝土墙。 一、桥先落地 1997年5月,蟠桃宫高架桥通车,全长520米,最高墩42米,为保机场路三十年不堵车,双向四车道临时扩成六车道,引桥在山腰投下大片阴影。没人想到,这片“废地”会盖楼。 二、楼被塞进桥肚 1998年,机场高速征地,贵州石油化工机械厂61户宿舍被推平。货币补偿420元/㎡,同期商品房已破千元,双职工买不起房。政府瞄上桥下11亩三角地:国有、零征地、不花钱。1999年4月动工,12月交付,从立项到入住不足300天。楼高限5层,面宽4.2米,进深14米,暗厅黑厨,产权登记为“廉租周转”,住户只拿到一张“拆迁凭证”,埋下后遗症。 三、被遗忘的十年 2005年起,贵阳房价六年翻两番,大桥车流破6万辆/日,省建科院测得楼层振幅超国标0.05m/s²。住户上访,答复永远是“过渡房,逐步搬”。机构合并、档案断档、公租房并轨,桥下61户被排除在保障外;2013年大桥装声屏障,却把居民出路封死一半。城市更新铲车所至,油榨街、红岩村老楼悉数倒下,唯独这排“桥底手风琴”被留在光与尘的缝隙里。 四、拆不动的账本 2020年环保督察:夜间噪声82分贝,超国标17分贝。建议搬迁,一算账却卡壳: 1. 产权三分——土地归城投,房产归遗留办,住户只有“白条”; 2. 成本倒挂——按现行标准需7000万元,房产评估仅3000万元; 3. 交通封道——大桥是城市快速路,封两个月社会成本过亿元; 4. 民意分裂——老住户盼旧改,年轻人要产权,低租金吸引外来务工,月租从300元涨到800元,成为主城最后的“低门槛栖息地”。四方开会,结论永远是“研究研究”。 五、三重断层 今天再看,这61户像嵌进混凝土的化石,把三个时代断层暴露在桥下: 1. 补偿逻辑——90年代“先生产、后生活”,住房是补丁;如今土地财政,住房成核心资产,补丁补不起; 2. 治理主体——房管局并入住建局再拆出遗留办,事权移交、档案失踪,“谁对孩子负责”成罗生门; 3. 权利观念——老职工要安居,新城市要增值,两套话语体系在同一屋檐下撕扯。 城市更新完成度超过90%,却留下这520米拔不掉的软刺。桥上车流破10万辆,桥下锅碗依旧共振,阴影里24年的灯从未熄灭——当发展高歌猛进,我们究竟还要用多少沉默的床板,才能垫平时代车轮碾过的那一厘米? 贵州桥路 贵阳钉子户 南明区水口 贵阳烂尾路 水口寺大桥 水口寺红岩桥 贵阳拆迁房