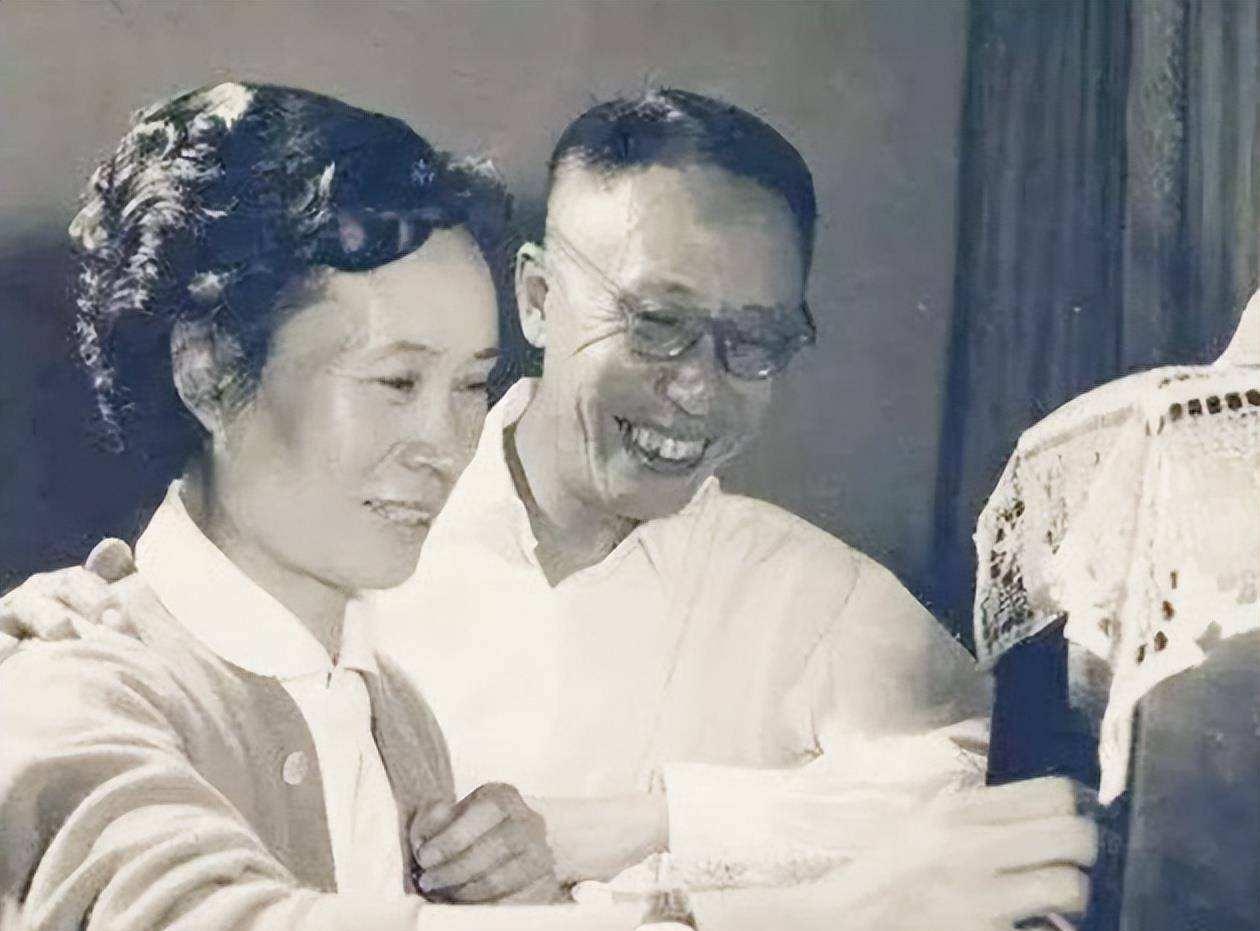

1967年10月17日,溥仪因尿毒症在北京去世。 1960年的北京植物园,一个穿着蓝色工装的中年人正笨拙地给月季浇水。 没人会想到,这个连锄头都握不稳的男人,二十年前还是紫禁城的主人。 特赦通知书上的红章还没褪色,他已经开始学着用劳动换取每月60元的工资,第一次拿到薪水时,他在日记里写“这张纸比龙椅实在”。 改造所里学会的记账本慢慢写满了生活琐事。 1962年春天,经人介绍认识李淑贤时,溥仪特意穿上了新买的中山装,袖口还沾着植物园的泥土。 护士出身的李淑贤记得,这个56岁的男人紧张得把茶杯都碰倒了,茶水在桌上洇出的痕迹,像幅没画完的地图。 尿毒症的折磨让他不得不放下笔。 李淑贤端来的汤药在桌上冒着热气,药味和墨香混在一起,成了他晚年最熟悉的味道。 《我的前半生》的初稿堆满了半张书桌,群众出版社的编辑李文达每天都会来取走几页,那些关于紫禁城的记忆,就在这样的一来一往中慢慢成形。 意大利制片方的橄榄枝递到出版社时,溥仪已经走了九年。 李淑贤在公证处翻着泛黄的书稿,发现丈夫亲笔修改的73处批注旁,李文达用红笔写着“此处需核实史实”。 这场版权官司一打就是十年,1995年法院宣判那天,她把判决书和溥仪的特赦通知书夹在了同一本相册里。 最后一次住院时,李淑贤让人把版权费存折放在床头。 窗外的玉兰花落了一地,像极了溥仪刚特赦那年春天。 这个没留下子嗣的女人,在遗嘱里把书稿捐给了国家档案馆,存折上的数字停留在了七位数,利息单还夹在1964年版《我的前半生》的第127页。 那本在病榻上修改了无数遍的书稿,最终成了没有继承人的遗产。 它躺在图书馆的书架上,扉页的铅笔字迹还清晰可见那是溥仪当年标注的“公民的第一课”。 从帝王到作者,这纸上的温度,恰好见证了一个时代学会尊重普通人的故事。