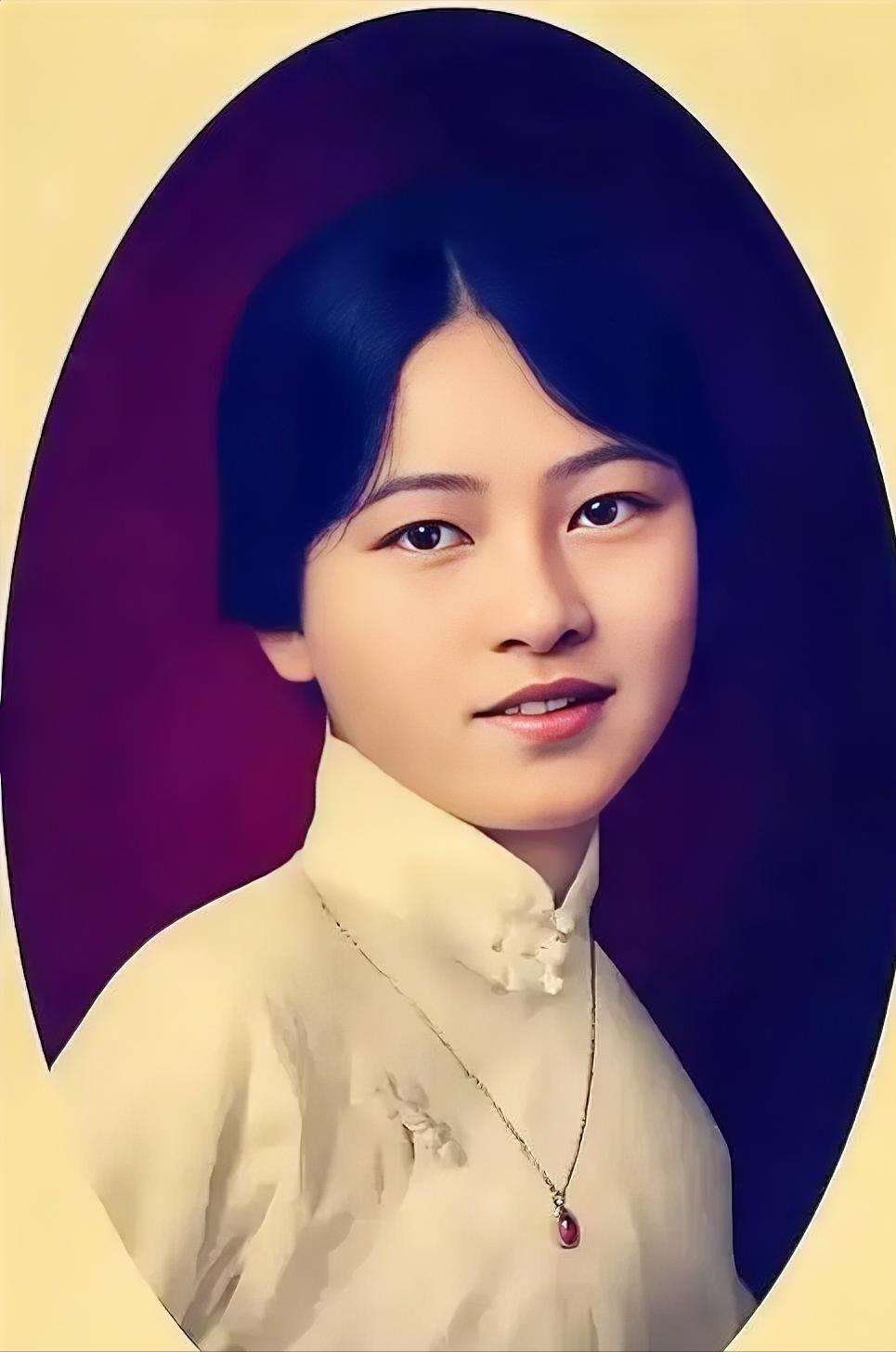

1984年,90岁的金岳霖去世,林徽因的儿子梁从诫为金岳霖料理了后事。金岳霖临终前曾经留有遗言,梁从诫却擅作主张,但是他的做法却被后人称赞不已。 金岳霖的一生,似乎总在清醒与深情之间起伏。他出身书香之家,自幼受母亲唐淑贤影响极深。母亲节俭持家,又时时叮嘱他做人要谦逊克己,这种低调内敛的气质,陪着他从学堂走向世界。 一九〇一年他进学堂,很快熟读四书五经,一九一一年以十六岁之龄考入清华,后赴美国宾夕法尼亚大学与哥伦比亚大学求学,在西方哲学的前沿思想中完成博士学业。 一九二五年学成回国,他被清华聘为教授,与冯友兰共同创办哲学系。课堂上的他温和认真,对学生极有耐心,却几乎本能地排斥行政。 一九五〇年,周培源再三劝他出任哲学系主任,他勉强答应,却仍把主要精力投向研究,常常逃避日常事务,学校只好另选其人。学术道路上,他保持着母亲教他的那份清醒和自持。 真正改变他命运的,是一九三一年在文化沙龙里的那次相遇。灯下的客厅里,他第一次见到林徽因。她在文化圈早已声名在外,容貌明朗,谈吐不俗,建筑、文学、艺术诸多领域皆有造诣。理性的哲学家遇上这样一位才女,他几乎毫不犹豫地靠近。 此后几年,他几乎每日出入梁家客厅,在他们家附近租房居住,慢慢成了这个家庭的一员。 在林徽因眼中,他是可以倾诉学问与烦恼的朋友;在旁人看来,这又何尝不是一种克制到极致的爱。他称呼林徽因,只是平静的一声“徽因”,会带来她爱吃的小点心,也会拿着新写的论文请她帮忙推敲。她懂得他的心思,却只对梁思成轻声说,金先生是最干净的人。 林徽因病中,他日夜往医院探望,有时披着旧大衣守在走廊长椅上,不进去打扰,只悄悄守候。大夫说若非金先生,林徽因这一生会孤单得多,这样的评价,倒比任何表白都更沉重。 一九五五年林徽因离世,他在追悼会上只是静静站立,等灵车远去,才独自回到东四老宅,把门反锁,三日不出。 此后他不再搬家,继续讲他的逻辑与哲学,却再也没有踏入婚姻。多年后,他对梁从诫说,人这一生只要做对一件事就不算白来,他选择不娶,在别人看来难以理解,对自己而言却是唯一的答案。 林徽因离去七年后,梁思成续弦娶了林洙。那天宾客满堂,他没有去婚礼,而是提着一瓶白酒、几包花生,独自走到林徽因墓前,一边喝一边说话,直到醉倒在墓旁,在山风里睡了一夜。这也许是他一生中最失态的一次,却也是他将多年压抑的情感,最直白地交给逝者的一刻。 晚年里,他偶尔会请朋友来家吃饭,席间忽然站起,轻声说今天是徽因生日。别人不知如何接话,他却仿佛只是在对自己确认一件早已写进日历的纪念。 一九八三年,有人请他为林徽因写文章,他婉拒不应;一九八四年病重自知大限将至,叫来梁从诫,说自己虽非亲父,却始终把他当儿子,把后事托付给他,希望将积蓄捐给国家,骨灰撒入大海。 梁从诫后来站在海边,捧着金岳霖的骨灰迟疑许久。他想起母亲说过,人这一生最难得的是懂得分寸,也想起这位长辈一辈子守着那份分寸,从未逾越一步,却始终不愿放下心里的名字。于是,他最终没有听从字面的遗愿,而是选择让金岳霖长眠于八宝山,在林徽因和梁思成身旁。 三座墓碑静静相邻,如同当年客厅里那三张熟悉的面孔,只是再没有人把话点破。学术上,他留下哲学体系与清誉,情感上,他用一生守住一个界限。 看似孤独,实则在自己的选择中圆满。那份既自制又执着的爱,最终变成一段安静的风,从时人耳语中退去,却长久停在墓园的一隅,也停在许多后来人心里。