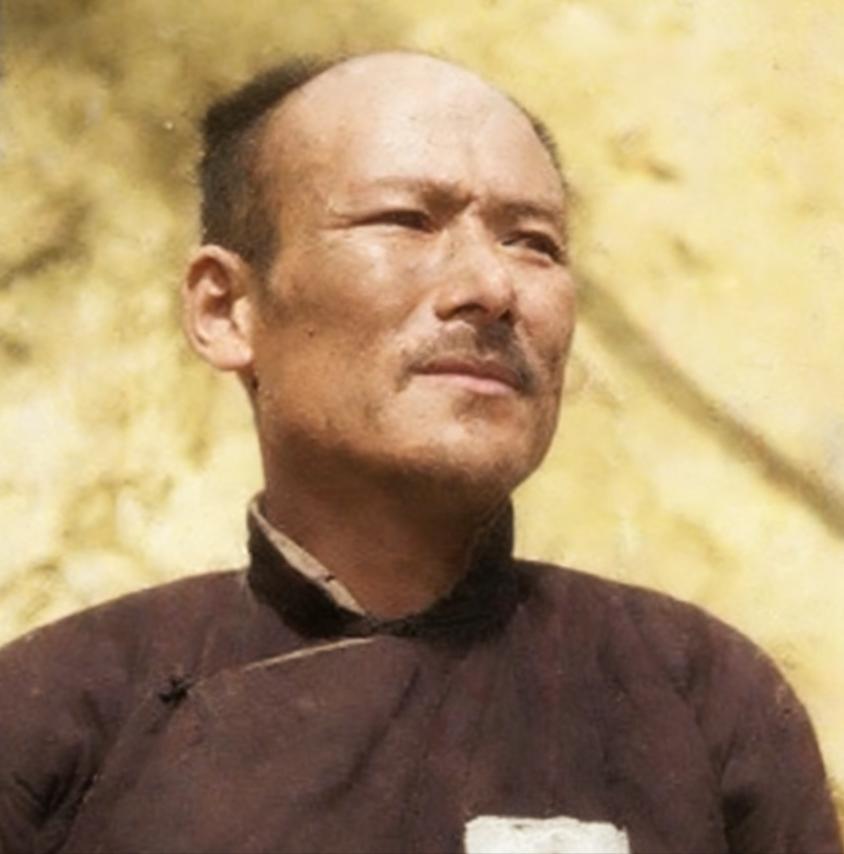

1947年,胡宗南占领延安后,被俘变节的公安局科长韩继恩,一张罕见的留影,照片中的他看起来面无表情,这一刻他已经成为一名叛徒,被刻在历史的耻辱柱上。 1947年的陕北,一个穿着黑色棉大衣的中年男人,面对随军记者的镁光灯,眉心紧锁,那副愁云惨淡的表情下,藏着的不是对家国的忧虑,而是对自己前途未卜的算计。 这个男人叫韩继恩,若只看履历,他是爬过雪山草地、嚼过皮带充饥的老红军,此时已做到陕甘宁边区边保科的科长,按理说,这是个经受过血火淬炼的“铁打汉子”,可谁能想到,那一身曾经硬把骨头撑起来的精气神,早就在安稳日子的炭盆火光里,被烤得酥软了。 当大部队都在为战略转移做最后的紧急部署时,韩继恩心思却不在军务上,在延安那几年,日子一安定,那种时刻紧绷的弦就在他脑子里断了。 他迷恋上了热腾腾的火盆、那一口让人昏昏欲睡的老家酿,还有手里那档次越来越高的烟卷。 这种对物质的贪恋,在撤离那晚变成了致命的拖累,那一晚,气氛紧张到了极点,原本韩继恩就在撤退名单里,可就在那一瞬的犹豫里,他没舍得立刻走,反而跑回窑洞去收拾那些平日里攒下的私人细软。 仅仅就是这耽搁的片刻功夫,再抬头时,熟悉的队伍联络哨音已经远去,消失在漆黑的山沟里。 他在野地里像个无头苍蝇一样乱撞,深一脚浅一脚地喘着粗气,直到那个充满牲畜粪便和枯草发酵味道的废弃羊圈成了他的藏身地,也是他的“断头台”。 没费什么枪弹,胡宗南的搜索队像梳篦子一样把他筛了出来,这位堂堂的边保科长,甚至没做出任何像样的抵抗,就乖乖举起了手。 最开始,他还存着几分侥幸和观望,但在那张写着“国军光复延安”大标题的报纸摔到面前时,他心里的防线轰然崩塌。 报纸上那座熟悉的宝塔山似乎换了主人,审讯官一句看似随意的“天变了”,精准地扎中了他此时只想保命的软肋。 那种被抛弃的恐慌和对权势的再次依附欲,让他迅速从一个阶下囚变成了一条摇尾乞怜的狗。 为了在胡宗南面前证明自己的价值,韩继恩的“坦诚”到了令人发指的地步,他不是一点点挤牙膏,而是把自己脑子里装着的那些关于我军的机密,像倒垃圾一样倾倒出来。 更让人齿冷的是,为了讨得新主子的欢心,他不仅要在报纸上发表文章,把过去的信仰抹黑成“迷途”,甚至亲自领着国民党的兵,急匆匆地奔向安塞县的一处隐秘山沟。 那里埋着党组织尚未转移完的机密档案,伴着铁锹撞击木箱的闷响,那些曾被战友们誓死守护的文件,被他亲手挖出来献给了敌人。 这边的韩继恩忙着出卖灵魂,那边占领了空城延安的胡宗南正忙着做戏,为了给南京方面和国际舆论交出一份“体面”的战报,胡宗南严令部队要在镜头前装出“仁义之师”的模样。 不仅如此,为了配合韩继恩这种真叛徒的“弃暗投明”戏码,胡宗南甚至让自己的士兵换上破破烂烂的衣服,假扮成“共军俘虏”,排列整齐供记者拍照。 在这一出真假难辨的荒诞剧中,韩继恩那张穿着黑棉袄的愁苦照片,成了这一幕真实的灰色注脚。 仅仅过了一年,到了1948年春天,攻守之势异形,延安眼看就要回到人民手中,曾经不可一世的胡宗南部队开始仓皇撤退。 这时候,韩继恩那个灵敏却并不聪明的脑子又转了起来,他又一次想做“墙头草”,他在背地里偷偷联系我党的情报部门,试图把自己包装成被迫无奈、想要戴罪立功的样子,妄想再求一张“免死牌”。 但这一次,历史没有给他第二次机会,信任这种东西,就像那被挖开的档案箱,一旦曝了光、破了损,就再也装不回去了。 随着延安的解放,没来及逃掉的韩继恩被抓了个正着,在那个决定命运的夜晚,当他为了几件细软停下脚步的时候,那个曾经爬过雪山的战士就已经不在了,剩下的,不过是一个在历史洪流中因贪恋安逸而溺毙的可悲背影。 主要信源:(中国新闻网——影像:冒充“共军战俘”的“国军”)