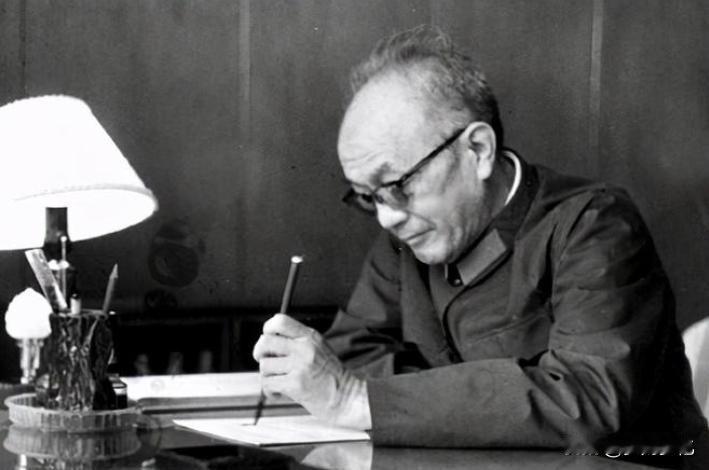

常德会战,身负重伤的许国璋师长,醒来得知自己部队全军覆灭,亦然开枪自杀殉国。许国璋醒来时,胸口的两处枪伤还在汩汩冒血,浑身的力气被抽干,连抬手的动作都要拼尽全身气力,可听到部下低声说出的战况,他瞬间红了眼,喉咙里挤出嘶哑的质问。 他问的,无非是阵地、弟兄、还有常德城。部下不敢看他眼睛,声音压得极低,说阵地丢了,弟兄们没退下来几个,日本人已经涌进城了。 许国璋听着,那嘶哑的喉咙里再没发出别的声音,只是胸口伤处随着呼吸起伏,血渗得更快了些。旁人以为他会哭,会骂,会捶地,可他没有。一种死寂的平静,比刚才的激动更吓人,罩住了他整个面孔。 他让人把自己扶起来,靠着一面残墙。目光扫过周围仅存的几个兵,个个带伤,灰头土脸。他问清了身边还有谁,番号还在不在。问得很细,很慢,仿佛要把这支已经打光了的队伍,最后在脑子里清点一遍。 然后,他让卫士把佩枪递给他。卫士愣住了,手没动。许国璋没力气吼,只是盯着他,那眼神里什么都没有,空得让人发毛。卫士哆嗦着,把枪放在他勉强能碰到的身旁。 身边的人开始觉得不对,劝他留得青山在。说师长咱们护着你,一定能突出去。许国璋摇了摇头。他可能想到了从重庆出征时的誓言,想到了麾下几千弟兄如今尸横遍野,想到了常德城破后百姓的苦难。 一个指挥官,在传统观念里,城破师丧,死节是一种最后的、也是最沉重的交代。这不是一时冲动,而是重伤之下,神志清醒时,用尽最后气力做出的决定。他拾起枪,动作慢得让人心焦。枪口对准了自己的太阳穴。 有人想扑上去夺,他低喝了一声“别动!”——那可能是他最后一点力气。紧接着就是枪响。一切挣扎、痛苦、愧疚与不甘,都归于沉寂。 许国璋,川军150师的师长。他不是黄埔系,没有显赫背景,是抗战洪流中无数地方部队将领的一员。这样的人,往往更需要用极致的忠诚和牺牲来证明自己,来为自己的部队正名。 常德会战被誉为“东方的斯大林格勒战役”,惨烈程度超乎想象。守城部队,包括他所在的第150师,几乎是用血肉在填防线。全军覆灭,对他而言,不是战报上的数字,是朝夕相处的面孔一个个消失,是作为主官无法承受之重。 在那个年代,将领殉城,并非孤例。这背后是一种沉重的道德律令和军人荣誉观。他们觉得,丢了阵地,死了弟兄,自己独活便是耻辱。这种选择,我们今天或许难以完全认同,甚至觉得惋惜,认为保存有生力量更为重要。 但必须放在当时的历史情境下去理解:那是一个“誓与城共存亡”口号并非空话的年代,是将领声誉与国土寸寸相连的年代。他的死,是向死去的弟兄做个交代,也是向后方期待胜利的民众,发出最绝望也最刚烈的信号:此战,我已尽所有,寸土未让,唯死而已。 他的死,震动了全国,也刺痛了同袍。据说,战区长官孙连仲闻讯后,良久不语。这背后是无奈,是悲愤,或许也有一丝对这类惨烈结局的复杂情绪。 军人不怕死,但最高明的军事家,总希望以最小的代价换取胜利。许国璋的死,是气节的巅峰,却也折射出那场战争我们付出的代价是多么惨重——已经到了需要师长一级将领,用自杀来诠释忠诚和尽责的地步。 我们纪念他,不是歌颂死亡本身,是铭记那种“绝不后退”的精神脊梁。正是千千万万像许国璋这样,愿意把生命押在阵地上的人,才撑起了那个危亡时代的天空。他们的选择,定义了中华民族在最黑暗时刻的硬度。 如今,硝烟散尽,我们已不必再做出如此惨烈的抉择。但那种对职责誓死扞卫、对承诺重于生命的精神内核,是否依然在某些角落闪闪发光?这或许是他留给后世,最沉重的一问。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。