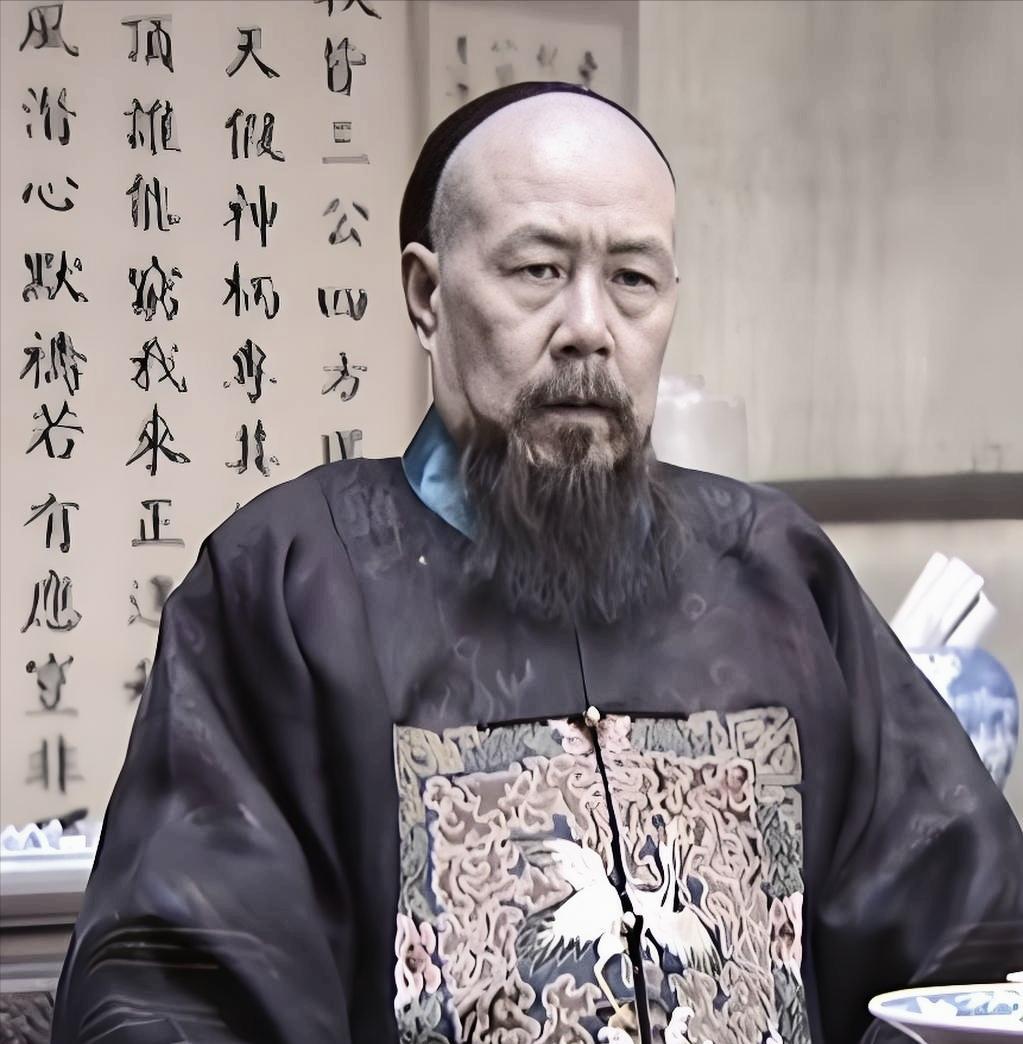

道光十七年,两江总督陶澍回安化老家祭祖,途中停留醴陵县。总督大驾,醴陵县令受宠若惊,他来到渌江书院,找到在书院担任山长的左宗棠,求墨宝一副,送于陶澍。 这事儿说起来挺有意思的,道光年间的大官陶澍可不是一般人,他是清朝有名的实干派,管着江苏、安徽、江西这些富庶地方,权力大得很。 回老家祭祖本是私事,但沿途州县哪个敢怠慢?醴陵县令一听总督要来,心里直打鼓,生怕招待不周丢了乌纱帽。 那时候的官场讲究人情往来,送点礼物表表心意是常事,可送什么才能让陶澍看上眼呢?县令灵机一动,想到了左宗棠,这位书院山长虽然年纪轻轻,但才华横溢,在当地小有名气。 左宗棠当时才二十多岁,在渌江书院教书,日子过得清贫,可肚子里装满了学问。他脾气直,不爱巴结权贵,但县令亲自上门求字,倒也没推辞。 据说左宗棠提笔时,心里琢磨着陶澍的为人:陶澍是出了名的清廉务实,最讨厌虚头巴脑的东西。 于是左宗棠没写那些客套话,反而用一笔好字写了首劝农兴学的诗,暗含对地方治理的期望。墨宝一出手,县令赶紧捧着送去驿馆。 陶澍接到这份礼物,打开一看,眼睛亮了。他早听说醴陵有个才子,没想到左宗棠的字里行间透着股实干精神,跟自己脾气对路。陶澍没摆架子,当场夸了几句,还特意问起左宗棠的近况。 后来历史证明,这次偶然的相遇成了左宗棠人生的转折点,陶澍赏识他,几年后左宗棠步入官场,一步步成了晚清重臣。 你说这机遇多奇妙?要是当初县令没去求字,或者左宗棠随便应付,可能就没后来那么多故事了。 我觉得这事儿不光是一段佳话,更反映了那个时代的特点,有本事的人总有机会冒头,但也得有贵人提携。 左宗棠的才华是实打实的,可要是没有陶澍这种伯乐,他可能一辈子埋没在书院里。 现在有些人总抱怨怀才不遇,其实机会往往藏在细节里,就像左宗棠,一次简单的墨宝赠送,背后是他多年积累的底蕴。历史总是这样,看似偶然的事件,串起来就成了必然。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 本文部分背景参考自《清史稿》及中国社会科学院历史研究所相关研究报道