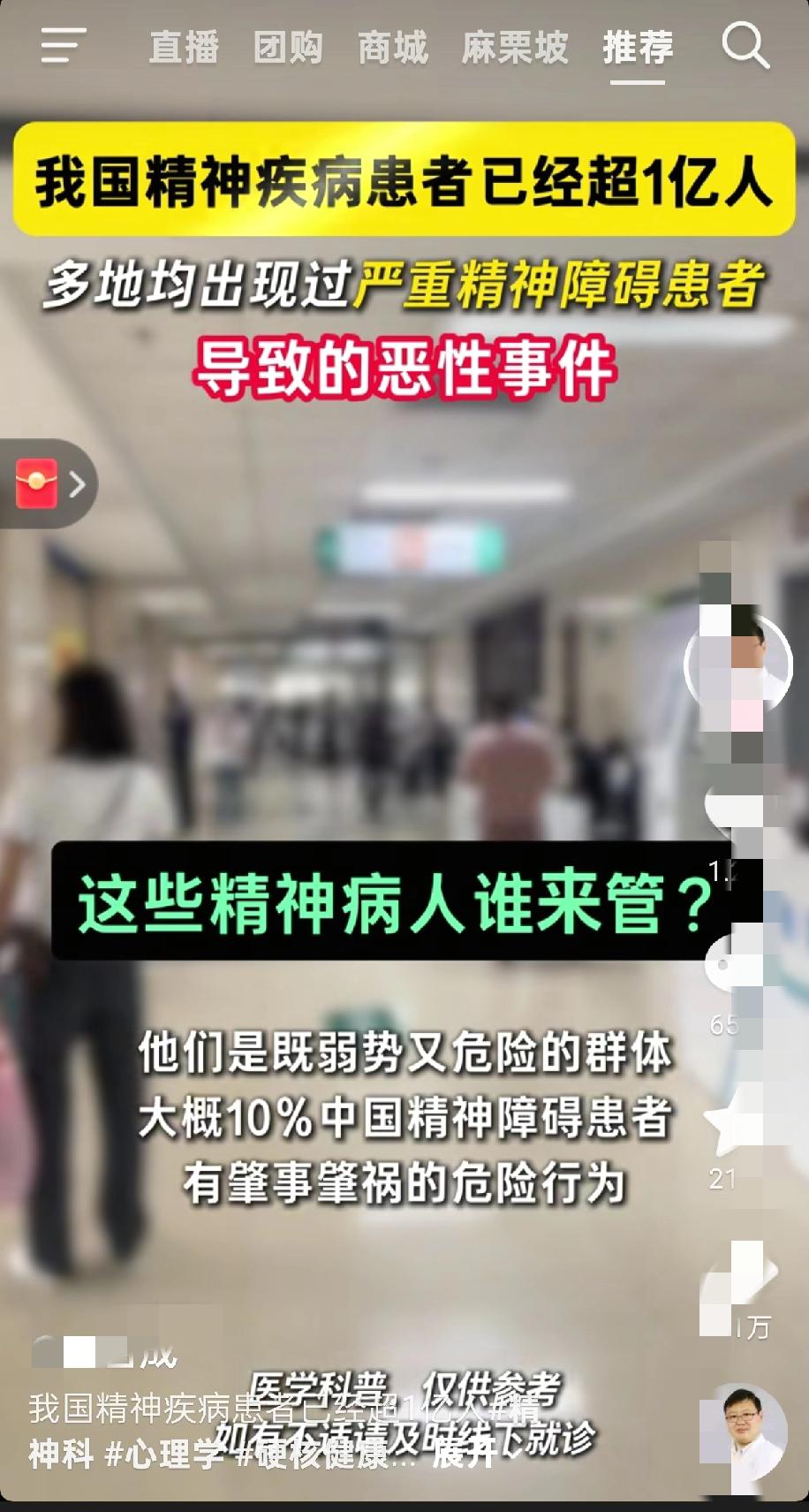

1亿精神疾病患者的冰山之下:风险背后,是千万家庭的窒息与社会的必答题 一、数字背后的认知撕裂:我们只看到“危险”,却看不见“窒息” 我国精神疾病患者超1亿,每14个中国人就有1位在精神困境中挣扎。约10%的严重患者存在肇事风险,但这组数字的背面,是更残酷的真相: - 患者层:他们可能是凌晨3点还在改方案的焦虑症白领,是因污名化不敢就医的青少年,疾病把他们的人生变成了“无人看懂的默剧”。 - 家庭层:一位双相情感障碍患者的父亲坦言“我手机24小时不敢静音,怕他又出事”。全国精神科医师仅4万余人,人均服务超3万人,无数家庭在“求医无门—病情反复—倾家荡产”中陷入死循环。 二、破局:从“恐惧式排斥”到“系统性共生”的三个杠杆点 这不是“谁来管病人”的单一命题,而是社会治理的综合考题: - 认知杠杆:把“精神病”祛魅为“可干预的疾病”——就像高血压需要长期服药,精神疾病的康复也需要医疗、心理、社会支持的组合拳。 - 资源杠杆:扩大精神科医疗供给,在社区建立“康复微中心”,让患者出院后能衔接职业技能培训、社交支持,而非直接被抛回“孤立无援的战场”。 - 保障杠杆:完善《精神卫生法》的落地细节,对贫困患者提供医疗兜底,对严重患者建立“监护+救助”双轨机制,既守住公共安全底线,也守住患者的尊严底线。 当我们不再用“危险”给1亿人贴标签,会发现他们的困境里,藏着现代社会的集体焦虑,也藏着文明社会的人文考题。唯有让医疗有精度、社会有温度、保障有力度,才能让这些在黑暗中行走的灵魂,真正被“接住”——这是对千万家庭的救赎,更是社会文明的试金石。