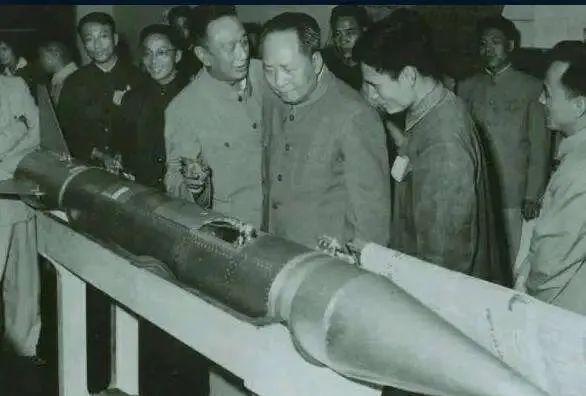

毛泽东生活在一个动荡的年代,中国当时民不聊生,同胞被残杀,很多家庭分崩离析,中华民族处在危亡之际。国家兴亡,匹夫有责,很多像毛泽东一样关心民族沉浮的人站了出来,他们摸索,渴求让真理之光划破黑暗的长空。 “幢幢华裔,将即为奴;寂寂江山,日变其色”, 这可不是文人骚客无病呻吟,是写在脸上的绝望。那会儿的中国,就像一个重病的巨人,谁都能上来踹一脚,割块肉。 这种时候,人会怎么选?有人认命,有人逃避,但总有那么一群人,骨头里好像烧着一团火,觉得“这天,得换个样儿”。毛泽东就是这群人里,嗓门喊得最响,步子迈得最坚决的那个。 咱们聊他,别把他当成一个符号,先把他当成一个“人”。一个17岁就敢写“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还”的湖南伢子。这诗,现在看有点“中二”,一个农家子弟,说出“埋骨何须桑梓地,人生无处不青山”,那份气魄,是打心底里想出去闯一片天地的。 他不是天生就知道路该怎么走。那会儿的中国,各种“主义”满天飞,像个思想的菜市场,君主立宪、无政府主义、改良主义……他都研究过,琢磨过。就像咱们现在选择职业道路一样,迷茫,不断试错。他在湖南一师范读书,那股劲头,现在的好多“学霸”都比不了。大清早跑去锻炼,要么钻到后山亭子里啃书,要么故意跑到最吵的街口看书,练的就是个定力。他要找的,是一个能从根子上救中国的法子。 后来,他找到了马克思主义。这东西在当时听起来很“洋气”,但毛泽东愣是把它跟中国的泥土结合了起来。他发现,靠笔杆子喊话、靠学生游行,动摇不了那些真刀真枪的军阀。于是,在1927年的“八七会议”上,他扔出了一句石破天惊的话:“枪杆子里出政权”。 这句话,说白了,就是点透了一个最朴素的道理:秀才遇到兵,你得有自己的家伙。这之后,才有了井冈山的星星之火。 说到井冈山,那段日子是真的苦。大革命失败,队伍里人心惶惶,很多人都在问:“红旗到底能打多久?”悲观情绪像瘟疫一样蔓延。这时候,毛泽东在古田一间小阁楼上,点着蜡烛写了封长信,就是那篇著名的《星星之火,可以燎原》。他告诉大家,别看我们现在就这么点人枪,但这是新生的力量,就像一点火星,早晚能把整片草原都点着。 这种绝境里迸发出的乐观和自信,是他身上最厉害的武器。 后来长征,更是把这种精神发挥到了极致。雪山、草地,那是人类生存的禁区。红军饿得啃树皮、煮皮带,但毛泽东却在队伍刚翻过岷山,长征还没结束时,就激情澎湃地写下了“红军不怕远征难,万水千山只等闲”。那是一种怎样的豪迈?是对未来有多大的信心,才能在那种时刻写出如此荡气回肠的诗篇。 建国后,挑战更大了。一穷二白,外面还有人虎视眈眈。朝鲜战争打完,毛泽东的感受更深了:落后就要挨打,手里没家伙,腰杆子就不硬。 当时苏联想控制我们的海军,搞什么“联合舰队”,他当场就火了,对苏联大使说:“连半个指头都不行!” 怎么才能不受欺负?得有自己的尖端武器。他在1958年说:“原子弹,没有那个东西,人家就说你不算数!那么好,我们就搞一点。” 后来,他又说:“核潜艇,一万年也要搞出来!” 这两句话,没有华丽的辞藻,却透着一股不容置疑的决心。正是靠着这股劲,我们才有了后来的“两弹一星”,才有了今天的“东风”系列、“长征”火箭、“神舟”飞船。说到航天,到2025年的今天,咱们的“神舟二十号”航天员乘组还在太空“出差”,空间站都建成好几年了。这些成就的起点,都离不开当年那个“独立自主,自力更生”的决断。 他心里装着整个国家,唯独没怎么装他自己。很多人都知道毛岸英牺牲在朝鲜战场,但有个细节,可能不那么为人所知。直到毛泽东去世后,工作人员才在他一个小柜子里,发现了几件毛岸英的旧衣服,衬衣、袜子、军帽……整整26年,他把这份思念藏得那么深,连最亲近的工作人员都不知道。 他是一个伟大的领袖,但他首先也是一个父亲。这种白发人送黑发人的痛,是任何一个普通人都能感同身受的。更让人唏嘘的是,几十年前,他的妻子杨开慧,在他离家革命后,也是把满腔的思念写成文字,藏进了老家房子的砖缝里。历史的巧合,让人心碎。 1959年,他回到阔别32年的韶山,妻子、弟弟、儿子、侄子……六位亲人为革命牺牲。他站在故乡的土地上,写下“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”。这句诗,是他对自己家庭的交代,也是对千千万万牺牲先烈的告慰。没有他们的牺牲,哪有后来的新天新地。