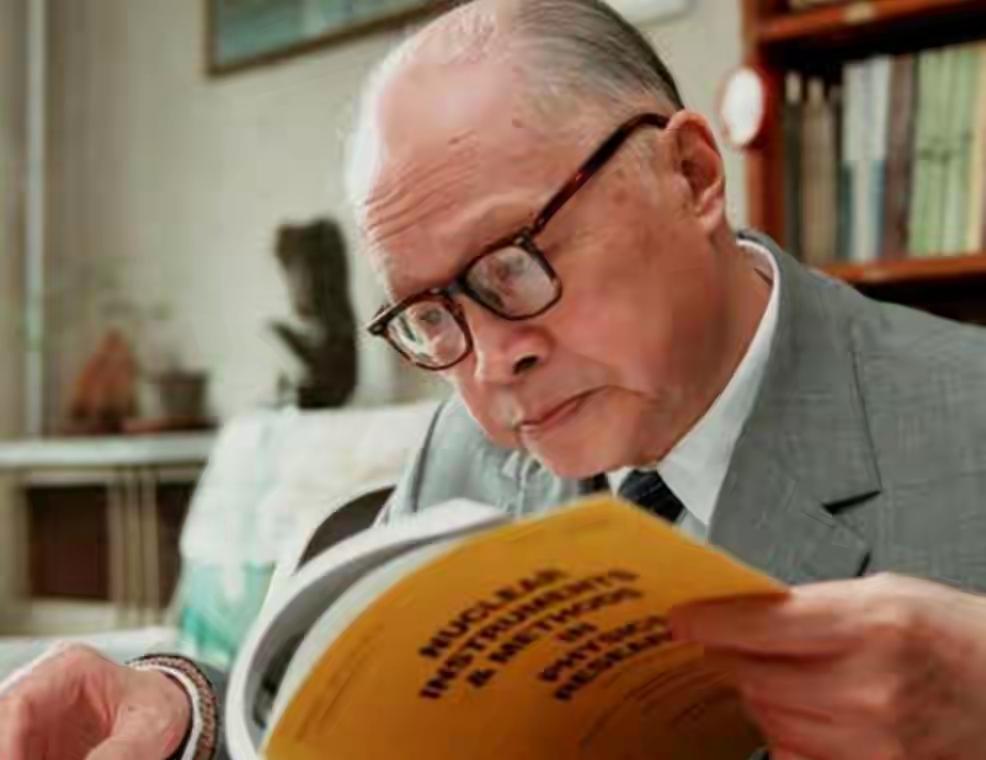

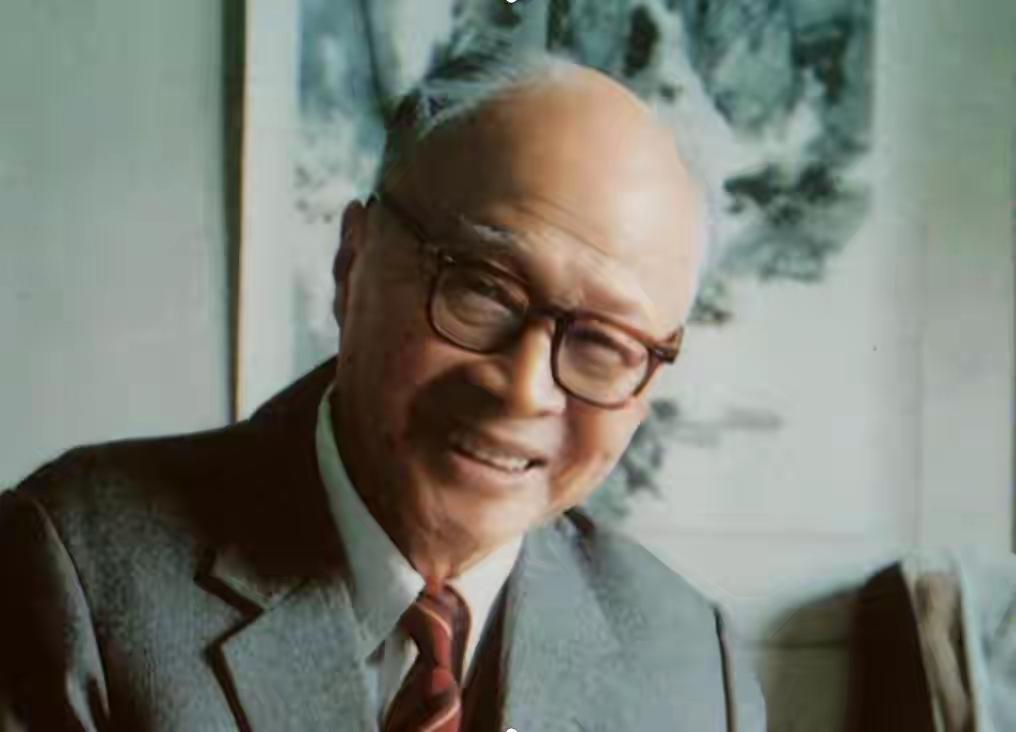

1960年,苏联将下令,叫回所有援助的科学家。不过,一位苏联专家临走前,说了这样一句话:“你们有王就够了,他是核武器研究的关键,哪怕没有我们也没有问题...……” 1960年盛夏,戈壁滩的风裹着沙子直扑进实验基地。 消息传来,苏联专家全部撤走,原子弹的关键数据被收回,留下的图纸不仅残缺,还被故意动过手脚。 年轻的科研人员拿着这些资料,眼圈都红了,仿佛大厦将倾。 而在一片绝望中,有人却悄声说出一句话:“其实你们有王就够了。” 这句话,不是出自中国人,而是苏联专家临走前的叮嘱。 他口中的“王”,就是王淦昌。 很少有人知道,在新中国还未成立时,他已在世界核物理学界留下过惊鸿一笔。 1941年,他在德国的《自然科学》杂志上发表论文,提出“铀核三分裂”的设想。 这在当时震动了整个学界,连大名鼎鼎的玻尔都亲自写信请教。 但彼时的中国百废待兴,他只能带着未竟的抱负回国,把才华深埋心底。 直到1956年,国家下达研制原子弹的任务,已是知天命之年的王淦昌,毫不犹豫地放下学术声名,悄悄隐姓埋名。 从此“王淦昌”在学界消失,戈壁滩上多了一个叫“王京”的普通研究员。 当专家撤走,图纸成废纸一堆,很多年轻人都慌了。 王淦昌却拿着一张模糊的爆炸装置草图,整整盯了三天三夜。 煤油灯下,他的眼神像鹰一样锐利,第四天,他叫大家到黑板前,密密麻麻的公式早已写满墙壁。 他淡淡地说:“他们带走的是数据,带不走我们对物理的理解。” 指着草图上的一个关键节点,他说出了与苏联完全不同的数值——每平方厘米35万大气压。 后来实验证明,正是这个修正,成为中国原子弹突破的关键一步。 那几年,在戈壁滩上的生活近乎炼狱。 科研人员住土坯房,风沙像刀子一样刮得人睁不开眼。 王淦昌跟年轻人一样,白天在荒漠里搭装置,晚上点煤油灯推演数据。 为了捕捉一个关键的中子反应信号,他足足守在探测器旁边48小时,眼睛布满血丝,背后衬衫的汗渍干了又湿,结了一层厚厚的白盐。 有人劝他休息一会儿,他只是摆摆手:“国家等不起,能早一天成功,就能少受一天威胁。” 吃的是硬得像石头的馒头,喝的是混着沙子的凉水,可没人听到过他抱怨。 1964年10月16日,罗布泊,蘑菇云腾空而起。 那一刻,远在北京开会的王淦昌,听到消息时整个人都颤抖起来。 广播里传来“我国第一颗原子弹爆炸成功”的声音,他再也忍不住,和身边的同事紧紧拥抱,老泪纵横。 这一天的喜悦背后,是无数牺牲。 他错过了女儿的婚礼,母亲去世时也没能回去送最后一程。 所有愧疚都压在心底,唯独对国家的使命,他不曾松懈。 后来有人问他,放弃国外优厚待遇,隐姓埋名十几年,值吗? 他只是笑,说:“我是中国人,我的根在中国。国家需要,我就该站出来。” 直到1978年,他的名字才重新出现。 此时他已七十六岁,依旧带着团队奋战在科研一线,继续攻克氢弹小型化的难题。 当年那位苏联专家可能想不到,他随口的一句“有王就够了”,成了最准确的预言。 真正的核心技术,从来不是别人恩赐的数据和图纸,而是中国科学家咬牙挺过无数孤独与艰难,凭自己的头脑一点点推出来的。 王淦昌用一生写下答案:国家的脊梁,只能靠自己撑起。

阿拉定神灯

民族脊梁