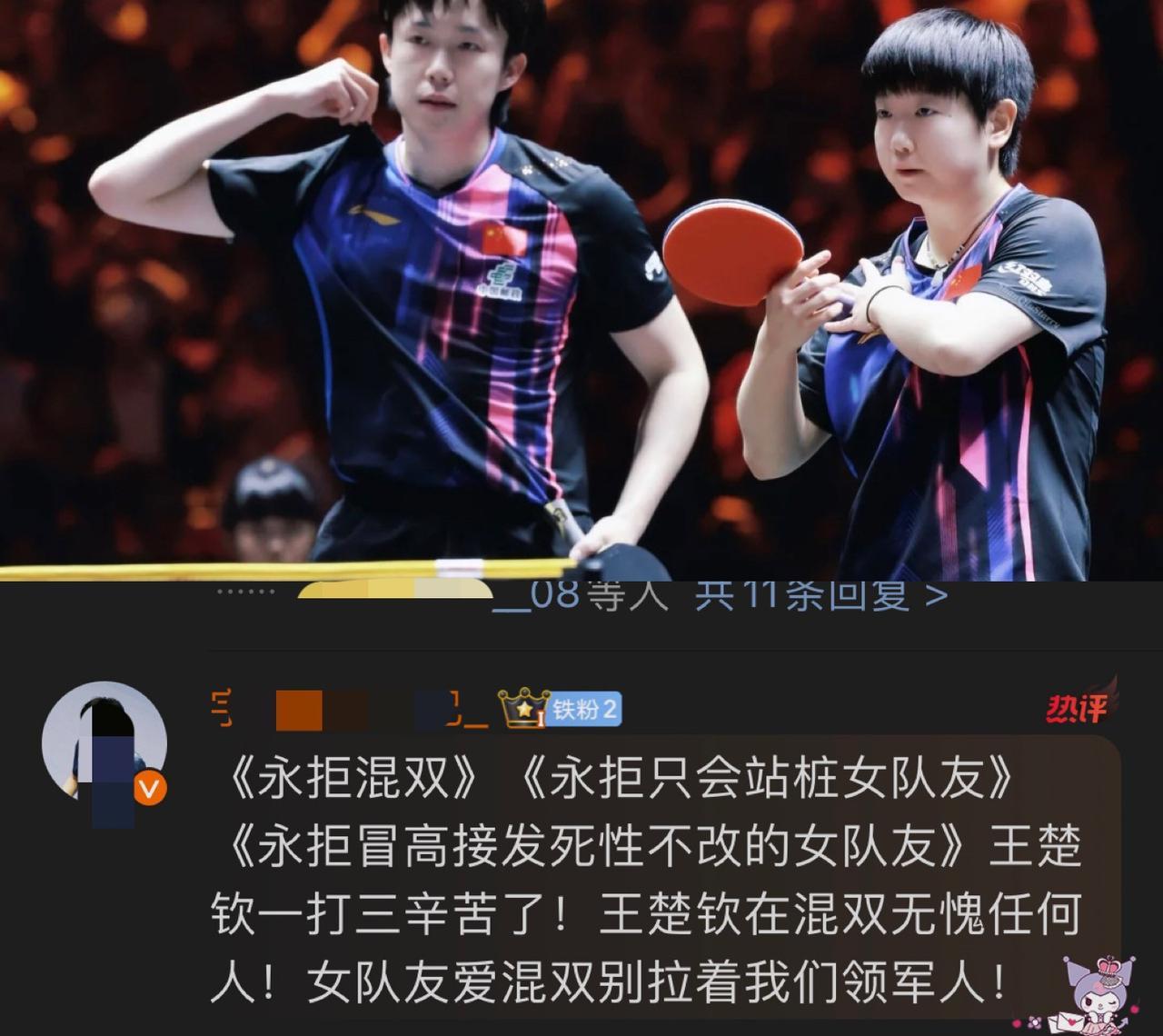

不容易呀, 莎头组合获得北京大满贯混双冠军, 竟然不到一分钟就上热搜了。 球迷们纷纷调侃, 八年真不是白给的, 莎头组合简直就是“混双老祖”。 他们轻易不出“山”, 半年出来打击一圈, 平时根本不用练, 他们出战打击范围覆盖全球。 好多人盯着“一分钟上热搜”的热闹,跟着喊“混双老祖”的调侃,却没细想这“八年”俩字背后,藏着多少球台边的汗和劲儿。王楚钦和孙颖莎第一次搭混双,还是十五六岁的年纪,打青少年比赛时教练临时凑的对子。那时候孙颖莎个子还没球台高多少,正手快攻猛是猛,可接发球总慌神;王楚钦倒是敢打,反手爆冲经常出界。第一场球输了后,孙颖莎攥着球拍不说话,王楚钦没说“没事”,反倒挠挠头说“刚才我不该瞎冲,你接发球时我多往前站半步,给你补位”——就这么一句实在话,俩人后来再练球,总下意识找对方的节奏。 哪有什么“不用练”?去年有记者去国家队训练基地,早七点就撞见他俩在球馆里。孙颖莎穿着湿透的训练服,正对着墙练近台快摆,王楚钦在旁边捡球,时不时喊一句“再快半拍,模拟伊藤的发球”。混双最讲究“衔接”,他俩专门练过一个“魔鬼项目”:孙颖莎近台连续快攻十板,王楚钦必须在第五板时准确补上远台,中间不能有一秒停顿。刚开始练的时候,王楚钦总慢半拍,球砸在地上砰砰响,他俩也不吵,就倒带似的重来,直到孙颖莎说“这次你手型刚动我就知道要补”,才算过关。教练后来跟人说,“这俩孩子练混双,比练单打还较真,孙颖莎记对手战术的小本子里,一半记的是‘王楚钦接这个球时喜欢往哪防’”。 球迷说他们“半年出来打击一圈”,可没人知道,就算分开练单打,他俩每天也会发几条语音。不是聊别的,就是说“今天练了正手快带,下次混双时你可以多给我送这个球”,或者“刚才跟马龙哥练球,学到个反手过渡的技巧,回头咱们试试”。去年休斯顿世乒赛之前,王楚钦手腕有点伤,训练时不敢太发力,孙颖莎就主动调整打法,把近台的范围扩大,尽量不让他多跑。决赛那天,王楚钦一个反手救球差点摔倒,孙颖莎第一时间伸手扶他,嘴里还念叨“说了别这么拼”——那瞬间的反应,哪是临时凑对能有的? 所谓“混双老祖”,从来不是靠运气。是八年前球馆里那句“我给你补位”,是训练时湿透的一件又一件衣服,是连发语音都在琢磨配合的较真。大家笑他们“出战就覆盖全球”,可这份底气,早被他们揉进了无数个清晨的训练里,刻在了彼此熟悉的球路里。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。