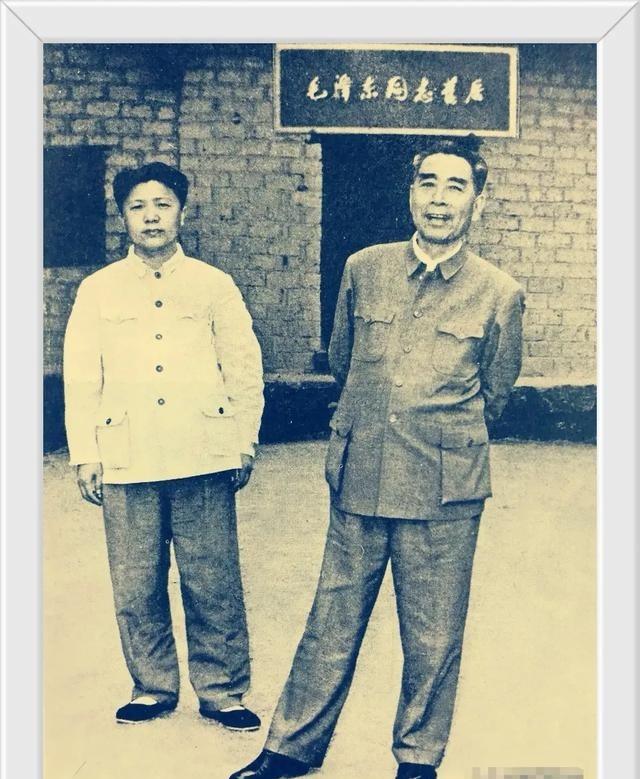

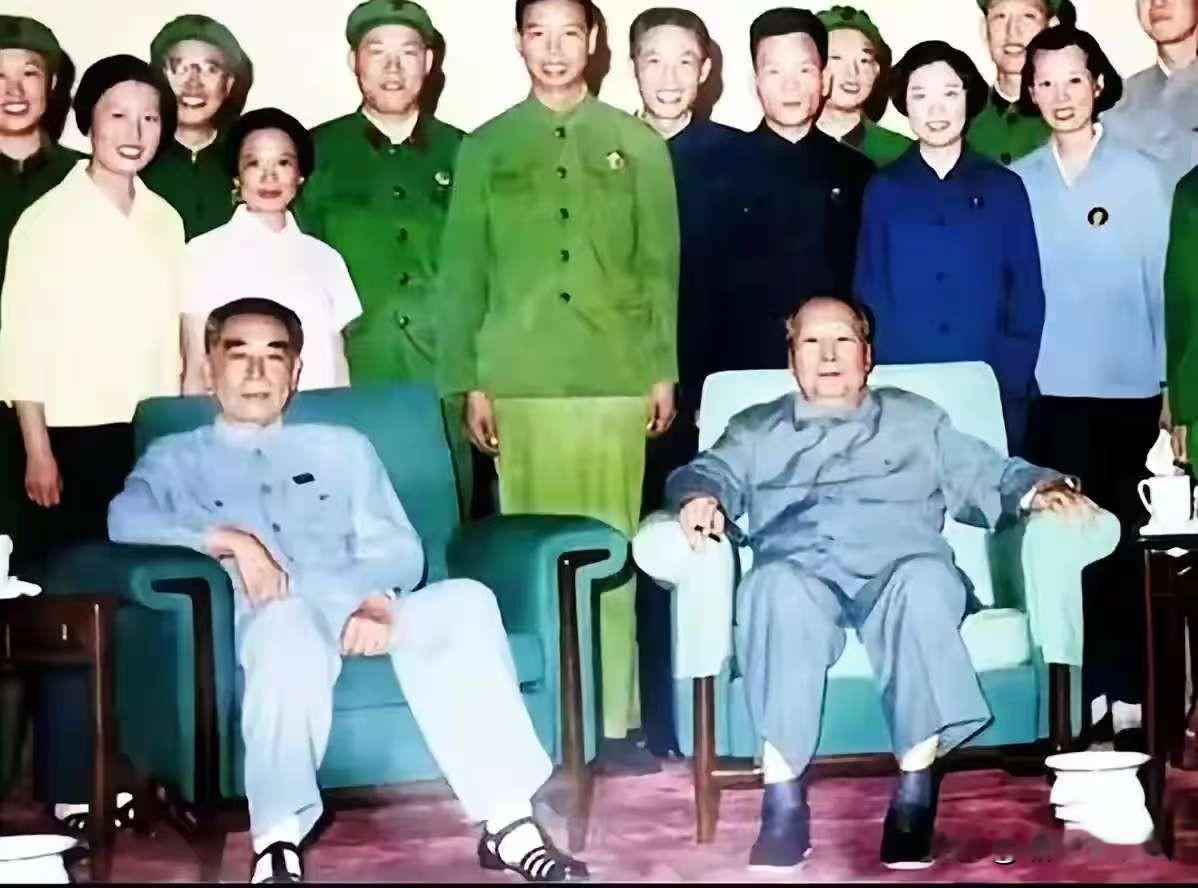

1972年,联合国秘书长瓦尔德海姆访华,中国按部长级规格接待他。当晚他委婉提出请求:希望见中国政府领导人,要不这次来很没面子。 那会儿,新中国刚恢复在联合国的合法席位没多久,整个国际形象,怎么说呢,就是“神秘又硬气”。就在这时候,联合国的“大管家”,第四任秘书长库尔特瓦尔德海姆,决定亲自来中国看一看。这可是联合国秘书长头一回访问新中国,全世界的眼睛都盯着呢。 瓦尔德海姆是奥地利人,当过外交部长,是个老牌外交官,对礼仪、规格这些事儿门儿清。他琢磨着,自己代表的是联合国,访问的又是中国这样一个举足轻重的大国,接待规格肯定低不了。结果飞机一落地,他发现来机场迎接他的是时任外交部长姬鹏飞。 按理说,这规格没毛病。联合国秘书长,行政级别上对应一国的外长,由外长出面接待,完全符合国际惯例。但瓦尔德海姆心里有点打鼓。在他看来,中国这么做,固然是按规矩办事,却也透着一股子“公事公办”的距离感。 当晚,在招待晚宴上,这位秘书长终于忍不住了。他找了个机会,非常委婉地跟中方人员提了个请求,话里话外的意思就是:“我大老远来了,代表的是整个联合国。如果连你们国家的最高领导人都见不到,那我这趟访问在国际上看起来就有点分量不够,说白了,我个人会很没面子,联合国的面子也受影响。” 这话说的,真是既实在又有点可爱。把“面子”这个词,摆在了一个国际政治的台面上。 这其实是个很有意思的瞬间。它反映了当时中国外交的一个特点:我们重原则,讲规矩,不搞虚头巴脑的那一套。在当时的我们看来,该是什么级别就是什么级别。但瓦尔德海姆的请求,也给我们的外交官提了个醒:外交,不光是冷冰冰的原则和规矩,它更是人与人之间的沟通和艺术。 消息传到周恩来总理那里,总理听后笑了。他立刻决定,要亲自见一见这位为“面子”发愁的秘书长。 这次会见,就成了整个访问的点睛之笔。周总理没有一上来就谈什么国际大事,而是像老朋友聊天一样,从中国的历史文化,聊到当前的世界局势,深入浅出,娓娓道来。瓦尔德海姆后来在回忆录里写道,周恩来的博学、远见和个人魅力,给他留下了极其深刻的印象。他所担心的“面子”问题,在周总理温暖而坚定的目光里,早就烟消云散了。 这次会面,给足了瓦尔-德海姆面子,更重要的是,它向世界展示了新中国外交的另一面:既有原则的坚定,又有策略的灵活,还有大国领袖的胸襟和温度。 说到底,周总理给的这个“面子”,不仅仅是给瓦尔德海姆个人的,更是给了联合国这个多边主义平台。它传递了一个清晰的信号:中国,愿意在互相尊重的基础上,与世界进行平等的对话。 有意思的是,四年后,也就是1976年1月,周总理与世长辞。时任联合国秘书长的瓦尔德海姆做了一个让世界都为之动容的决定——在联合国总部为周恩来总理降半旗。当时有些成员国不理解,说“一个国家的政府首脑去世,联合国似乎没有降半旗的先例”。 瓦尔德海姆站出来,发表了那段著名的讲话:“为了悼念周恩来,联合国决定下半旗,原因有二:一是中国是一个文明古国,她的金银财宝多得不计其数,可她的总理周恩来没有一分钱的存款;二是中国有十亿人口,占世界人口的四分之一,可她的总理周恩来,却没有一个孩子!” 从1972年的“要面子”,到1976年的“给面子”,瓦尔德海姆用他的方式,表达了对周总理最崇高的敬意。这背后,是他亲身感受到的,一个伟大政治家的人格魅力。 半个多世纪过去了,中国在联合国这个舞台上的角色,发生了翻天覆地的变化。 就拿一个很多人可能不太关注的领域来说吧——联合国妇女地位委员会。这可是全球推动性别平等最重要的平台。中国从1974年才开始派代表团参加会议,到1980年,我们才有了第一位委员会委员黄甘英女士。这在当时,算是我们深度参与联合国事务的一大步。 而到了1995年,中国在北京成功举办了第四次世界妇女大会,那可是载入史册的一笔。《北京宣言》和《行动纲领》至今仍是全球妇女事业发展的纲领性文件。从一个普通的参与者,到一场世界级盛会的东道主,这个变化,可不是一点半点。 去年,妇地会第68届会议在纽约召开。中国政府代表团不仅积极参会,还在会上就“在气候变化背景下实现性别平等”等前沿议题,提出了我们的方案和主张。“全球性别平等议题”这个词,已经取代了最初的“妇女问题”,这本身就体现了认知的深化,而中国在其中扮演的角色也越来越重要。 从1972年那个关于“面子”的小插曲,到今天我们在联合国各个细分领域,都能自信、深入地参与规则制定和议程设置,这条路,我们走了五十多年。 回过头看瓦尔德海姆当年的那个“请求”,其实一点也不可笑。它恰恰说明,国际交往,既需要原则上的“里子”,也需要情感和尊重上的“面子”。周总理用他的智慧,完美地诠释了如何将二者结合。