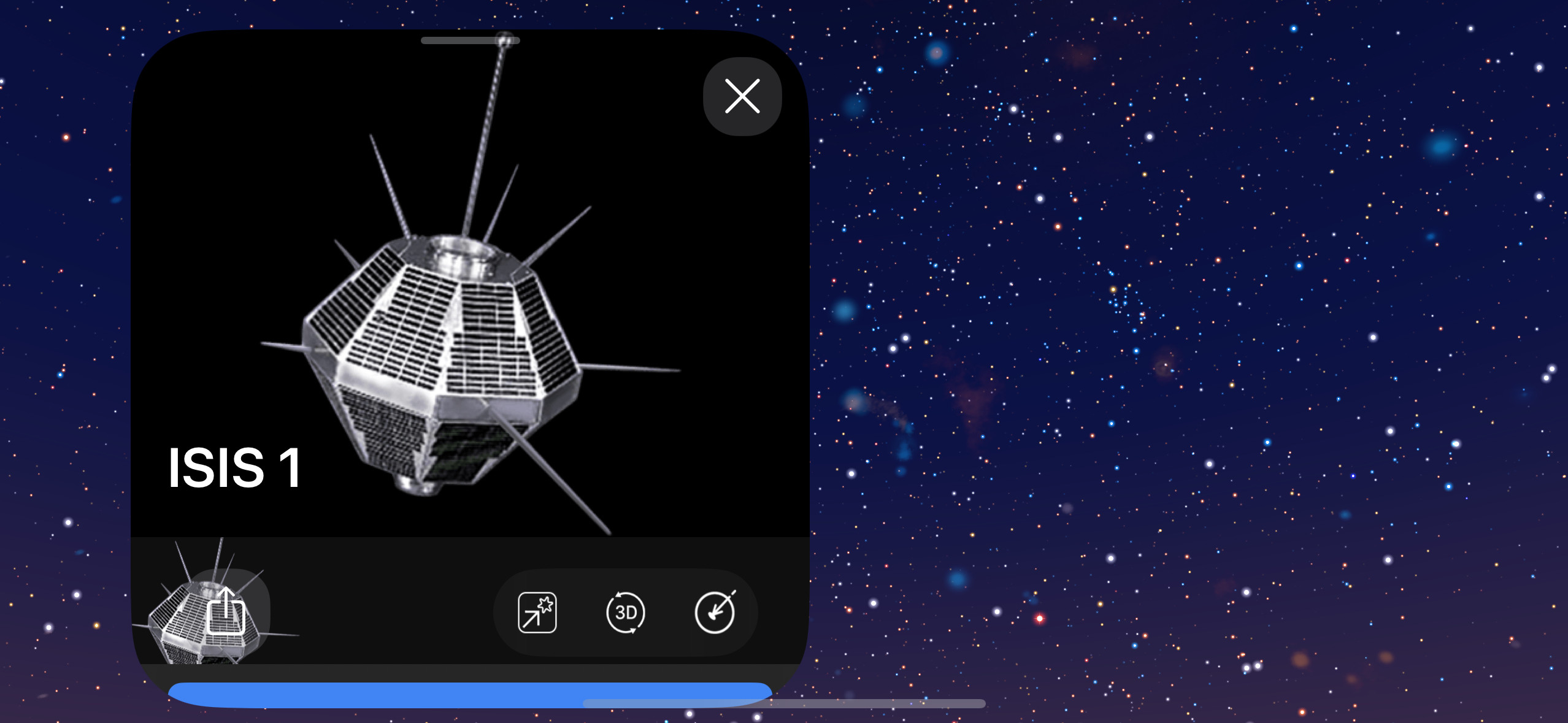

[太阳]中国航天局最近干了一件破天荒的事:主动联系美国宇航局,要求对方别乱动,让中方来调整卫星轨道避免碰撞。这是中美两国首次真正意义上的太空协作。 (信息来源:网易——中美卫星面临碰撞风险,我航天局联系美国宇航局:你别动,我机动) 当近地轨道因 “巨型星座竞赛” 陷入拥挤,每一次航天器的近距离接近都可能触发太空安全危机。 10 月,中国国家航天局的一次主动行动,不仅化解了一场潜在的卫星碰撞风险,更以行动细节彰显了中国航天的独特性,为全球太空合作注入了突破性力量。 彼时,SpaceX 星链卫星规模已突破 9000 颗,中国 “国网”等星座规划总数近 3 万颗,星链卫星每周与其他航天器的接近次数达 500 次。 这种 “太空堵车” 的背后,是凯斯勒综合征的阴云。当轨道碎片密度超过临界值,碰撞将引发连锁反应,最终让人类失去近地轨道的使用权。 而中美航天交流长期受 2011 年《沃尔夫条款》束缚。过往美方单方面发送风险通知常遇 “沉默回应”,2013 年甚至因缺乏协调出现 “同时机动” 险情,2021 年星链卫星两次逼近中国空间站时,中方也只能被动避碰。 就在这样的困境下,中国航天率先打破僵局。 依托中国空间站建立的 “太空眼睛”——全天候天地协同监测网络,中方率先捕捉到两颗航天器的近距离接近风险。 这套系统通过多轮技术优化,将预警准确率提升 30%,能精准计算轨道参数、预判碰撞概率,为后续行动奠定了科学基础。 不同于以往被动应对的模式,中方第一时间选择通过双边渠道直接联络 NASA。 即便受《沃尔夫条款》限制,中方仍坚持以 “解决问题” 为导向,而非固守对立。这种主动沟通的姿态,正是开放包容合作理念的直观体现。 在沟通中,中方明确通报风险评估结果,并提出 “你别动,我机动” 的方案。 这一决策背后,是对自身轨道控制技术的充分自信:中国航天已具备在复杂低轨环境中精准调整轨道的能力,就像外科医生在方寸之间完成微创手术。 而中方主动承担机动责任,更展现了对太空安全的主动担当 —— 避免双方同时机动造成资源浪费,也为美方减少了操作成本。 这种 “以实力护安全、以担当促协作” 的思路,彻底跳出了过往太空互动的零和思维。 接到中方提议后,NASA 迅速回应并同意方案,双方在短时间内完成基础信息核对。随后,中方按照既定计划实施轨道调整。 地面测控系统实时追踪航天器位置,发动机点火时机精准到秒,轨道修正量控制在米级范围,最终两颗航天器安全分离,未造成任何设备损坏或轨道参数争议。 这种高效协作的背后,离不开中方前期主动搭建的对话桥梁。 俄罗斯媒体特别指出,此次是中美首次以 “直接对话” 而非 “第三方转达” 处理轨道问题。 而这一突破的关键,正是中方主动打破信息壁垒的开放姿态,以及技术实力带来的合作底气 ——若没有精准的轨道预报和可靠的机动能力,“中方主导规避” 的方案便无从谈起,更无法让美方放心接受。 这场协作打破了中美航天数十年 “零实质沟通” 的僵局,为后续轨道安全协作建立了 “问题导向” 的新模式。 NASA 在声明中承认其 “历史性”,并表示 “欢迎任何提升太空可持续性的协作”,这意味着美方虽未解除《沃尔夫条款》,却已认可中方在太空安全领域的合作价值。 而且中方 “非对称协作” 的实践,为全球太空治理提供了可复制的范本。欧洲航天局随即呼吁建立类似航空业的 “太空交通管理系统”。 中方主动担当的姿态,也让中国成为推动太空治理从 “无序” 走向 “有序” 的关键力量。 正如中国外交部所言,“外太空是全人类共同财富”,这场轨道上的破冰,不仅化解了一次危机,更让全球看到:太空合作只要以责任为基、以技术为桥,就能为人类和平利用太空开辟新的未来。 这种 “以行动破壁垒,以合作筑未来” 的实践,不仅为中美航天关系注入了正能量,更在浩瀚宇宙中点亮了人类携手前行的希望之光。