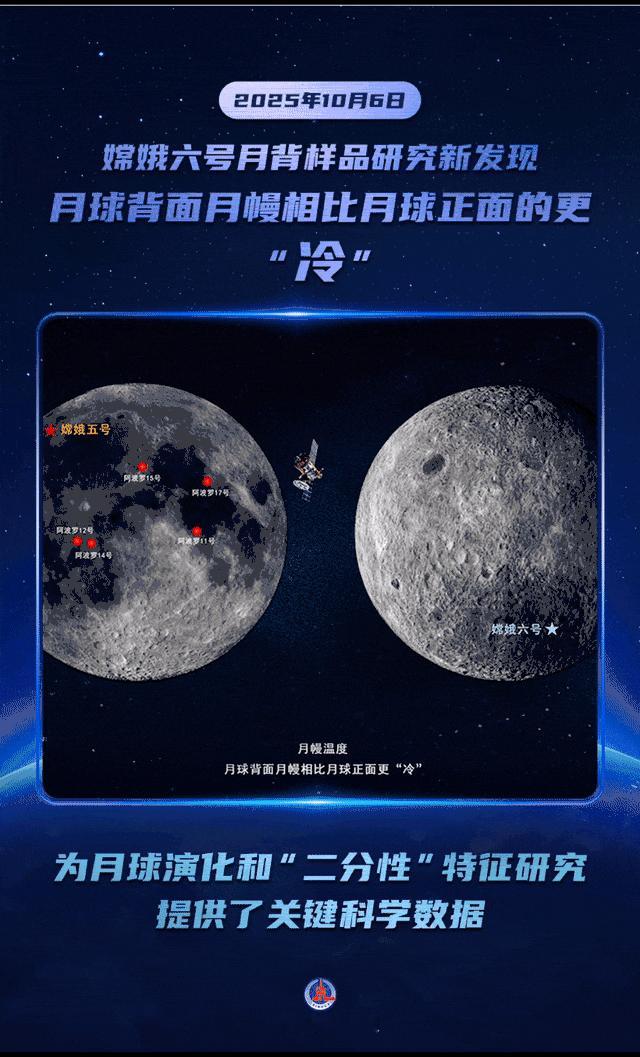

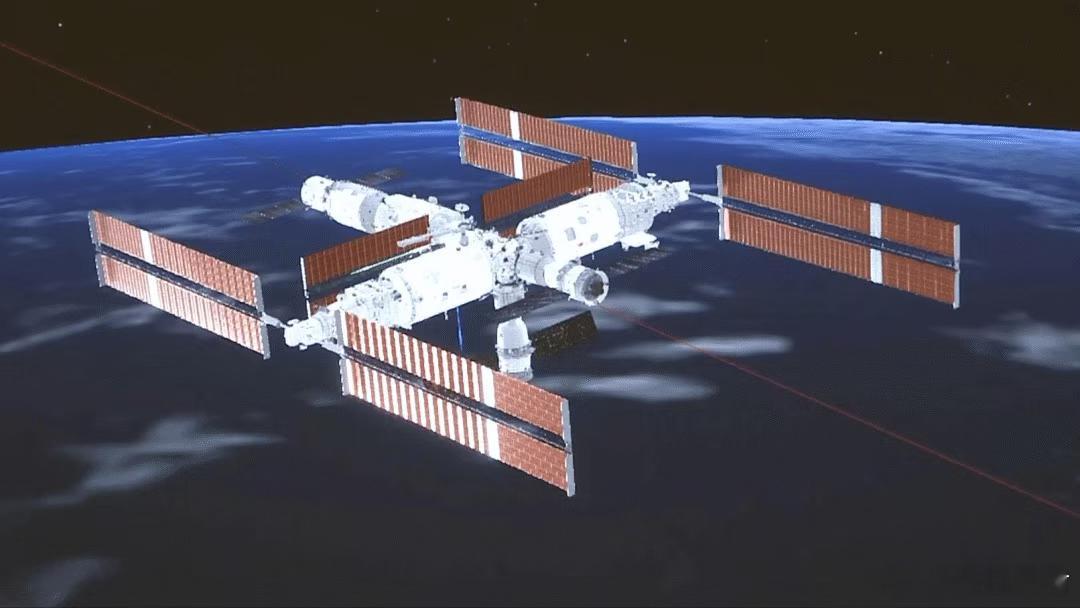

中国航天局最近干了一件破天荒的事:主动联系美国宇航局,要求对方别乱动,让中方来调整卫星轨道避免碰撞,这是中美两国首次真正意义上的太空协作。 把地球轨道比作高速公路的话,现在的近地轨道就跟北京三环早高峰似的,堵得死死的,现在天上转着的卫星超过8000颗,五年里翻了三倍;能追踪到的太空碎片超4.4万个,1厘米以上的危险碎片更是多到数不清。 这些“太空垃圾”跑得贼快,每秒7.9公里,哪怕一颗螺丝钉撞上卫星,都可能把卫星撞烂,更别说载人空间站了,那可是要人命的。 中美作为卫星最多的两个国家,自然成了“堵车”的重灾区,2021年,中国空间站就两次被迫给美国“星链”卫星让路:7月,“星链”-1095卫星突然从555公里的轨道降到382公里,逼得空间站连夜变道。 10月,“星链”-2305卫星又在轨道上乱晃,机动策略根本不透明,中方只能再次紧急避让,那种被动躲的感觉,就像开车时旁边车道的车突然变道,你只能猛打方向盘,惊出一身冷汗。 回顾中美航天互动史,轨道安全沟通一直挺尴尬的,NASA太空可持续发展主管说,过去几十年,美方就碰撞风险给中方发通知,结果经常是“石沉大海”,要么中方不回应,要么信息根本送不到。 更危险的是,有次双方航天器因为没协调好,“同时变道”,差点撞上,这背后的原因,既有技术上信息不通的问题,也有政治上合作阻力的问题。 这次,中方主动说“我方来调整”,彻底改了以前的被动局面,这背后,是中国在轨道预报和规避能力上的大进步:中国空间站已经建起了全天候的监测网络,预警流程一优化,虚警率降了30%,多次成功躲开空间碎片。 更关键的是,中方主动担责,跟美国2011年通过的《沃尔夫条款》形成了鲜明对比,那条款不让NASA跟中方合作,中方这次用行动告诉大家:外太空是人类共同的,得开放、得负责。 这场“让路”事件,看着是技术合作,其实是太空规则之争的缩影,现在全球进入了“巨型星座竞赛”时代:中国计划发射“国网”和“千帆”;SpaceX的星链卫星已经超过9000颗,远期规划4.2万颗;亚马逊“柯伊伯”系统也打算发射3000多颗卫星。 据测算,星链卫星每周就跟其他航天器接近500次,2021年美国星链卫星两次差点撞上中国空间站,更说明没全球统一的“太空交通规则”有多危险。 就算不打仗,一颗卫星撞了产生的碎片也可能引发“凯斯勒综合征”——碎片撞出更多碎片,最后近地轨道被堵死,太空探索就没法进行了,在对付和清理太空垃圾方面,中美都做了不少努力。 中国一直推动建立国际协调机制,2015年成立的空间碎片监测与应用中心,已经跟多国共享轨道数据,给全球太空治理提供了技术支撑。 说实话,看到中美这次“让路”,我第一反应就是:终于!过去几十年,太空竞赛那味儿太浓了,从冷战的“星球大战”到现在的“巨型星座竞赛”,各国都在比谁卫星多、谁技术强。 但现实是,太空资源有限,轨道是大家的,再这么“各玩各的”,迟早得“太空堵死”。 这次中方主动担责,不仅技术牛,还传递了个信号:太空安全不是单边的事儿,哪怕一方技术再强,也挡不住另一方卫星“失控”带来的风险。 就像地面交通,要是每个国家都只管自己的车,不遵守红绿灯,那结果只能是事故不断、道路瘫痪。 当然,这只是个开头,现在各国的轨道参数格式、时间标准都不一样,国际太空交通管制体系还没建起来,老掉牙的《外空条约》也管不住现在的商业航天热潮。 但就像地面交通从乱穿马路到有红绿灯一样,太空也需要这样的“交通规则”,中美这次的“握手”,可能就是建规则的第一步。