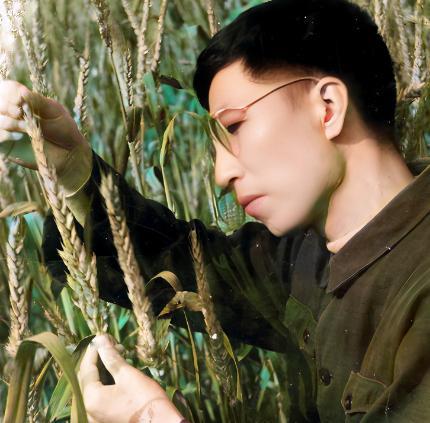

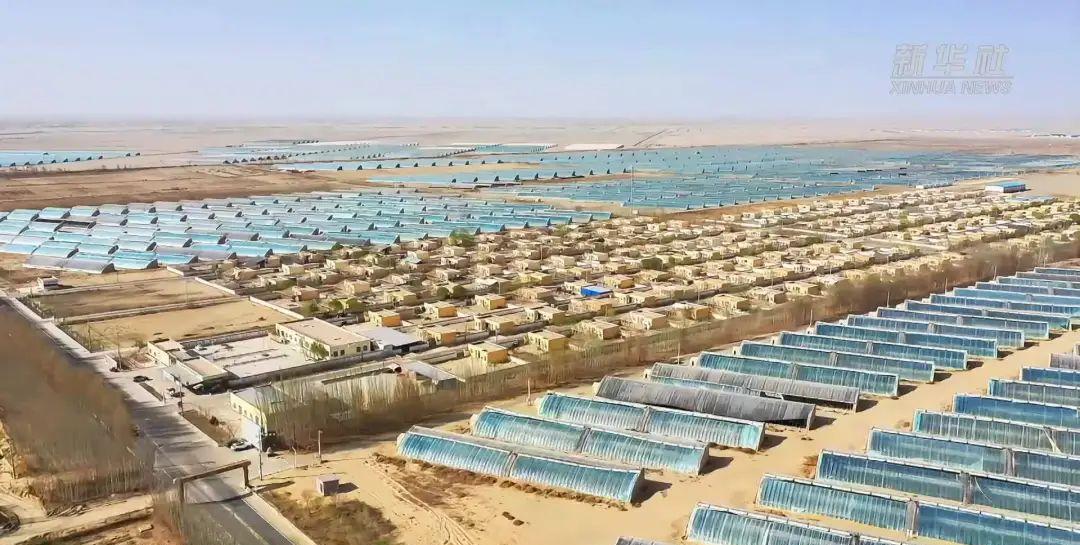

他使我国小麦增产150亿斤,比水稻产量还高,获得国家最高科技奖后,却不要奖金,被骂爱出风头,90岁仍在工作。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 李振声,出生于山东淄博的一个农民家庭,家境贫困,他的童年并不轻松,小时候,李振声常常吃不饱饭,父亲也因贫困和饥饿去世,这种生活的记忆深深埋藏在李振声的心中,成为他后来投身农业科研的动力之一,虽然家里没有条件支持他读书,但他一直渴望知识,尤其对农业产生了浓厚的兴趣,通过亲戚的帮助,他勉强完成了高中学业,并考入了山东农学院。 李振声在大学时并没有明确的科研目标,他的初衷只是希望毕业后能当一名小学教师,但命运的转折点总是悄然到来,一天,他无意中看到山东农学院招生广告,最吸引他的地方就是免费食宿,这个广告点燃了他对继续求学的热情,李振声决定报考农学院,通过这个决定,他成为全村第一个上大学的人,也为自己的未来打开了一扇大门。 1951年,20岁的李振声从农学院毕业,进入了中国科学院北京遗传选种实验馆,开始了他的科研生涯,在那里,他主要从事牧草改良的研究,虽然研究工作并不引人注目,但李振声从中发现了牧草在抗病性方面的巨大潜力,这一发现给了他灵感——如果能把牧草的抗病特性引入小麦,或许能解决当时中国小麦种植中面临的严重病害问题。 五年后,为响应国家支援大西北的号召,李振声放弃了在北京的工作,来到陕西杨凌,加入了中国科学院西北农业生物研究所,陕西是当时中国小麦条锈病最严重的地区之一,这种病害被称为“小麦癌症”,一旦爆发,小麦减产严重,甚至绝收,当地农民因连年减产而面临生计困难,李振声深知,这种病害如果不解决,将会给中国的粮食生产带来巨大挑战。 面对严峻的形势,李振声想到了将牧草与小麦进行远缘杂交的办法,牧草具有天然的抗病能力,如果能将这种特性转移到小麦身上,或许能够为小麦带来强大的抗病力,于是,李振声开始了艰难的杂交研究之路,远缘杂交是一项非常复杂的任务,它面临着许多困难,比如杂交不亲和、后代不育、性状不稳定等问题,李振声并没有被这些困难吓倒,他决定要挑战这些技术难题。 他和团队在简陋的条件下进行实验,每天,他们步行二十里到试验田,冒着大雨进行播种,亲手完成脱粒筛选,在这期间,李振声经历了无数次失败和挫折,但他从未放弃,一次次的实验、筛选和优化,最终让李振声成功培育出了第一个能够抗病的小麦品种——“小偃55”,这一品种的抗病性显著提高,但在产量上仍有不足,李振声并没有因此止步,他继续在品种的改良上进行深入研究。 经过多年的努力,李振声终于培育出了“小偃6号”小麦,这一品种不仅能够抵抗多种条锈病菌,还具备抗干热风、耐旱等优良特性,产量稳定,适应性强,小偃6号小麦迅速在黄淮流域得到推广,并成为当地农民的首选品种,农民们甚至编出了民谣“要吃面,种小偃”,这成为了对李振声团队的最高赞扬。 “小偃6号”小麦的成功推广带来了显著的经济效益,到2003年,这一品种及其衍生品种已在全国范围内推广3亿多亩,增产小麦超过150亿斤,李振声的创新不仅改变了中国小麦的生产面貌,也大大提高了我国粮食的产量,为了进一步推动农业科研发展,李振声还创建了蓝粒小麦和染色体工程育种新系统,使得远缘杂交育种的时间大大缩短,从几十年缩短到仅三年。 1987年,李振声被任命为中国科学院副院长,开始从科研者转型为农业发展战略的规划者,在粮食产量连续三年徘徊不前的情况下,李振声进行了一次深入的调研,提出了黄淮海中低产田治理的方案,他组织了25个研究所的400多名科技人员深入黄淮海地区,打响了农业科技领域的“黄淮海战役”,通过六年的努力,这一工程为我国增产粮食504.8亿斤。 李振声的战略眼光和科学决策不仅在科研领域取得了成功,还在实际的粮食生产中发挥了重要作用,他提出的增产千亿斤对策以及三年恢复性增长的建议,为国家的粮食安全提供了切实可行的方案,即使在荣誉不断的背景下,李振声依然保持着谦虚的态度,始终专注于科研与农业生产的实际问题。 李振声的生活一直非常简朴,他曾获得国家最高科技奖,并得到了500万元的奖金,但他并没有用这些奖金来享受个人生活,而是将大部分捐赠给了贫困学生,设立了助学基金,他的学生们回忆起李振声时,常常提到他总是要求大家把理论和实际结合起来,强调科研创新要与国家的需求相契合。 尽管年事已高,李振声依然没有停止科研的步伐,2013年,他提出了在盐碱地种植粮食的构想,并参与了环渤海地区的盐碱地粮食种植项目,该项目通过合理改良盐碱土壤,为我国粮食生产增产200多亿斤。 信息来源:《国之脊梁:中国科学家的家国天下》