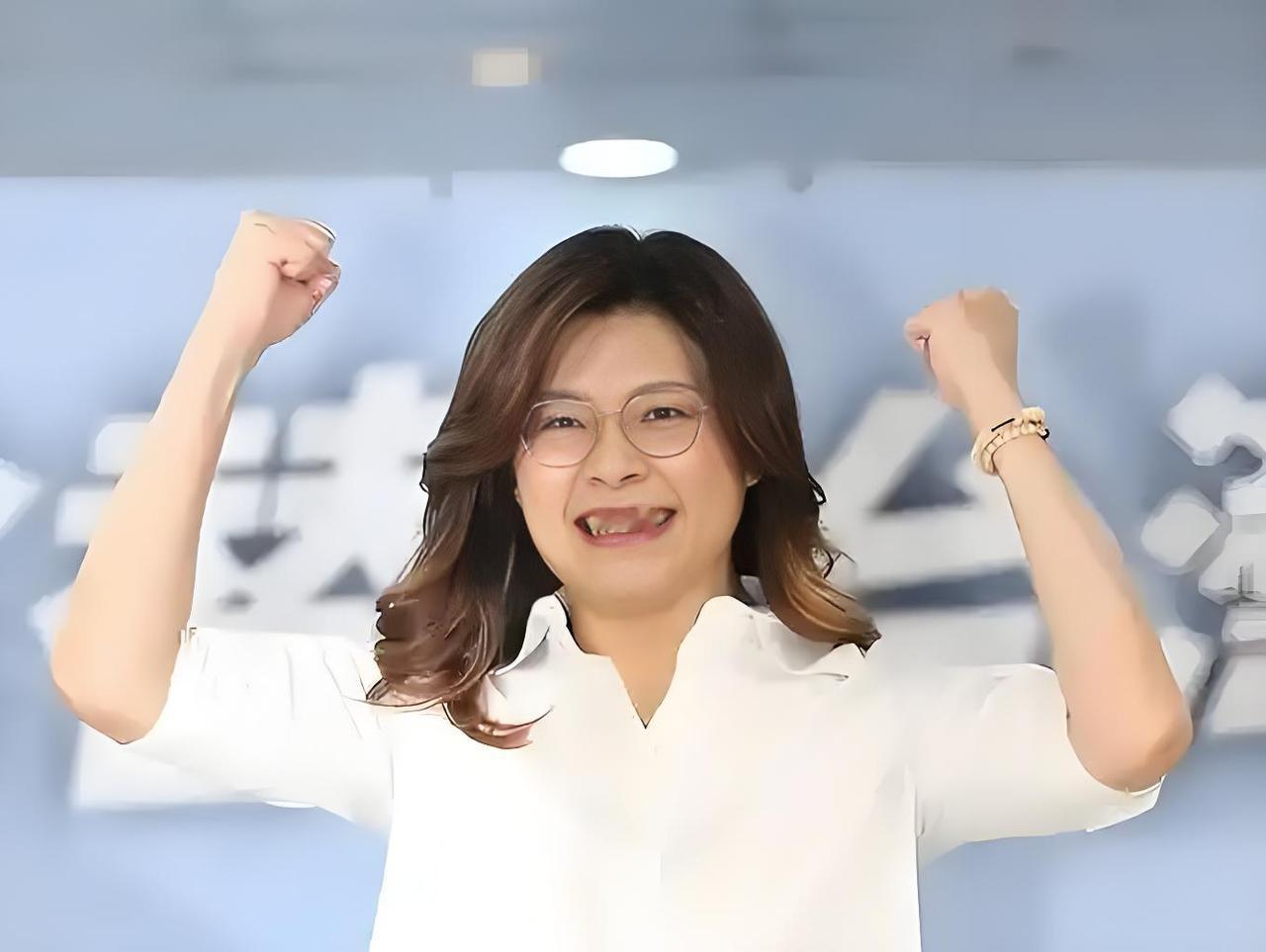

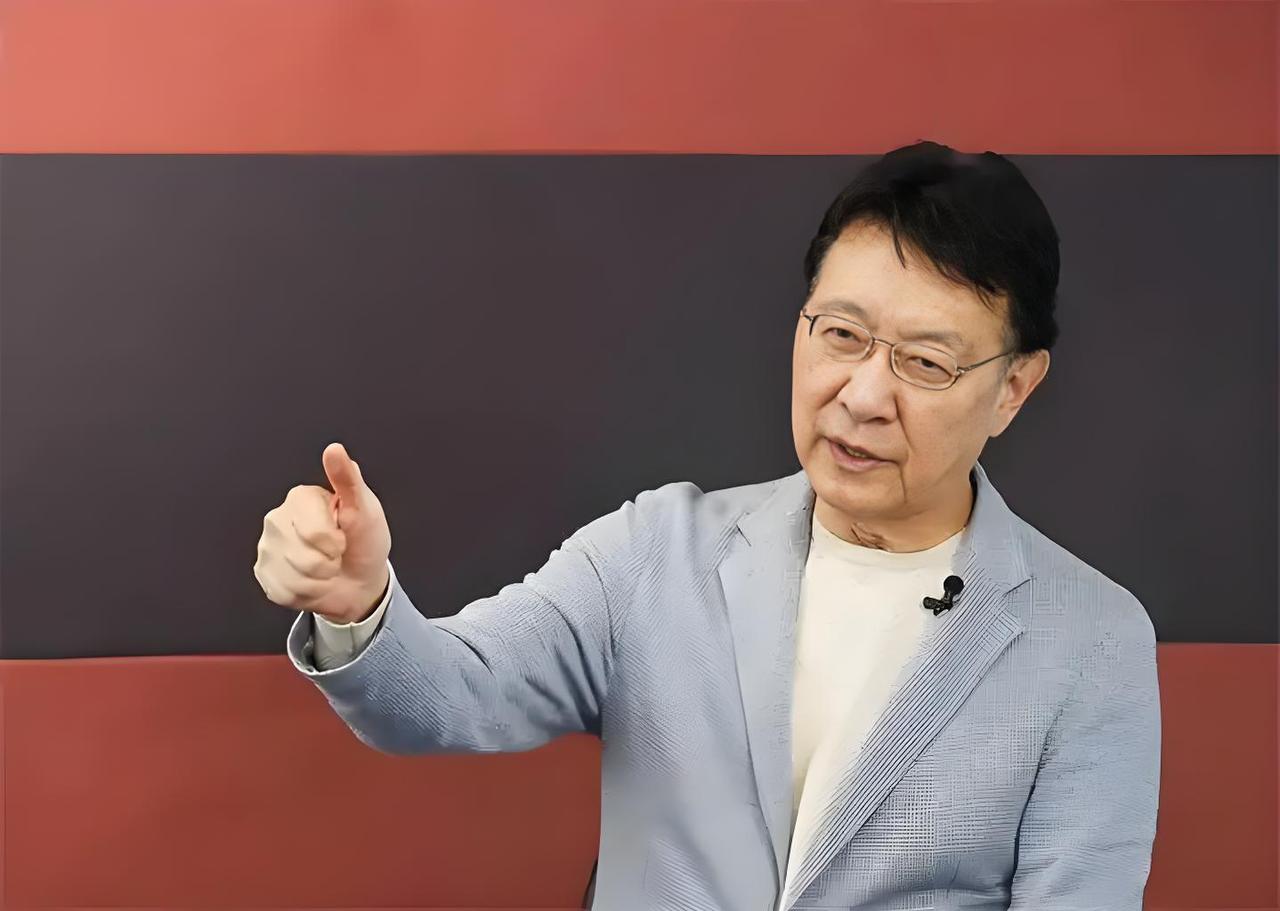

赵少康惹众怒!想为郝龙斌博同情,却意外成为郑丽文“神助攻” 赵少康本想替老友郝龙斌出头,结果一脚踢到铁板,不仅没把郑丽文打趴下,反倒让她成了“被欺负”的焦点。 这场看似普通的台湾政坛口水仗,最后上演了一出“搬石头砸自己脚”的大戏,也让吃瓜群众和政坛老手都看得目瞪口呆。 事情发生在10月10日之后,本是台湾政坛惯常的拉锯战,但这回火药味格外浓。 郝龙斌在社交平台上哀叹自己被“有组织抹黑”,赵少康火速接棒,直接举行记者会,矛头一转,指向郑丽文团队“买水军”,连大陆网友也被莫名其妙拉下水,说什么“网络干预”。 听着像是老掉牙的阴谋论,但在社交媒体时代,这种操作能不能奏效?很快,答案就摆在了所有人面前。 赵少康这次的指控,最大的问题不是话说得多重,而是证据太单薄。所谓的“证据”,不过是几个粉丝可怜兮兮的小号截图,既没有数据链,也没有真实关联。 现场的媒体纷纷摇头,台湾不少报道直言“空口说白话”,没有实锤根本站不住脚。 连蓝营自己人都看不下去,邱毅直接批评这种指控是“砸招牌”,詹江村也说赵少康是在“自乱阵脚”。台湾部分政客长期爱用“假信息”话题攻击对手,这次却反而自曝其短,成了典型的反面教材。 指控一出,舆论场上立刻炸锅。不光是专业人士和名嘴,连普通市民和年轻网民都觉得这事儿太离谱。有人调侃赵少康“打一拳空挥”,也有人吐槽“老套路玩不转新世代”。 台湾社交平台上,郑丽文的话题热度瞬间飙升,大批年轻人自发刷屏“我不是水军,我支持郑丽文”,这种自发的抵抗,让赵少康的“扣帽子”操作彻底翻车。 这种现象其实并不新鲜。全球社交媒体时代,政治人物想靠“标签化”打压异己,往往会碰上反噬。类似案例在美国、欧洲都屡见不鲜。 民众早已不再单纯相信“谁声音大谁有理”,尤其是互联网原住民,对“无证据抹黑”天然反感。 郑丽文原本在舆论场上处于守势,但被赵少康这么一“抬”,反倒成了被欺负的形象,支持者凝聚了起来,连不少中间选民都转而关注她。 社交平台数据显示,郑丽文相关话题的互动量在事件后直线上升,这不是偶然,而是一次政治公关的“反向示范”。 赵少康本意是为郝龙斌争取同情,顺便“打压”郑丽文,没想到自己却成了郑丽文的“神助攻”。这场操作不仅没帮蓝营加分,还让外界对其“操控”郝龙斌的质疑更甚。 赵少康一向以“神预测”“快准狠”著称,这次却显得仓促、鲁莽,反倒暴露了蓝营内部沟通和危机处理的短板。 更让人玩味的是,罗友志等人早就提醒过,这种无证据指控一旦开了先例,将来绿营同样可以用这招反制。到了地方选举、领导人选举,蓝营就可能陷入被动。 事实证明,台湾部分政客还停留在“抹黑对立”的老套路,没有意识到信息透明和民意觉醒已是大势所趋。简单粗暴的标签,反而成了民众的笑柄,也让政坛变得更加浮躁和两极分化。 回头看这场风波,赵少康从发起指控到引发众怒,最后“神助攻”郑丽文,整个过程像极了“机关算尽太聪明,反误了卿卿性命”。 台湾的选民,特别是年轻一代,对这种“贴标签”式的套路早就不买账。 信息时代,事实胜于雄辩,谁也逃不过全民“火眼金睛”。这次“翻车”,既是个人操作的失误,更反映出蓝营内部权力结构的挣扎与转型的阵痛。 这场风波就是一面镜子,照出了台湾政坛某些积弊,也提醒所有政治人物:民意难以操控,信息透明的时代,所有虚招都将原形毕露。 赵少康的这次“意外助攻”,反倒让我们看清了选民的成长与政治生态的嬗变。