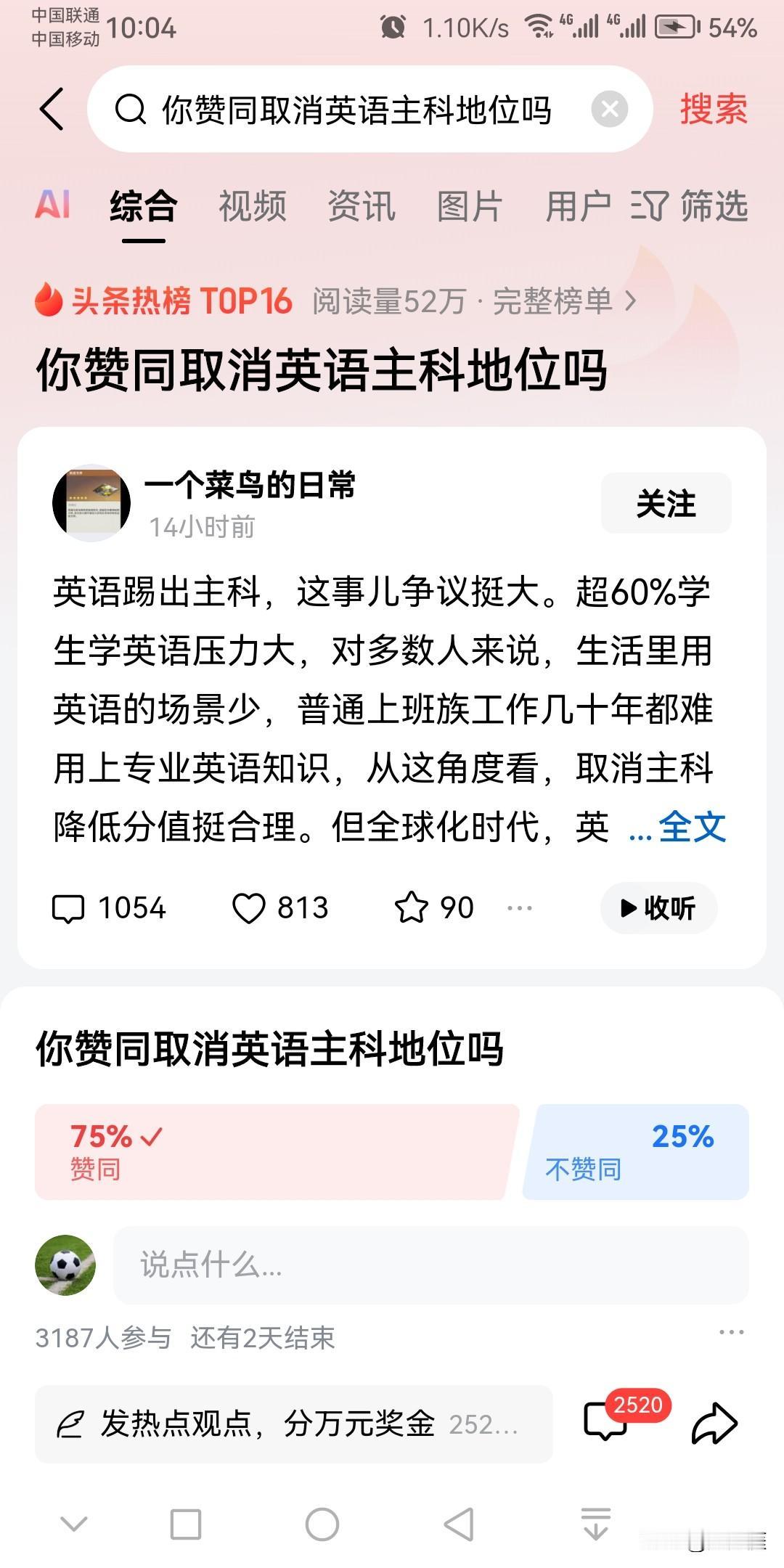

将英语“踢出”高考,取消其主科地位?教育部回应一针见血!不曾想,螳螂捕蝉黄雀在后,“新教改”实施后,急哭一众家长:“这比英语还难!孩子可怎么办?”郑强更是毫不留情痛斥:“现在很多人说不会英语的就是‘文盲’,说这种话的人才是真正的‘文盲’!” 就在大家以为教育改革的风口已经吹到英语“退位”的风头上,谁曾想,背后却隐藏着更深层次的“暗流涌动”。表面上看,英语似乎被“踢出”高考舞台,似乎意味着一场“减负革命”的胜利,但现实却远比想象复杂得多。 一边,家长们焦虑得夜不能寐:“英语难不难?难!比以前更难!孩子们还能坚持吗?”他们担心,曾经的“必修课”变成了“可选项”,意味着未来的竞争会不会变得更加激烈?毕竟,英语作为国际通用语言,已经深深扎根于社会的方方面面,难道真要就此“割舍”吗?这不仅是对孩子未来的担忧,更是对教育公平的担心——如果没有了英语的“硬指标”,那么那些原本靠英语突围的孩子,是否会被边缘化?这场“减负”背后,是否隐藏着另一场“优劣势”的暗战? 而另一方面,教育部的回应犹如一针强心剂,试图平息这场风暴:“英语仍在高考中占有重要位置。”但谁都知道,表面上的“稳住”并不能抹去人们心中的疑虑。更令人深思的是,改革的背后,是不是藏着一场“深谋远虑”的布局?在这个信息爆炸、全球化加速的时代,英语不仅是一门学科,更是一种“生存技能”。如果一味追求“减负”,会不会让我们的下一代在国际舞台上逐渐失去话语权? 而此时,郑强的那句“不会英语就是‘文盲’”的话语,更像是一记重锤,击中了许多人的心。这不仅仅是语言的问题,更是教育公平、社会认知的折射。我们到底在追求什么?是在培养具有国际视野的未来人才,还是在追求一份“简单易得”的成绩单?这个问题,值得每一个家长、每一位教育工作者深思。 其实,真正的“教育改革”不应只是一场“谁输谁赢”的比拼,而是一场关乎未来、关乎价值观的深刻变革。我们要的,是既能让孩子们掌握一门国际通用语言,又能培养他们的批判性思维和创新能力的教育体系。只有这样,才能真正实现“减负不减质,素质不打折”。 所以,别让“英语退位”的话题变成了“焦虑的导火索”。在这个变革的时代,我们更需要理性与耐心,用智慧和包容,去迎接未来的挑战。毕竟,教育的本质,不是简单的“科目排名”,而是塑造一个有思想、有担当、有能力的新时代公民。让我们共同期待,那些“难题”背后,隐藏的,是真正的“希望”。取消英语主科